技術は自然を模倣する

「ちょうど弟子が師に従うのと同じように、人間の技は、可能な限り、自然に従う。」(ダンテ『神曲』地獄篇・第11歌 /藤谷道夫訳)

14世紀初頭に書かれたダンテの『神曲』はカトリックの世界観で描かれている。ヨーロッパにおける俗語による最初の出版物で、ダンテの出身のイタリア・トスカーナ地方の方言で書かれた。中世末期・ルネサンス初期の、地中海地方にイスラム世界から人や書物や技術などの情報の流入が始まっていた時期である。

中世の人々の自然観では「神が作った自然を人間が真似る」という考えから「技術は自然を模倣する」という認識が一般的だった。創造主の作品である自然は完全なものだが、人間の作るものは不完全だという謙虚な気持ちが人々の中に存在していたのである。自然界のありようを観察して人為的に再現しようという態度は、古代世界では共通である。

その一方で「人間が自然を支配する」という考えもまた、西洋的だと言われる。旧約聖書の天地創造では、神は人間に祝福を与えて「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物すべてを支配せよ。(創世記)」と、人間に自然の支配権を与えたと考えられている。確かに西洋では、キリスト教でもギリシャ思想でも私たちから見れば「人間」であることを強烈に自覚していて、人間が自然の一部だというよりも、人間と自然を対立概念と見做しているところがある。但し、人間を特別な存在だと位置づけていても、古代から中世までは、自然は恵みであり、ときに牙を剥く凶暴さがあり、また、模倣するものでもあって、いずれにしても人間の力の及ばないものと認めていた。聖書に書かれた支配権というのは、おそらく「自然は人間のために神が作ってくれたもの」で、自然の恵みは人間に優先的に与えられたのだと感じたのだろう。それでも、あくまでも人間の作るものは、神の創造物である自然に比べれば不完全なのだと思っていた。

16世紀——文化の大混乱

西洋の16世紀は文化的に大きな転換点だった。それは印刷技術とあらゆる分野の図像化が関係している。この世紀の始めに活躍したダ・ヴィンチ(1452~1519)や デューラー(1471~1528)は解剖図や測定図・透視画法も描き、機械装置の仕組みや設計図にも関心を寄せている。絵画は、画法や芸術性だけではなく、顔料や定着材の種類、その製法や技法が研究された。大航海で発見された動植物や鉱物は、植物学や動物学や博物学を発展させたし、資源の獲得は鉱山業に必要な冶金術や錬金術を発展させた。植物学・動物学・医学や外科・解剖学・博物学は、印刷の挿絵としての図像化が不可欠になり、まだ共通の技術用語がなかった時代の理解に重要な役目を果たした。文化的にも俗語による出版や翻訳それ自体が一つの主張を作り上げていった。

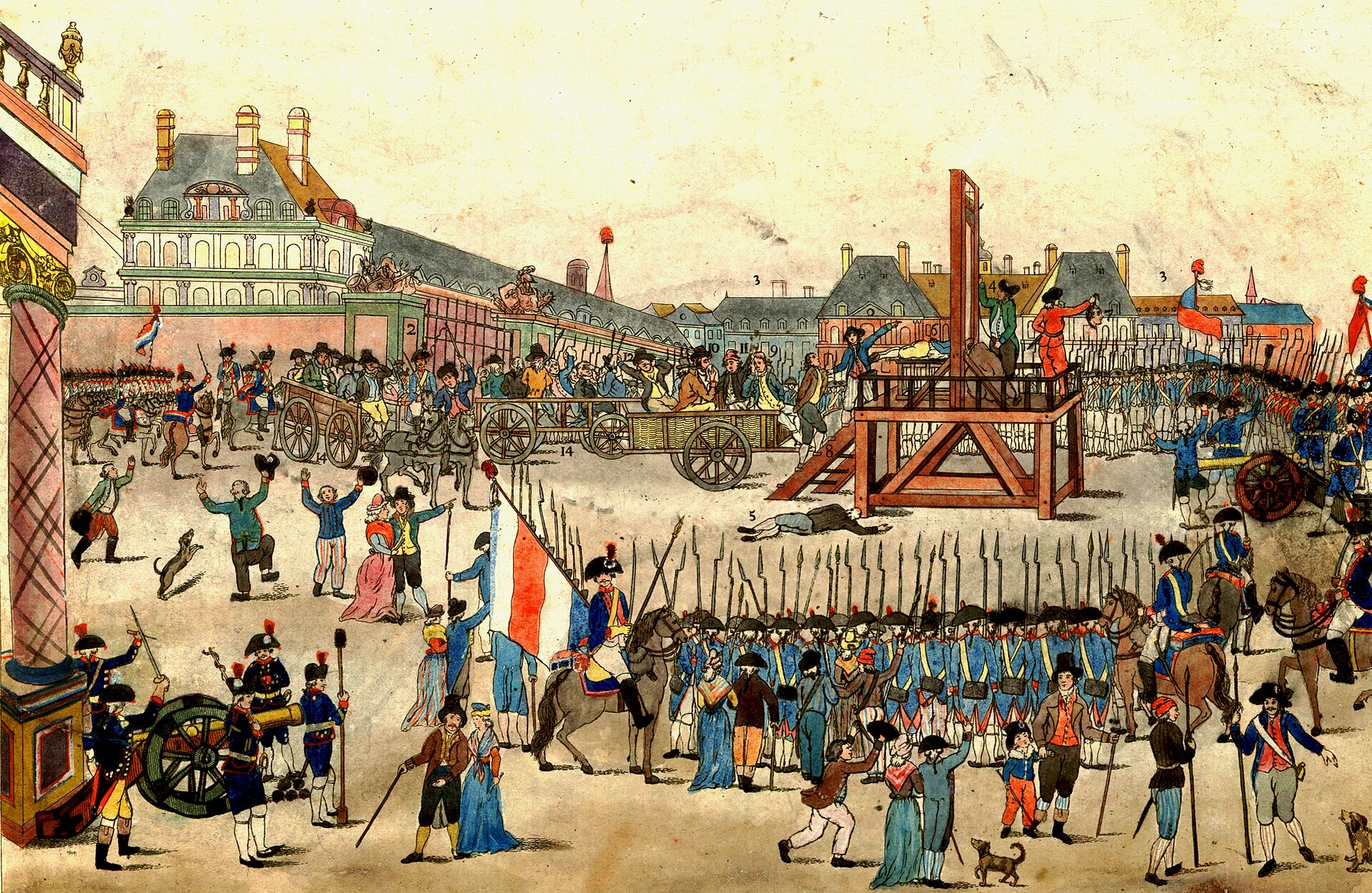

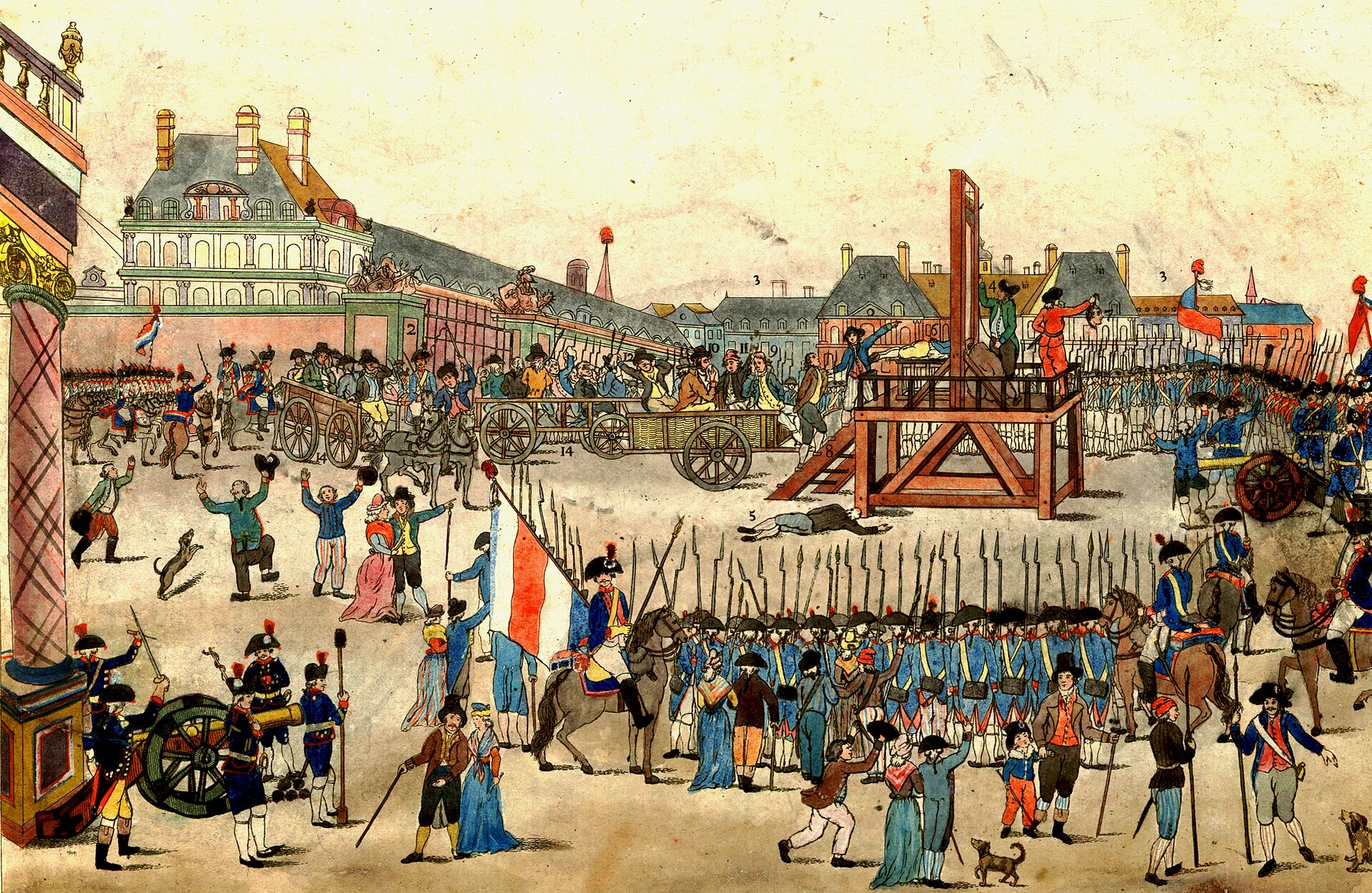

変化の背景になった最も大きな出来事は、宗教改革による意識変革と大航海によって彼らの経験が地球規模に広がったことである。航海には実に多くの知識が必要だった。長い航海に耐え、より速く進む帆船の建造だけでも当時の先端技術をつぎ込まねばならなかったし、各国間の競争は陸の戦闘や海戦に必要な大砲・砲弾・火薬の製造に関する厳密な規格化が要求された。航海に必要な天体観測機器やアストロラーベが開発されて、アリストテレスの自然観によって厳しく設定されていた天上世界と地上世界の境界を崩すことになった。

このような新知識や新技術は、印刷技術と図像化によって広がった。印刷技術は、一方では各国の地域言語を定着させたが、同時に、知識階級の共通言語であるラテン語を媒介として、知の公共化を促した。共通語を理解するのは、いまで言えば anywhere族であり、彼らは、地域語しか理解しない somewhere族の技術職人に新しい技術を公開するために俗語の技術書を出版した。当時の身分制の社会では、技術や手仕事という「卑しい労働」は貴族が関与することではなく、高い技術の実践は民衆の職人たちの手中にあった。個々の職人たちの経験による「技」の蓄積に、知識層が数量化・定量化という概念を取り入れて理論化したことで、知識は「権力によって秘匿」されるものから、民衆に「公開」されるものになった。

数学の発展の担い手は都市の商人だった。アラビアから伝わった『アルゲブラ algebra』の用法は、実用的なことを軽視する大学ではなく、商業計算の必要性から市民の間に広まった。科学革命に必要な技術も数学も、貴族や教会の権威が誘導したものではなかった。新しい所見や知識や技術が、ラテン語だけでなく俗語の著作によって公開されるようになり「公共財」になったのは、それが国民に活力を与え、産業を勃興させ、社会を豊かにすることでもあると認識されるようになったからだろう。「知の公開」は「知の民主化」であって、17世紀の科学革命の助走となった。その担い手が技術職人や商人だったことで、社会・経済を牽引していく中間層を作り出したとも言える。

Scientia est potentia——知は力なり

フランシス・ベーコン(1561~1626)は、このような産業の発展期にあったイングランドに生まれた。1600年に東インド会社が設立されたことを考えれば、アジアからの産品の流入で活力に満ちた社会において、彼が、科学や技術が産業社会の成長と「進歩」に重要な役割を担うことを確信していたのも頷ける。彼の著作『ノヴム・オルガヌム』(1620)には、「技術は不断に成長しつづける」とある。そして、彼が最も力説したのがスコラ哲学の否定であった。

「迷信の主役は民衆である。どの迷信においても、賢明な人々が愚かな者どもの後を追う。そして、普通の順序とは逆に、理論が実践に適応させられる。トリエントの公会議では、スコラ哲学者の説が大いに幅を利かせたが、その席で高位聖職者の一人は重々しい口調でこう言った。『スコラ哲学の諸君は、諸現象を上手く説明するために、離心円や周転円を、またこの類の補助円を、このようなものが存在しないことを承知していたにもかかわらず、(それを)作り出した天文学者に似ている』。スコラ学者は教会の行事をうまく説明するために、多くの難解で複雑な公理や定理を組み立てた。」(『ベーコン随想集』迷信について)

ベーコンの念頭には、カトリック教会とその理論を支えるスコラ哲学があった。彼は、迷信の原因は「気持ちのいい感覚的な儀式や祭典」「外面的かつ形式的にすぎる敬神」「高位聖職者たちの野心と利益のためにする策謀」にあるとして、スコラ哲学が追究する「本質」を前提にした演繹を疑い、前提になる「本質」が正しくなければ、「覆(おお)いを取った迷信は醜いものである」とまで言った。

彼は、職人や技術者たちの経験が印刷による公開で共有の経験となり、その経験に理論を与えることで、更に技術革新を推進させる「帰納的」発展を推進させるべきだと考えていた。当時の職人たちは、技術や知識を同時代へ開示し共有することで、自分も社会も豊かになろうとしたが、ベーコンは、「公開」することは「進歩」のために後続する者への伝承伝授することだと考えていたようだ。

仮説→論証→実験

ガリレオ・ガリレイ(1564~1642)はフランシス・ベーコンと同時代人である。彼は有名な落下の実験を行って「自然は重量物体の落下に対してある特定の加速を用いているのであるから、私たちはその性質を探求し、私たちが示そうとする加速運動の定義が自然の加速運動の本質に一致することを確かめた」のだと言っている(『新科学対話』)。彼は、地上での静止状態を初期状態として始まる等加速度運動において、通過距離が通過時間の二乗に比例しているという数学的法則を確定したが、加速度の「自然学的原因」を追究していない。彼が行ったのは、予測の数学的(定量的)正確さを確かめることで、アリストテレス自然哲学の定性的な意味を明らかにすることではなかった。それは、身の回りに起こる物理的現象の法則を仮定し、その命題を純粋に数学的に論証し、論証の結論を実験による測定で検証する、ということだった。ガリレオは近代科学の方法を編み出したのである。

いま、私たちは「落下の法則」が重力や万有引力に関係していることや、ガリレオがそれを知るには、あと何十年か長生きしてニュートンの出現まで待たなければならなかったことや、ニュートンの法則も壮大な宇宙のほんの一部を説明したに過ぎないということを知っている。ガリレオ・ガリレイが「自然の本性(本質)」を追究するというアリストテレスの定性的な証明に拘っていたら、思考はそこで停滞し、科学は進展しなかっただろう。

ベーコンの思考法はガリレオに通じるものがある。「推論式(演繹)」は、事物から「軽々しく」導き出された「本性」を土台にすれば、「その土台の上に建てた物はすぐに崩れてしまう」という。彼は、前提に問題があれば演繹は無効になるということを繰り返し述べ、技術の発展を通して複雑さが増す「科学」の世界は、帰納法によって確かめられるべきだと考えた(『ノヴム・オルガヌム』)。発展する社会で次々に起こる要求が生み出す新しい技術から科学が学び取っていく時代になり、現象をスコラ哲学的に本質によって説明する時代ではなくなった。技術が先行し、科学がそれを追いかけていた。

自然を支配する

実験による検証は、人間の自然に対する態度を変化させた。実験とは、そのために用意した環境で人為的に「純粋な状況」を作り出して測定結果を得ることである。「実験室」という特殊環境は「自然」ではない。自然な状態では測定できないから、測定ができるような状況を準備するのである。自然な状態ではいろいろな影響があって、純粋な測定ができない。例えば、地上には風が吹いている。風がなくても空気抵抗がある。高いところから鳥の羽根を落としても、風や空気抵抗で真っ直ぐ下に落ちて行かない。運動の「純粋な法則」を測るには、何にも作用されない「純粋な環境」が必要で、そのためには自然界にはない「特殊」な環境を作り出すしかない。18世紀になって、カントはガリレオの実験を自然認識の転換点に位置づけ、自然科学においても「理性は一定不変の法則にしたがう理性判断の諸原理を携えて先導し、自然を強要して自分の問いに応えさせなければならない」と考えた(『純粋理性批判』)。

こうして、人間の思考、即ち、数学的な計算によって導き出される法則を検証するために、人間は自然に対して強制的に働きかける必要があると考えるようになった。ベーコンも、アリストテレスのように自然を観察しているだけではその本質は見抜けないと考え、「自然の秘密もまた、その道を進んでいくときよりも、技術によって苦しめられる(制約される)とき、よりいっそうよくその正体を現す」と述べている(『ノヴム・オルガヌム』)。17世紀の自然の追究には、自然を実験や技術という「拷問」にかけて、その構成を「自白」させる、と言うような挑発的な表現が多く見られるようになる。

ベーコンは知識を記述・詩・哲学・神学に分類し、記述を「人間に関するもの」と「自然に関するもの」に分けた。これは哲学と自然科学の分離であり、人文と科学の分離の始まりである。そこで彼が描いていたのは、物質主義的なユートピアだったのではないだろうか。

「技術は自然を模倣する」という16世紀までの見方には、人間が自然に従うという謙虚さがあった。しかし、実験による理論の検証では、数学的に組み立てられた人間の理論が先行し、自然に対して能動的に働きかけることで、人間が自然より優位に立つという意識に変わった。ベーコンの言葉には「技術が自然と競争して勝利を得ることにすべてを賭ける」「行動により自然を征服する」、そして「技術と学問」は「自然に対する支配権」を人間に与えるものだというように、自然に対する優越感に満ちている。これは、ひとりベーコンだけが抱いていた意識ではなく、人文・科学を問わず、17世紀のあらゆる分野の知識層に見られるもので、時代に蔓延していた高揚感を表わしている。近代科学は、攻撃的になった。

21世紀——攻撃性からの転換

自然を支配することで産業革命が起こり経済的に豊かになって、人類は「絶頂感」を味わっていたのだと思う。20世紀の科学の実験は、熱核炉や大型加速器による原子核や素粒子の実験、試験管の中だけで見られる現象から遺伝子の人為的な組み換えまで、人工的に作り出された状況においてのみ観察された現象が「純粋な自然現象」として認められた。科学の実験は、自然に対してますます力づくになり、攻撃的になっている。

近代科学の攻撃性は、近代社会の攻撃性を生んだ。21世紀になって、人類から「攻撃を仕掛けられ続けた」自然の反乱と、攻撃性に息詰まった社会の反乱が同時に起こっている。ヨーロッパもアメリカもアジアも、いままで進んできた方向に限界を見るようになった。環境の悪化も政治の混乱も紛争や戦争も、攻撃的に突き進むことの危険への警鐘である。17世紀の科学の転換期以来、人間が解明したことも、コントロールしたものも、自然のごく限られた部分であって、自然は人間に把握しきれないほど巨大だったのだと、アラームが鳴り響いている。

I T 化やA I という「革命」は、攻撃性にブレーキをかけ、自然との共存を目指す新たな路線を敷くのだろうか。それとも、人類に対する攻撃性となって跳ね返って来るものなのだろうか。それは、人間が自然への謙虚さを取り戻せるかどうかにかかっているのではないだろうか。

『ベーコン随筆集』フランシス・ベーコン著 渡辺義雄訳 /岩波文庫 1983

『ノヴム・オルガヌム』フランシス・ベーコン著 桂寿一訳 /岩波文庫 1978

『方法序説』ルネ・デカルト著 山田弘明訳 /ちくま学芸文庫 2010

『客観性の刃』チャールズ・C・ギリスピー著 島尾永康訳 /みすず書房 2011

『一六世紀文化革命』山本義隆著 /みすず書房 2007

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.27

NEW

2026.02.26

NEW

2026.02.26

NEW

2026.02.24

NEW

2026.02.23

2026.02.20

2021.06.23

2021.06.22

2025.06.24

2026.02.20

2026.02.23

2026.02.27

2026.02.26

2025.08.01

2026.02.19

2026.02.16