「漢字」「ひらがな」「カタカナ」を使い分けて表現する日本語は、「視認性」(読んでどれだけ速く文意を汲み取ることができるか)に関しては、400種類ほどあると言われている世界の文字言語の中で傑出して機能的な言語です。

しかし、「書く」ということに関しては、「直線主体の漢字とカタカナ」「曲線主体の平仮名」が入り混じって極めて厄介な言語です。直線主体の漢字を書く場合のリズムと、曲線主体の平仮名を書く場合のリズムが全く違うのです。

江戸時代の公用書体であった「御家流(おいえりゅう)」は曲線的な草書体で書かれており、仮名文字とマッチしていたのですが、明治以降、活字文化の台頭もあって直線主体の楷書体が公用書体となり、仮名文字との書写リズムの乖離が問題になってきました。(意外とご存じない方が多いのですが、現在、公的な文書で使われている楷書体は、実は、江戸時代は殆どと言ってよいほど使われていなかったのです。草書・行書中心で、楷書は唐様(からよう)と呼ばれて道楽者が学ぶものでした。「売り家と唐様で書く三代目」という川柳はそれを物語っているわけです。)

楷書と仮名のリズムの乖離が問題となってきた明治時代ですが、日常の書写生活においては、まだ毛筆が広く使われておりましたので、行書、草書が日常的に使われており、それほど問題を感じてはいなかったように思われます。(私達の祖父母の世代の方々が残した書簡などを見ても、それがわかります)

ところが、戦後、楷書体が公用書体として広く使われるようになり、俄然「漢字仮名交じり文をいかに書くか」ということが問題になってきます。

そして「調和体」「近代詩文書」「新和様」など、いろいろな呼び名で、数多くの書道家が「漢字と仮名の調和」という難題に取り組むようになり、それが現在に続いているわけです。

しかし、悲しいかな、十全な成果を示した書道家は私が知る限り、極々少数、それも個人的なレベルでの活動を通してしか示し得ていないというのが実情です。

つまり、大勢として、日本の書は「発展途上にある」、さらに言えば「未熟なまま放置されている」と言ってさえ良い状態にあるのです。

戦後、長く書道界に君臨し続けた、芸術院会員でもある村上三島氏は二十数年前に次のように述べています。

「一般人が全部誰でも読める、漢字仮名混じりの作品が、それぞれの個性豊かな作品として生まれて欲しい。 ―中略― 何十年かかるかわからない大仕事だが、日本人が作り出さなければならない」

『何十年かかるかわからない大仕事』、そして、わざわざ『日本人が』と断っているところに氏の悲壮感が感じられます。

ここで、技術的な問題を考えてみましょう。

少し考えれば容易にお分かり頂けると思いますが、直線的な楷書体漢字と曲線的な仮名文字を調和させるには3つの方法があります。

1、漢字に合わせて、仮名を直線的に書く。

2、仮名に合わせて、漢字を曲線的に書く。

3、漢字をやや曲線的に書き、仮名をやや直線的に書いて融合させる。

私はこの三つの方法のうち、3の「漢字をやや曲線的に書き、仮名をやや直線的に書いて中和させる」にという方法が理想だと思っています。前出の村上三島氏も多分そう考えていたはずです。

そして、1と2の方法については、具体的にお名前を挙げるのは省きますが、それなりの成果を収めた書道家がいたと思います。また、漢字、仮名それぞれ独立した分野で素晴らしい書を残した書家がいることも事実です。

しかし、3の方法に挑戦する書家は皆無と言ってよいほど少ないのです。

それはなぜなのでしょう。

答えは、「難しいから」です。

漢字と仮名を自然な形で融合させるためには、漢字と仮名をそれなりに習得しなければなりません。

能力にもよりますが、多分、漢字を一通りマスターするのに10~20年、同様に、仮名を一通りマスターするのに10~20年、それからさらに、漢字と仮名の調和を目指して字形と線質を磨き上げていくわけですから、都合20~30年はかかることになります。

時間的な問題だけではありません。

意外に知られていないことですが、一般に、書道の先生は、展覧会の仕分けがそうであるように、「漢字」と「仮名」の二つの専門分野に分かれています。

そして、漢字が得意な先生は仮名が書けません。逆に、仮名が得意な先生は漢字が書けません。

ですから、漢字仮名混じり文を学びたくても、教える人がいないのです。

そういった指導者の問題もあります。

私は、非才ながらも「虚仮の一念」でそれなりに漢字と仮名を修め、何とか人様に見ていただける「漢字仮名混じり書」が書けるようになったと思っています。

そして、僭越ながら、その書を世に問う意味も含めて指導と書作に励んでいきたいと思っております。

私よりもはるかに書の才能に恵まれた方が大勢いらっしゃることを私は知っています。

そのような方たちには、是非、気概を持って、そして、勇気をもって、日本文化のために「現代の日本の書の真のあり方」を追求し、その成果を示して欲しいと願ってやみません。

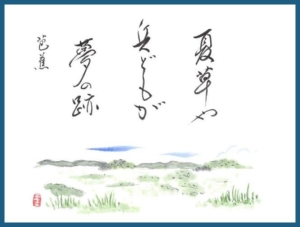

一作献上

田中孝太郎(ライター)

2026.01.13

宮元栄以子(関西支部)

2026.01.13

市井のキムラ(東京支部)

2026.01.13

中尾 恵(関西支部)

2026.01.13

林琉汰(大学生・千葉県)

2025.12.08

齋藤悠貴(24歳・会社員・東京都)

2025.12.08

山本通人(22歳・会社員・東京都)

2025.12.08

岩崎 新太郎 (27歳・会社員・埼玉県)

2025.12.08

吉田真澄(68才・会社員・東京都)

2025.12.08

齋藤悠貴(23歳・会社員・東京都)

2025.12.08