幼稚園児の頃、お絵描きが好きだった私はいつもクレヨンで絵を描いていた。ただ、クレヨンを見るとちょっと不安になった。私の見ている「赤」は、みんなにも同じように「赤」に見えるのだろうか、みんなには「緑」や「黄色」や他の色に見えているのに、私だけ「赤」に見えるのではないか、という不安である。赤いクレヨンに巻いてある紙には「あか」と書いてある。赤いリンゴを見て、みんなも「赤い」と言う。だから、そのクレヨンもリンゴも「赤い」のだということはわかる。でも、もしかしたら、みんなにとっての「赤」は、私が見ている赤色ではなく、私が他の色に見えるものを「赤い」と言っているのかもしれない。世の中で「赤」と呼ばれるものであっても、他の人には違った色に見えているのかもしれない。……子供だったから、このように言語化して説明はできなかったが、なんとなく不安だった。昨年、突然そんな昔のことを思い出したのは、『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』(ガイ・ドイッチャー著)という本を読んだときである。

最古の叙事詩ホメロスの『イーリアス』と『オデュッセイア』を繰り返し精読した人物が、ホメロスの色彩描写がどこかおかしいと気づいた。イギリスの政治家グラッドストンである。グラッドストン(William E. Gladstone 1809-1898)は、イギリスのヴィクトリア女王の黄金時代に4度も首相を務めた政治家である。彼にとってホメロスは、イートン校からオックスフォード大学、政治家になっても、ずっと愛読し続けた「第二の聖書」と言えるものだった。ホメロス・オタクである。オタクが高じて1858年に『ホメロス及びホメロスの時代研究』という三巻から成る大作を刊行した。大いに賞賛されながら、物議を醸した部分もあったらしい。なかでも『イーリアス』で語られるトロイ戦争が史実だという主張は嘲笑された。しかし、これを信じたシュリーマンが12年後の1870年にトロイの遺跡を発掘してしまうのだから、影響力のある研究書だった。更に後年になって、ミケーネのアガメムノンの居城も発掘され、トロイ戦争の史実が証明されたのは、グラッドストンの異常なまでの執着のおかげである。この大作の第三巻の最後に付け足しのような「ホメロスの色彩感覚と色の使い方」という小篇があり、ここからガイ・ドイッチャーの話は始まる。

グラッドストン(William E. Gladstone 1809-1898)

叙事詩全編を通して有名な描写に「葡萄酒色の海」という表現がある。そういえば、ホメロスの海はいつも「灰色」や「鼠色」だなぁと思ったことがある。しかし、筋を追うのに忙しくて、細かい描写を気に留めることもなかった。口頭伝承の表現には独特の描写や言い回しがあるし、日本に枕詞があるように、ちょっと不思議な描写でもメタファーだったり地域独特の表現だったり、特別に意味のないものもある。おそらく、ホメロスに親しんできた西洋人たちは古代の表現を寛容に読み流していたのだろう。しかし、グラッドストンはしつこかった。彼は「同じひとつの単語を使って、我々から見れば基本的に異なるふたつ以上の色を表す」ケースがあることを発見する。例えば、海の他に、たったひとつ「葡萄酒色」と表現したものがある。なんと『牛』である!ギリシャの牛は黒や褐色で、ワインのような色はしていない。勿論、日本の和牛も……。何回か出て来る「すみれ色」が形容するのは、海と羊と鉄と髪である。「緑」は、顔、折ったばかりの小枝、オリーブ製の棍棒、……そしてミツバチの色だ。それらの単語に色の共通性があるだろうか?ホメロスの豊かな自然描写のなかで、色だけがなんとなくしっくり来ないのである。深く追及はしなくても「葡萄酒色の海」が気になる人は多かったらしい。彼らの海が葡萄酒色だったとしたら、古代の葡萄酒はどんな色だったのか、青いワインがあったのだろうか、海を見た季節や日没や朝焼けなどの時間的条件が関係しているのか、嵐や雨や天候条件だろうか、海の藻の色の反映かもしれない、等々。人々は、可能性を論じ合い、屁理屈をこねて、ホメロスの色彩表現を解決しようとしたが、納得のいく説明は得られなかった。

グラッドストンは、さすがにオタクだった。「葡萄酒色」だけでなく、ホメロスが「空と海を一度も『青い』と表現していない」ことに気がついたのである。ギリシャは地中海の青い海に囲まれ、明るい青い空が広がる国である。それなのに、オデュッセウスは青い海も青い空も見ていないらしい。エーゲ海地方には「青という色のもっとも完璧な例が眼前に広がっているではないか。にもかかわらず、ホメロスは一度も空を青いと形容していない。ホメロスの空は一面の星がまたたき、広く、壮大で、鉄色だったり銅色だったりするが、一度として青くない」と、グラッドストンは指摘したのである。他の豊かな自然の表現に比べて、全体的に色彩描写は少ない。「赤」は13回、「黄色」は10回、「すみれ色」は6回で、他の色はそれ以下だと、グラッドストンは言う。そして、色の中で圧倒的に頻度が高いのが「黒」と「白」であることも指摘した。あの長い叙事詩から「黒」が約170回、「白」が約100回現れると数え上げた。こうやって、色の実例を拾い上げていくうちに、彼は、「青」が一度も出て来ないことに気がついたのである。グラッドストンは、ホメロスは世界を白黒写真のように見ていたのではないかと疑った。しかし、グラッドストンが優秀な研究者だったのは、色に関する奇妙な表現をホメロス特有の問題として捉えず、古代ギリシャの他の文献を調査したことである。かなり時代が下っても、「青」が現れないだけでなく、古代ギリシャの色彩感覚はホメロス同様に「驚くほど曖昧」だった。この指摘は、19世紀の研究者たちに衝撃を与えた。文学者や歴史家に限らず、他分野の学者や素人までを巻き込んで、あれやこれやと意見が噴出した。

グラッドストンの発見に刺激され、色の言語表現に関心を持った言語学者がいた。フランクフルトのラビの家系に生まれたラツァルス・ガイガーは博識だった。彼は、空について多くを語る古代の聖典、インドのヴェーダやヘブライ語の旧約聖書にも、青い空がないことを確認した。「青」以外にも、色彩描写にはホメロスと同様な曖昧性があるということもわかってきた。古代の奇妙な色彩表現はギリシャ人特有のことではなかったのである。人類学者も議論に参入した。グラッドストンの研究書の翌年に発表されたダーウィンの自然淘汰論が「進化論」という捻じれた方向で広まり、その影響で、古代の人々は色弱だったとか、色彩感覚が未発達だったとか、古代の人類の視覚に原因があるという意見もあった。未開人の調査と比較する学者もいた。「青」という表現が見られない古い時代からラピスラズリは美しさと希少なことで宝とされていて、その深い青は王家の貴人たちを魅了していた。古代の人々はラピスラズリの色をちゃんと知っていたのだから、視覚に問題があっただろうか。

ガイガーは、「青」が出現する以前の文献や記述を調べて、「緑」がある時期からそれ以上古い時代に遡れなくなるのを発見する。語源学的追求は、更に、「黄色」が遡れなくなる時期があることも示した。多様な文化は多様な自然から生じる。砂漠で目にする色と密林で親しむ色と海辺に広がる色は違うのだから、それぞれがよく見ている自然の色彩によって古い文献に現れる色の頻度も違ってもいいはずなのに、どの地域でも色の出現する歴史的順序が同じだった。ガイガーは、古代のテキストから出発して、人類の「色を感じ取れる能力が現れて来る時系列的順序を再構築」した。彼の発見は、次のとおりである。

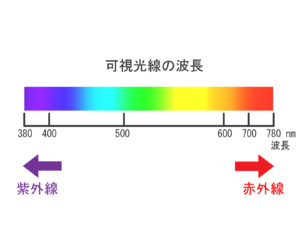

「黒と白→赤→黄色→緑→青」という色スペクトルの図式に従って、世界各地のさまざまな文化において、この変化が全く同じように進行した。

*色スペクトル。赤外線から紫外線までの連続的な色の変化のこと。

どの地域の文献でも色が現れる順序は同じで、古いものは「黒」と「白」しかなく、少し経つと「赤」が現れるようになり、時代が下るに従って、「黄色」、次に「緑」が現れ、「青」が現れるのが最後になる、ということを確認したのである。グラッドストンは、ホメロスの色彩描写の疑問をギリシャ全体のものに広げたが、ガイガーは、人類全体の色感進化を披歴して見せたのだ。それでは、人類はどのようにして色彩表現を獲得してきたのだろうか。

世界中の記述されたものからわかることは、人類はどの地域でも、まず「黒」と「白」を言語化したということである。誰でも思いつくのは、明暗が関係しているということである。光と闇を感知する能力は、生物にとって生死に関わる重大事項である。色も、明るいものを「白」暗いものを「黒」と表現したのが最初だろう。その後「赤」を認識し、次第に色スペクトルを切り分けていくことで、色の区別が意識されるようになったのだ。

どの文化圏でも「青」の獲得が最後になったのは、どうやら「青」を「暗さ」「濃さ」と認識していたためらしい。中国でも「青」の出現は遅い。『説文解字』によれば、もともと「青」という漢字の上の部分は「生」と書く。下の部分は「丹」である。「生」と「丹」の組み合わせが「青」である。「生」の一番下の線は「土」を表し、土から新芽が出て来る様子を表現した象形文字である。「丹」は錆びた暗い赤や辰砂の色である。「丹」の「﹅」は暗く黒い部分や色の濃い部分を表す。漢字では、「新芽の緑が濃くなった色」として「青」という文字を作った。「緑」が「青」よりも先に言語化されていたことがわかる。「葡萄酒色」というのも「濃い」色の意味ではなかったのか。

ガイ・ドイッチャーは、自分の娘が言葉を覚えたころ、身の回りの色を教え、「青」も区別できるようになってから、初めて空を指して「お空は何色?」と聞いた。子供は答えられなかったという。何回聞いても考え込み、それをしばらく繰り返していると、やっと戸惑いながら答えた。……「お空は黒い」! 空の色は青いと教えてからは、夜空を見ても「青い」と言った。半年くらい、混乱が続いていたという。人間にとって「空」の色を、何の先入観や知識もなく特定するのは、とても難しいことらしい。文明との接触のない未開の原住民の中には、空を「黒い」と言う例が複数あるという。

青にも濃淡や色味の違いがあるが、私たちはそれを区別したりしなかったりする。その違いのどの段階で別の色と判断するかは文化的慣習だという。日本人が「緑」を「青」と表現するのはよく知られている。早春の芽吹き時ではなく、初夏の木々の葉を「青葉」というのは、成長して「濃い」緑になったからだろう。夏の山は「青々」している。「緑」と「青」の区別も曖昧である。緑の信号を「青信号」と言う。緑の林檎を「青りんご」と言う。日本人の色彩感覚は、十二単の襲(かさね)の配色を見ても相当に繊細で敏感である。緑と青を曖昧に表現しても、実際には色彩スペクトルを十分に見分けている。日本人は薄い青を「みずいろ」と別の色に区別する。色に名称ができるのは、スペクトルの切り分けをして、異なる色だと認識するようになってからである。色彩は次第に細かく分けられて、名称が与えられる。色彩スペクトルの切り分けは、民族や地域によって異なる。切り分けの言語化にはperceptionが必要で、言語化することで強く意識されるようになる。言語が色に憑依するのだ。

ある青系の色を「青」で一括りにする場合と、他の同系色と区別する場合がある。どのような集合でまとめるかは、文化の違いや言語の違いだけでなく、その時々の条件にもよる。異民族の流入でも表現が変わる。「藍色」「縹色(はなだいろ)」「浅葱色」と言っても外国人には通じない。外国人は「藍色」も「縹色」も「浅葱色」も「青」と言うだろう。虹が七色に見えるのは、言語化された色を見分けるように訓練したからである。虹を「赤」一色に見えるという未開人もいる。十三色だという地域もある。「同じ色」「違う色」という認識は、それぞれの文化的慣習として受け継がれていく。

単語は、単独では意味をなさない(『言語の本質』今井むつみ/中公新書)。語彙は「何か」と対比され差異化されなければ生まれない。その単語のもつ要素が意識されることで、「何か」の要素との対比や差異化が可能になる。どんなに具体的な「モノ」であっても、それを表す言語は抽象的である。名詞であっても形容詞であっても動詞であっても、更に接続詞や助詞であっても、単語は「情報」を記号化したものだ。その情報から要素を抽出して、他の情報の要素と等価だと認めれば、両者の共通要素は一般化される。一般化された新しい概念が、新しい単語で表現される。古代の人々が言語化して表現することは、とても高度な能力と時間が必要だったのだろう。現在の私たちの日常は「色」に溢れ、「色」には名前がついている。けれども、彼らはゼロからそれを見つけなくてはならなかったのだ。古代の人々にとって、色の感覚を誰かと共有することはとても難しいことだった。幼児だった私が、色の感覚をどうしても説明できなかったように、自分だけの感覚を他人に説明するのは困難である。要素の抽出や差異化には経験が必要なのだ。経験がなければ帰納的推論はできない。経験は、所属する文化で異なる。私たちは、母語の中でしか経験できない。

色彩だけでなく、時間的感覚や肌感覚、音色、動き、何であっても表現は難しい。味覚に関する語彙は、著しく少ないという。「甘い」「辛い」といった基本的な味の表現は確かに限られている。「渋い」という感覚を英語で説明するのに苦労したことがある。言語化され文字化された単語が、私たちの感覚を制限することもある。他言語に出会ったとき、自分の使う言語にない表現上の区別・区分を理解することが難しいのは、母語の経験の範囲に囚われ、脱出することが容易ではないからである。そして、古代の言語感覚が、現代と違う基準を持つかもしれないと気づくのも、現代の常識にとらわれている私たちにとって、かなり困難なことなのだと思う。

——確かなことは、どんな表現であっても、オデュッセウスの前にはエーゲ海の青い海と青い空が広がっていた、ということだ。

————

『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』ガイ・ドイッチャー著 早川書房(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)

『オデュッセイアー』『イーリアス』ホメロス

https://amzn.to/411yPsS

https://amzn.to/47Uzi28

『言語の本質』今井むつみ/中公新書

〈編集部より〉

最新号『表現者クライテリオン2023年11月号』

絶賛発売中。

是非ご一読の上、ご感想等お寄せください!

購入・詳細はこちら

定期購読のお申し込みはこちら(10%OFF、送料無料)

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.03.12

2026.03.05

2026.02.27

2026.02.26

2026.02.26

2026.02.24

2025.06.24

2025.07.07

2025.07.09

2026.03.12

2026.03.05

2024.08.11

2026.02.26

2018.04.06

2026.02.27

2025.11.28