地平の果てまで麦畑が続く大地に一本の小道が延びている。村から出て行く者も、村に入って来る者も、誰もがこの道を通る。どこまでも広がる麦畑の中の道に立つ母親は、地平線を見つめて、前線から帰ってこない息子を待ち続ける。——こんな場面で始まる1959年のソビエト映画『誓いの休暇』は、私の好きな映画のひとつである。

—————– あらすじ —————–

19歳の通信兵アリョーシャは、戦場で逃げ遅れて敵の戦車に見つかり、逃げ回っているうちに「たまたま」見つけた対戦車ライフルを撃って「運よく」戦車2輌を撃破してしまう。この「軍功」により将軍から「勲章」を与えようと言われるが、アリョーシャは、勲章の代わりに故郷の母親に会いに行くための休暇が欲しいと願い出た。母のために「家の屋根を修繕したいのです」と言うアリョーシャに、行きに2日、帰りに2日かかる故郷に2日間の滞在が許可され、彼は計6日の休暇を貰った。物語は、故郷に着くまでの旅の途中で遭遇した出来事や多くの困難が綴られる。出発を見送りに集まった兵士たちのなかの、それまで名前も知らなかった一人から、帰路の途中にある自分の家に寄って、彼の妻に渡してほしいと、軍支給の石鹸を渡される。人のいい少年兵のアリョーシャは、短い休暇の時間を割いてそれを届けることを引き受ける。兵士たちは、若い仲間を笑顔で送り出す。

途中で出会った傷痍軍人の荷物を持ってやる。不自由な身体になって、もう、妻に会う資格がないと決め込んだ傷痍軍人は、妻に「帰らない」という電報を打とうとして、乗り継ぎ駅の郵便局で思い悩む。その文面を見た郵便局の女性職員に、奥さんはこんな電報を喜ばない、奥さんはあなたを待っていると「叱られて」思い直すが、そのゴタゴタで乗り継ぎの列車に遅れてしまった。傷痍軍人とアリョーシャを乗せた列車が、ようやく駅に着いたとき、彼の妻の姿はなかった。軍人は落胆するが、乗客の人波が引いたころに、彼の妻が息せき切ってホームを走って来る。仕事で遅れてしまったという妻を抱きしめる軍人を見て、アリョーシャは黙って彼のトランクを置き、旅を続けるためにその場を去る。しかし、乗り継ぎの列車はもう出て行ってしまっていた。アリョーシャは行き先が同じ軍用列車を見つけて乗り込もうとするが、意地の悪い軍の哨兵に見つかってしまう。追い出そうとする哨兵を肉の缶詰で丸め込み、なんとか干し草を積んだ貨車に乗ることができた。

途中、列車が停車したとき、貨車の扉が開いて誰かが入って来る。干し草の陰に隠れて様子を窺っているうちに列車が走り出した。侵入者は少女だった。一般人の乗車が禁止されている軍用列車に潜り込んで「密航」しようとした少女は、アリョーシャに見つかって怯え、なかなか会話が成立しない。軍用貨車のなかで、どちらも規則違反で処罰されることを恐れながら敵対するが、次第にお互いの事情を理解して警戒心を解いていく。少しづつ心を通わせていく二人の初々しさが巧みに描かれている。途中の停車場で、少女のために水を汲みに下車する。その間に貨車は出発してしまいアリョーシャは置き去りになった。老女の運転するトラックをヒッチハイクして列車を追いかけ、次の停車場で彼を待っていた少女と再会する。

その街では、頼まれた石鹸を届けるために戦友の家を訪ねるが、彼の妻は他の男を囲っていた。一度は彼女に渡した石鹸を取り返したアリョーシャは、空襲で家が破壊され避難所にいるという戦友の父親を探し出して「息子から頼まれた」と言って石鹸を渡す。避難所に集まっていた人々は、老人の息子が人望があって大活躍しているという、アリョーシャの作り話を聞いて喜び合う。

少女の目的地に着いた。別れの時が来る。走り出した列車からアリョーシャは、列車を追いかける少女に向って自分の住所を叫ぶが、騒音や汽笛の音にかき消された。故郷に近づいたとき、空襲で列車が狙われ、死者や負傷者が出る。鉄橋が爆破され、川を渡れなくなっていた。アリョーシャは、筏を作って一人で川を渡る。通りがかったトラックを捕まえて、無理を頼んで乗せてもらい、やっと故郷に辿り着いたときは、もう帰りの時間を残すだけになっていた。畑に仕事に出ていた母親は、村人からの報せに急いで走って戻る。広大な麦畑を走って走って走る。やっと再会した母親に旅の途中で買ったスカーフを差し出し、母親を抱きしめた。「必ず帰って来るよ」と言い残し、そのままアリョーシャは待っていたトラックに乗り込み、再び、麦畑の道を戦場に向かって去って行った。屋根の修理をする時間はなかった。———戦争が終わった。しかし、アリョーシャは村に帰って来なかった。

——————————————————————–

ロシア史にもロシア文学にも疎い私が最初にこの映画を見たとき、ロシアの民衆の精神性をアリョーシャという少年に重ね、彼の善良さや素朴さに、愛すべきロシア人を思い描いた。この映画で描かれる人々は誰もが貧しいが、互いを思いやり助け合い、悲しい結末なのに心温まる余韻が残る。カンヌ国際映画祭で最優秀賞を獲得したのをはじめ、いくつもの映画祭で数々の賞を受賞したのも頷ける。1953年のスターリンの死、56年からのスターリン批判に始まる雪解けの「自由な時代」に作られたソビエト映画には秀作が多い。

アリョーシャの配属された戦場はスターリングラード方面だろうか。帰省の列車に乗り合わせた乗客にウクライナからの避難民がいるのは、列車が西から東へと走っているからだろう。独ソ戦の激しさ、戦死者の数を思えば、もっと悲惨な映画になってもおかしくないのに何故かこの映画は「温かい」。敗戦国の日本の戦争映画に比べて、戦勝国の余裕だろうか。嘗て、『誓いの休暇』を「反戦映画」と評する解説を見たことがあるが、私にはそうは感じられない。戦争を鼓舞するものではないが、否定もしていない。確かに、息子の帰りを待って麦畑の地平を見つめる母親は、復員船が着く港に立つ「岸壁の母」である。しかし、『誓いの休暇』が描くのは「戦争」ではなく、ロシア人そのものだと感じるのである。

勲章を辞退して、代わりに母親に会うための帰省を願い出たときの、将軍の言葉がいい。「屋根は大事だからな」——この一言で、将軍の人柄がわかる。子供のような少年兵を見守る親心を感じる。いつもこの場面で思い出すのが、東海林太郎の歌う『麦と兵隊』の「徐州々々と 人馬が進む / 徐州居よいか 住みよいか / 洒落た文句に 振り返りゃ / お国訛りの おけさ節 / 髭がほほえむ 麦畑」という一節である。「髭」は隊長さんだろう。田舎から徴集された素朴な兵隊たちの思いを汲み取る上司の「ほほえみ」なのだ。この歌の最後は「行けど進めど 麦また麦の / 波の深さよ 夜の寒さ / 声を殺して 黙々と / 影を落として 黙々と / 兵は徐州へ 前線へ」である。日本兵は異国の麦畑を行軍し、アリョーシャは故郷の麦畑を目指す。どちらにも波打つ「麦また麦」が広がるが、その光景の表すものは大分違う。けれども、どちらにもいい上司がいる。(作詞:藤田まさと)

『誓いの休暇』の兵士たちは、何故か明るい。休暇で帰省するアリョーシャを見送る兵士たちにも、長旅の列車に乗り合わせる兵士たちにも悲壮感はない。街に残された老人や働く女たちにも、あまり悲壮感が感じられない。出征した息子を持つ母親たちも、みんな気丈である。アリョーシャを乗せて汽車を追いかけるトラックを運転する老女の息子も戦場へ行った。ポンコツのトラックを操る彼女は肝っ玉母さんのようだ。登場人物たちは、戦時下にあってそれぞれが何かしら屈託を秘めているに違いないが、なにか大きなものへの信頼があるように見える。それは、ソビエトという国家なのだろうか。

原題の『Баллада о Солдате』は「兵士のバラード」である。邦題の「誓い」は「必ず期日までに戦場に戻る」ことを意味するのだろう。将軍は、休暇を貰って喜んで駆けて行くアリョーシャに向かって「期日までに帰るんだぞ」と、笑いながら念を押す。戻らなければ、逃亡兵になる。

ここで思い出すのが、太宰治の『走れメロス』だ。この短編小説の最後には「古伝説と、シルレルの詩から」という断り書きがある。新潮文庫の解説によれば、太宰は、ギリシャのダーモンとフィジアス(Damon und Pythias)という古伝説をもとにしたシラーの『担保』という詩を題材にしたという。この話は、ヒュギーヌスがモエロスとセリヌンティウスの友情の話として作り変え、モエロスを太宰がメロスとしたのだろう。もともとピュタゴラス派の教団仲間の団結の結束力を示す逸話であったらしい。彼らは共同生活をして強い友情の絆で結ばれていたという。ヒュギーヌスの古伝説集はアラビアからヨーロッパにかけての広い地域で読まれていて、ロシアでも知られた伝説であっただろう。ギリシャの古伝説では「友情」に誓いを立てる。映画のテーマに「ソビエトという国家への忠誠」があると捉えたことが、邦題の「誓い」になったのではないだろうか。

監督のグレゴーリ・チュフライは、後日この映画を作った動機を述べている。彼のデビュー作である『女狙撃兵マリュートカ』が、1957年のカンヌ国際映画祭で特別賞を受賞したとき、映画祭に出席していた西側諸国の映画関係者たちが「ソビエトの国民に興味を持っている」と知り、ソビエト兵の映画を作る必要があると考えたそうである。ロシア共産党革命以来、西側諸国の最大の敵はソビエト連邦であった。ナチスの侵攻に反撃するためにスターリンが連合国側と手を組み、大戦中、嘗ての敵国は西側の戦友になったが、戦争が終われば敵国に戻り断絶した。スターリンの死後、フルシチョフのスターリン批判で雪解けの時期に出品されたソビエト映画を見たヨーロッパの人々が、鉄のカーテンの向こうの国民がどのような人々なのか興味を持っているのだと、チュフライは感じたという。

チュフライは「ヒーローや優れた兵士ではなく、ソビエトで育った普通の人間たちを描かねばならない」と考えたという。彼が描きたかったのは「ソビエト社会で育ち、主義に忠実で、無垢で、素朴で、思いやりが深く、母親と祖国を愛し、善意に満ち、人間としての美点と魅力にあふれた若者の世界」である。監督や脚本家の意図には「こうした資質こそ、ソビエト兵士の資質であって、ソビエトのヒロイズムはこれらの資質から生まれた結果である」という考えがあるのだろうと、西側の評論家は見ている。(『ソビエト映画史』V.ジダン著 高田爾郎訳 /三一書房 1971)

西側では、ソビエト期の指導者たちが「人間の可塑性ないしプラスチック性」を前提にした教育を行っていて、教育によって新しい人間の創造を目指していると見ていた。物質的な財をつくる生産手段、即ち下部構造が変化すると、必然的に人間の精神や習慣に変化が起こり, 法や哲学、政治、美、道徳などの上部構造が進展するという理論によって、ソビエト国家が「人間の改造」を目指しているというものである。それは、ハンナ・アーレントの「全体主義イデオロギーの本来の狙いは、外部世界の変形でもなく、社会の革命的変更でもなく、人間の本性そのものの変形である」と一致する。(『全体主義の起源』)

この映画に描かれる人々は、ソビエト指導層が西側に流布しているような「改造」された新しい人間だろうか。「無垢で、素朴で、思いやりが深く、母親と祖国を愛し、善意に満ちた」人間というのは、ロシアの庶民の革命以前から連続した性質であり、それは「ソビエト社会で育った」からでもなく「主義に忠実」なためでもない。ソビエト政権下の大衆の深部に残された「ロシア的」要素が、映画を見た西側の人々に感銘を与えたのであって、寧ろ「ソビエト化」の努力が報われていない部分である。「ソビエト化」されたのはエリート層であり、彼らは「主義に忠実」であった。監督としては、スターリンの大粛清の時代ほどではなくても、「主義」を否定するような古いロシア的な美徳だけを描くわけにはいかなかっただろう。「祖国を愛し、主義に忠実な、ソビエト社会で育った」若い兵士が「母の待つ故郷に帰れなかった」のは、国家への「誓い」を裏切らなかった証である。チュフライは、少年が国家に命を捧げた結末によって、現体制のソビエトを否定していないことを示した。(否定するわけにはいかなかった。)

もっとも、ロシアの大衆の連続した資質がすべて善良で無垢で素朴であるわけではない。賄賂は日常的だし、職場の物をちょっとくすねても平然としているところがある。(余談だが、ドイツの学会から帰って来たロシア人に、お土産としてドイツのホテルで出されたスプーンを1本もらって絶句したことがある。ホテルの備品である。ドイツ製品は品質がいいという口上で、嬉しそうだった。)どんな体制であっても大衆というのはそれ程違いがあるものではなく、完全に善良でもなく完全な悪でもない。だからこそ、チュフライはアリョーシャのような少年を西側諸国に伝えたかったのであり、西側の人々もこの少年を愛したのだ。

過酷な自然と侵略者に耐える歴史がロシアの大衆に不動の魂を植えつけた。日々の小さな幸せとウォッカがあればいいという大衆が、労働者階級のイデオロギーによって一枚岩に結束するということなど無理な話で、それならば、為政者にとって大衆は、「政治的に無関心であると同時に、政治的に忠実である」というロシア的な要素が変化しないことは、むしろ望ましい。「人間の権利と平等を求める闘いにおいて、孤立した個人が実効的な単位とはなりえないと理解した点で、マルクスは正しかった。しかし究極の単位が社会的階級であると考え、国家単位の結合性と包括性を無視したという点において、マルクスは間違っていた。」(E.H.カー『危機の二十年』) ソビエト的なエリート階級がロシア的な大衆を支配するという構造そのものが、歴史の連続性を断ち切れなかった証明であり、革命の失敗を表わしているのかもしれない。

『誓いの休暇』は、ソビエト時代に「改造」されなかった民衆を描いた映画になった。何度見ても、いい映画である。

『走れメロス』太宰治著 /新潮文庫 1967

『ギリシャ神話集』ヒュギーヌス /講談社学術文庫 2005

『プーチンとロシア人』木村汎著 /産経新聞出版 2018

『危機の二十年』E.H.カー著 /岩波文庫 2011

『ロシア 闇と魂の国家』亀山郁夫・佐藤優著 /文春新書 2008

『ロシア革命 レーニンからスターリンへ』E.H.カー著 /岩波現代文庫 2000

雑誌と書籍の年間購読を通じて、『表現者クライテリオン』をご支援ください!

https://the-criterion.jp/lp/r6supporters/

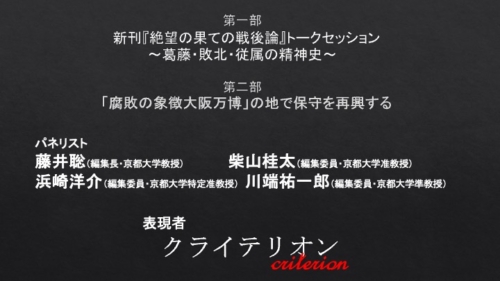

3年ぶりに関西でシンポジウムを開催!

「革新」の標語が力を強める関西において、本当の保守主義をどのように実践していくべきか、『表現者クライテリオン』編集委員が徹底議論!

詳細はこちらから

クライテリオン誌上で行われた「座談会 対米従属文学論」がクライテリオン叢書第4弾として待望の書籍化!

第二部に浜崎洋介先生の戦後文学批評の決定版とも言える論考「観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について」を収録!

※本体価格2,600円ですが、6月から始まるクライテリオン・サポーターズの特典に加えることが決定しました。

サポーターズ加入がますますお得になりましたので、ぜひご検討ください。

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2026.01.29

2018.09.06

2018.03.02