堀田善衛がインドに滞在したのは、1956年から57年にかけてである。著者自身が「脈絡もなく書き記した」という旅行記『インドで考えたこと』には、独立して間もないインドで見聞したこと、観察したこと、感じたこと、現地の人々との会話、そこからの思索などが、確かに脈絡もなく綴られている。

「いろいろに考えてみて、結局、私の達した、ある結論らしいものは、次のようなものである。つまり、インドのインテリ諸氏にとって、直接に近代史とは、西欧、主として英国による植民地支配を意識し、これに抵抗し、とにもかくにもインドから出て行ってもらうというところから始まっているらしい。日本のように、西欧を意識するということが、これに追随し、何とか追い付きたいという、こういう一辺倒ではまったくなくて、それを含めて、いや、それよりも先に、抵抗と闘争が、出て行ってもらいたいということが、先行した。」

彼らにとって、自国の数千年の歴史は「ただ背景として存在する」ものであって、独立闘争と噛み合わせて語られるときに「歴史」として呼び起こされるもののようだと、堀田善衛は受け止めている。言い換えれば、イギリスによる統治がインドに与えた深い刻印がインド人にとっての歴史の「核」であると理解したということであり、日本人にはなかなかわからないことでもある。

ヨーロッパの船が南アジアや東南アジア一帯に盛んにうろつくようになったのは16世紀からである。彼らにとってアジアはすべてにおいて宝の山であった。それまでイスラム商人やヴェネチア商人から細々と手に入れていた高価で上質な産物が、直接現地に行くことで信じられないほど安く手に入った。彼らは、中国や日本の料理の素晴らしさと食事のマナーに目を見張っている。美しい陶磁器の食器に、調味料を使って丁寧に作られた味の良い料理を上手に盛り付け、順序よく並べ、箸を使ってこぼさずに食べるという驚くばかりの上品な「マナー」の食事の風景は、当時のヨーロッパにはないものだった。ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』など、ルネサンス期以前の絵画に見られる食卓の貧相なことやナイフもフォークもなく手掴みの食事を思い浮かべるだけで、それがわかる。陶磁器も食材も調味料も「食事のマナー」も、ヨーロッパにはなかった。

「茶」の発見は日本の緑茶だったらしい。ちょうど、利休の茶の湯が盛んになった頃で、高貴な人々の間で交わされる、儀式を伴う飲茶の文化に衝撃を受けている。『日記』20で綿布(キャラコ)がヨーロッパで大ブームを起こしたことに触れたが、茶もまた、世界史を変える商品になった。「茶」については、手に負えないほどの膨大な研究があり、とても詳しくは言及できないが、インドにも関係しているので、あとで少し触れる。

とにかく、宝の山を前にヨーロッパ人は興奮していた。17世紀に西欧各国で設立された東インド会社は、競ってアジアの産品を本国に運んだ。現地の人々の生活などそっちのけで、産物を独占しようとヨーロッパの国同士がアジアの海で争った。香辛料の産地モルッカ諸島を含むジャワ(インドネシア)一帯をオランダに独占されたイギリスは、インドの綿布を大量に発注する。ゆるゆるとした時間のなかで日用品として丁寧に作られていた高度な技術の染色織物は、本国に運べば何十倍何百倍の値段で売ることが出来た。彼らにとっては安い買い物であった。ヨーロッパのキャラコ・ブームで東インド会社の注文は増え続け、18世紀の初めにはインドで綿織物に関係する職人が10万人になったという。人口10万の都市を思い浮かべて欲しい。まだ地球上の全人口が6億人、南アジア全域でも2億人程度だったころに、それだけの人数が職人として働いたのだ。如何に綿織物に産業が集中していたかがわかる。当初は売り手市場で、東インド会社と取引をするインドの仲買人の力が強まり、インド経済は大いに潤った。

事態が変化したのは、ヨーロッパでの七年戦争に起因するプラッシーの戦いからである。ハプスブルク家がオーストリア継承戦争で失ったシュレジェンをプロイセンから奪回しようとしたことが発端でヨーロッパが二分して戦い、英仏の植民地戦争が加わって、インドではプラッシーの戦い、北米大陸ではフレンチ&インディアン戦争として、世界規模に波及した。イギリス東インド会社の設立は1601年であるが、何度も経営難に襲われている。清教徒革命時の「クロムウェルの改組」により、東インド会社は、利潤のみを株主に配当することや社員の有限責任が確立されて次第に株式会社らしくなっていたが、この時代には「会社の軍隊」を持っていた。現地人の襲撃からの防衛だけでなく、ヨーロッパの国同士の戦いも頻繁で、自前の武装集団が必要だった。

インド最大の穀倉地帯であり高級綿織物産地でもあったベンガル地方の太守は、東インド会社との関税問題や軍の要塞化に不満を持っていて、1756年、東インド会社のカルカッタ(コルカタ)要塞を攻撃する。1757年、駆け付けたロバート・クライブ率いる東インド会社軍が、プラッシーで、ベンガル太守とそれを支援するフランス軍(たった40名であったが)と戦い、クライブが勝利する。クライブの軍は兵士800名と現地人兵士2000名のみであり、これに対する太守の軍は歩兵や騎馬兵を合わせて50000の大軍であった。しかし、太守側の軍総司令官ミール・ジャーファルが太守を裏切り、兵を出動させなかったのである。結局、大きな戦闘らしきものもなく、イギリス兵の死者はたった4名だったという。

この呆気ない戦いが名を残すことになったのは、いまで言えば「戦後処理」にある。戦闘前の密約によって、ミール・ジャーファルは新しいベンガル太守になった。新太守は、東インド会社に有利な条約を結び、クライブに恩賞として所領を与え、そこからの税収はクライブのものとなった。クライブは「領主」になってしまったのだ。その後、ベンガルでの反対勢力と闘うたびに東インド会社の軍事力を必要とした太守は、次々に東インド会社に有利な条約を結ばされ、自分の軍隊も放棄して、東インド会社の兵士の俸給をベンガルの税収から支払うようになり、ついに会社そのものがベンガルの「領主」になってしまった。東インド会社は、恩賞として領地を得たのである。

ここには、両者の文化の違いがあったと言える。インドでは、宗教の違いや現地人か外国人かに拘らず、恩賞として自領の税収の権利を与えることが伝統的にあった。領地ではなく、人を支配することが「王権」だったことによる。「主権国家」という考え方はなかった。太守は地域の慣習に従っただけでも、東インド会社の後ろに控える本国では、そうは考えない。会社に領土の経営を任せるということは、イギリスという主権国家に領土を与えることに等しかった。

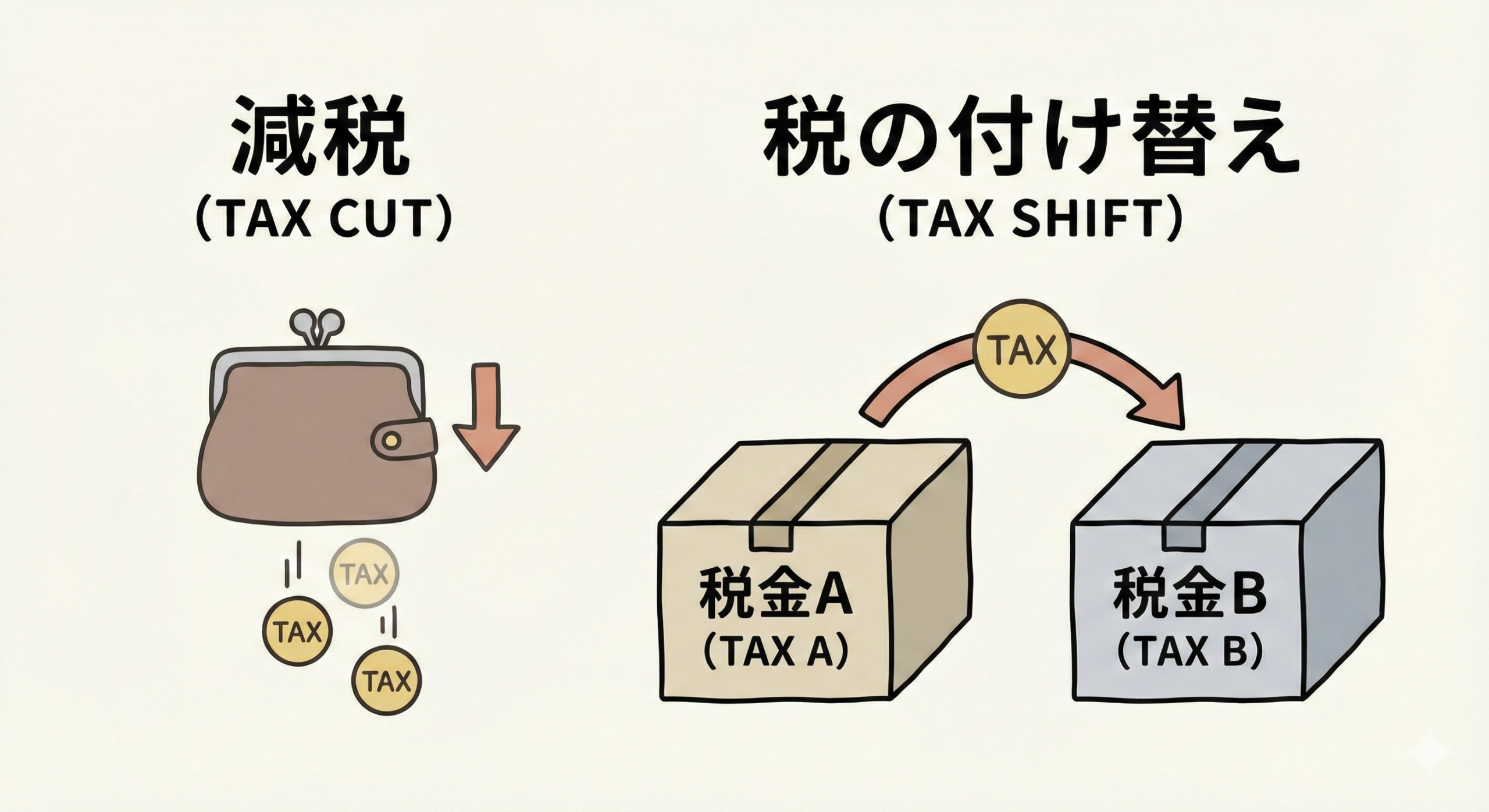

この頃、イギリス本国で大きな変化が起こっていた。ワットの蒸気機関の発明と、これを利用した綿織物工業生産が本格化したのである。大量に生産される綿布の販路が必要になった。インドには綿布の需要はあるが、もともと地場産業なのだから国内生産で賄える。そのインドに売りつけるために、イギリス本国は「関税」を操作して、ついに綿布の流れを逆転させた。関税は、単に国家収入という目的の手段ではなく、自国産業の保護や振興政策、更には外交手段としての「武器」になるものである。WTO(1955)などない時代の関税は強国に有利で、明治政府が幕末の不平等条約を撤廃するのに日露戦争後までかかった。(資本の国際移動を容認する新自由主義経済は、国家の「武器」を奪うことでグローバル企業が国家を支配する世界を認めることでもある。)

主要産業の綿織物工業を支えていたベンガル地方の職人たちは、イギリス産綿布の流入で失業した。イギリスは、関税操作で作り出した逆流状態を固定させるために、インドの綿織物産業を壊滅させた。職工たちの手を切り落とし目玉をくり抜くという残酷な仕打ちまでして徹底的に破壊したため、インド経済は大打撃を受け、白骨の山が築かれたという。こうして、インドの綿織物産業は強制的に終了させられた。綿布の輸出国であった時代は終わり、原料の綿花の輸出国として、インドはイギリスに従属したのである。人類の「輝かしい」産業革命の歴史の裏側で起こったことである。

既に、領主としてこの地方を経営していたのは東インド会社であった。徴税と統治は表裏の関係にある。主要産業が消滅し大飢饉も重なって、東インド会社は、貧困に陥った土地から安定した税を徴収することが困難になっていた。しかし、実情を知らない本国の株主たちは、領主となった会社は大きな収益を上げるはずだと期待していた。東インド会社の株は投機の対象になって値上がりした。アクティビストの投資家たちは配当金の増額を要求し、会社はその支払いに苦慮するようになる。その他にも複合的な問題が重なり、イングランド銀行からの借り入れが膨らんだ東インド会社の財政状況は急速に悪化した。イギリス政府の債権者でもあった東インド会社の財政危機を救うために、イギリス政府が制定したのがアメリカ植民地に対する「茶条例」である。

綿布を本国で生産するようになってから、東インド会社の業務は中国産の茶の買い付けが主流になっていた。イギリスだけでなくアメリカの植民地でも茶の需要が増え、中国で買い付けた茶を本国経由でアメリカに運んでいたのである。茶は、東インド会社の独占になっていたため、本国が押し付けた「茶条例」による課税は植民地の人々を怒らせた。怒りはボストン茶会事件を引き起こした。これが、アメリカ独立の序章となる。

アダム・スミスは『国富論』(1776)で、自由貿易の立場から独占企業としての東インド会社の非合理性についてページを割いている。「東インド会社がインドを抑圧しているのは主に無知のためであり、また商人らしい偏見の浅ましさのためである。だが、従業員の真の利益はインドの利益とはまったく一致しない。だから完全な情報を得ても、抑圧をやめるとは限らない。」というように、全体のトーンはかなり批判的である。そして、「東インド会社のような独占企業はあらゆる面で有害であり、それが設立された国に多かれ少なかれ不利益をもたらし、その支配を受けるようになった国民には、破壊的な打撃を与えるのである」と、自国の経済だけでなく、被支配地域で引き起こす問題も指摘している。

さて、綿織物工業が消滅した「木綿以後」のインドは、その後どうなったか。綿花の産地であったベンガルは、芥子の産地に変わったのである。高級綿織物産業が壊滅し、アメリカ南部での黒人奴隷の労働力によるプランテーションが本国への綿花の供給を担うようになって、ベンガル地方では産業を失った。(アメリカの綿花栽培については『日記』9を参照) この地で新たな「課税対象」を探していた東インド会社は、芥子の認可栽培と芥子から取れるアヘンの専売を開始した。アヘン栽培はそれ以前から行われていて、中国をはじめアジアの諸地域に多少は輸出されていた。広東で茶の取引をしていた東インド会社は、中国でのアヘンの需要に目を付けたのである。

中国茶を買い付けていたイギリスは、人気商品の茶の購入で生じる莫大な銀の流出に頭を悩ませていた。中国に売る交換品がなかったため、銀で購入する以外なかったのである。インドで採った手段、即ち「関税操作」によってイギリス製綿布の販路を作り出すようなわけにはいかなかった。中国も自国で生産できる綿布を必要としなかっただけでなく、市場を掌握していた中国商人たちが、イギリスからの商品の購入を強く拒んだのである。「中国には何でもある」「自分たちに欲しいものはない」「イギリスが欲しいというから、茶を売ってやるのだ」という態度を崩さなかった。

東インド会社は、銀の流出を防ぐために広東にアヘンを持ち込んだ。これは、実に上手い方法だった。第一に、インドでアヘンを生産することで土地からの税収が増えた。次に、アヘンを中国に売りつけることで、茶の購入代金が相殺された。更に、その茶を独占的にアメリカに輸出することで、代金と税収が得られた。イギリスは、インドからの綿布の輸入と中国からの茶の輸入という2つの「主要輸入品の赤字」に対して、それぞれ工業製品の綿布と植民地産のアヘンという、対抗する「輸出商品」を確保して、莫大な出費を解決したのである。自国の財政負担なしで儲けだけを懐に収めるという構図は、本国とインドと中国を結ぶ「三角貿易」で完成した。中国へのアヘンの輸出が始まってから、イギリスの茶の輸入量は飛躍的に伸びた。

悪名高いアヘン戦争(1840~42)は、アヘン根絶のために総督として派遣された林則徐がアヘンを没収したことが発端だった。戦争については割愛するが、敗北した中国は、南京条約で賠償金の支払い、香港島の割譲、上海などの5都市でのイギリス人の居住と開港の要求を呑まされた。アヘンの輸出は単に中国とイギリスの間の問題ではなく、インドの植民地なしでは成り立たなかった。

よく見落とされるのは、戦争終結でアヘン問題が解決されたわけではなく、アヘン戦争やアロー号戦争以後も、アヘンの中国への輸出は依然として続いていたことである。戦勝国のイギリスはアヘン取引を増加させた。東インド会社の独占が終了し自由貿易の時代になってからは、アヘンの取引が合法化され、主にジャーディン・マセソン商会がアヘンを運んだ。アヘンの輸出量のピークは1880年代である。アヘンは東南アジア一帯でもイギリス本国でも多少は取引されていて、勿論、その有害性は各国の懸案になっていた。シャーロック・ホームズの物語にもアヘン屈が出て来る。アヘン取引が完全に終了するのは、第一次世界大戦終了後であった。

ジャーディン・マセソン商会のアヘン取引が絶頂期のころに開国した日本が、何故、アヘンの厄難から無事であったのかということについて、加藤祐三はいくつかの理由を挙げている。日本に伝わっていた魏源の『海国図志』を通して、幕末の志士たちがアヘンに対する危機意識を強めていたこと、そして、日本がアメリカによって開国したことである。

『日記』21で扱ったように、当時、イギリスはクリミア戦争で手一杯になっていた。イギリスが、日本にインドや中国ほどの大きな経済的価値を見出していなかったこともあるだろう。日米修好通商条約(1858)の準備交渉で、アメリカ総領事のハリスとの間のアヘンに関する議論が残されている。ハリスは、アメリカはアヘン問題を重要視していると述べて、アメリカとの条約にアヘン禁止の原則を立てれば、他国、とくにイギリスがこれを削除できなくなると提案したという。日本のためというよりも、イギリスの介入を退ける目的があったと思われる。

実際に締結された条約にはアヘン輸入量の制限項目がある。更に、1886年にはアヘンの量を問わず取引は全面的に禁止された。日米修好通商条約が締結された1858年は、中国へのアヘン輸出が「合法化」された年である。アメリカとの最初の条約がなければ、列強の強要を阻止できなかった可能性がある。『日記』26の工部大学校設立の話のなかでも述べたが、江戸幕府も明治新政府も、列強の脅威が高まる中で日本の独立を真剣に考えていた。当時の幕府が、長い鎖国期間にも拘らずこれだけの世界的視野を持ち、強力な軍事力を備えていなくとも危機に対して確固たる意志と覚悟を持って交渉したことは、現在の日本から見ると驚きである。いまの日本の緊張感の欠如を嫌でも思い知らされる。

イギリスは、内政では良識ある保守的な立憲君主制と議会政治を確立して近代日本の手本となったが、国外、特にアジアやアフリカで行っていたことは実に身勝手で残酷であった。国内の不都合は、植民地や貿易相手国に押し付けて解決しようとした。インドも中国も植民地時代のアメリカも被害者である。堀田善衛がインドで見たイギリスへの強い反感は、いまのモディ政権の西欧との距離感に引き継がれている。強欲なアヘン売買で国を蹂躙された中国が密かに復讐の念を募らせていたことが、いまの西洋文化への憎悪の根源にある。国際関係を見るとき、現時点での直接的な課題の奥にある歴史的背景を見落とすことはできない。蹂躙された国民の怨念は、簡単には晴れない。原爆を落とされても敵に従順な日本が世界の標準だと思ってはいけない。

『インドで考えたこと』堀田善衛著 /岩波新書 1957

『茶の世界史』角山栄著 /中公新書 1980

『イギリスとアジア』加藤祐三著 /岩波新書 1980

『東インド会社』浅田實著 /講談社現代新書 1989

『インド洋を翔けた人類史』サンジーブ・サンヤル著 中西仁美訳/芙蓉書房出版 2024

『東インド会社とアジアの海』羽田正著 /講談社 興亡の世界史 2007

『一冊でわかるインド史』水島司著 /河出書房新社 2021

『国富論』アダム・スミス著 山岡洋一訳/日本経済新聞出版社 /2007

『10万年の世界経済史』グレゴリー・クラーク著 久保恵美子訳 /日経BP社2009

好評発売中の『表現者クライテリオン2024年7月号 [特集]自民党は保守政党なのか?』。

本書のご購入はこちらから!

よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!

「文芸批評家 浜崎洋介先生」による特別講義の詳細が決まりました。以下の情報をご確認いただき、下記フォームから事前の申し込みをお願いいたします。

〇日時 7月27日(土) 15:00~18:30(90分2コマ、前半「講義」後半「テキスト読解」、途中、休憩と質疑応答あり)

〇定員 30名

〇場所 松本市駅前会館 中会議室(第1)

〒390-0815 長野県松本市深志2丁目3番21号

電話 0263-33-2966

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/3/5648.html

〇内容 「教育論」

〇講義参加費 5000円

〇懇親会 19:00~22:00

松本の郷土料理と3時間飲み放題付(8000円、受付払い)

※懇親会参加希望の場合、申込みフォームにてチェックをお願いします。

〇参加申込み

下記のフォームからお申込み下さい。

https://form.os7.biz/f/2132c689/

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2026.01.29

2018.09.06

2018.03.02