今回は、『表現者クライテリオン』のバックナンバーを二編に分けて公開いたします。

公開するのは、仁平千香子先生の新連載「移動の文学」(第一回目)です。

『表現者クライテリオン』では、毎号、様々な連載を掲載しています。

ご興味ありましたら、ぜひ最新号とあわせて、本誌を手に取ってみてください。

以下内容です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

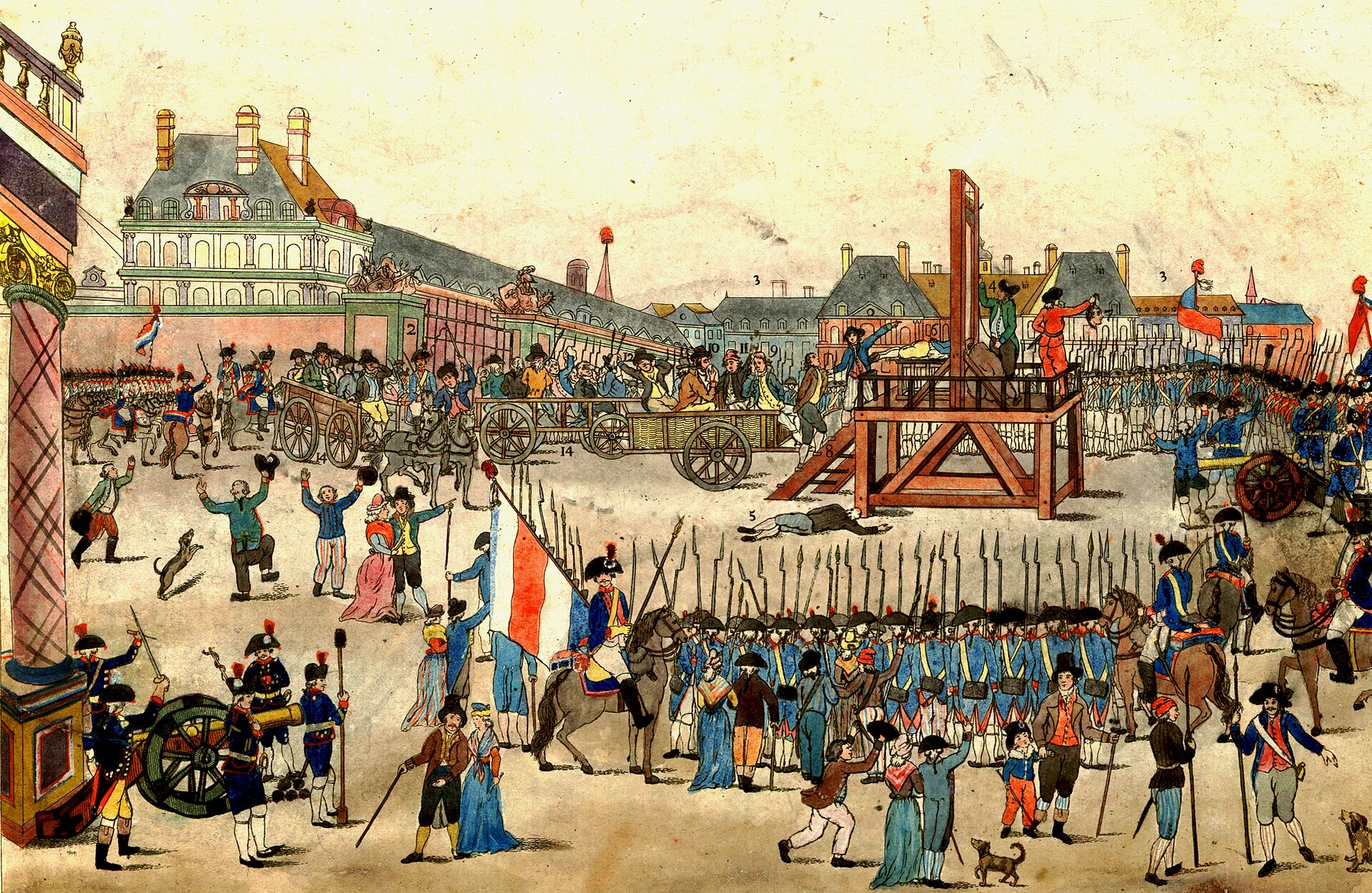

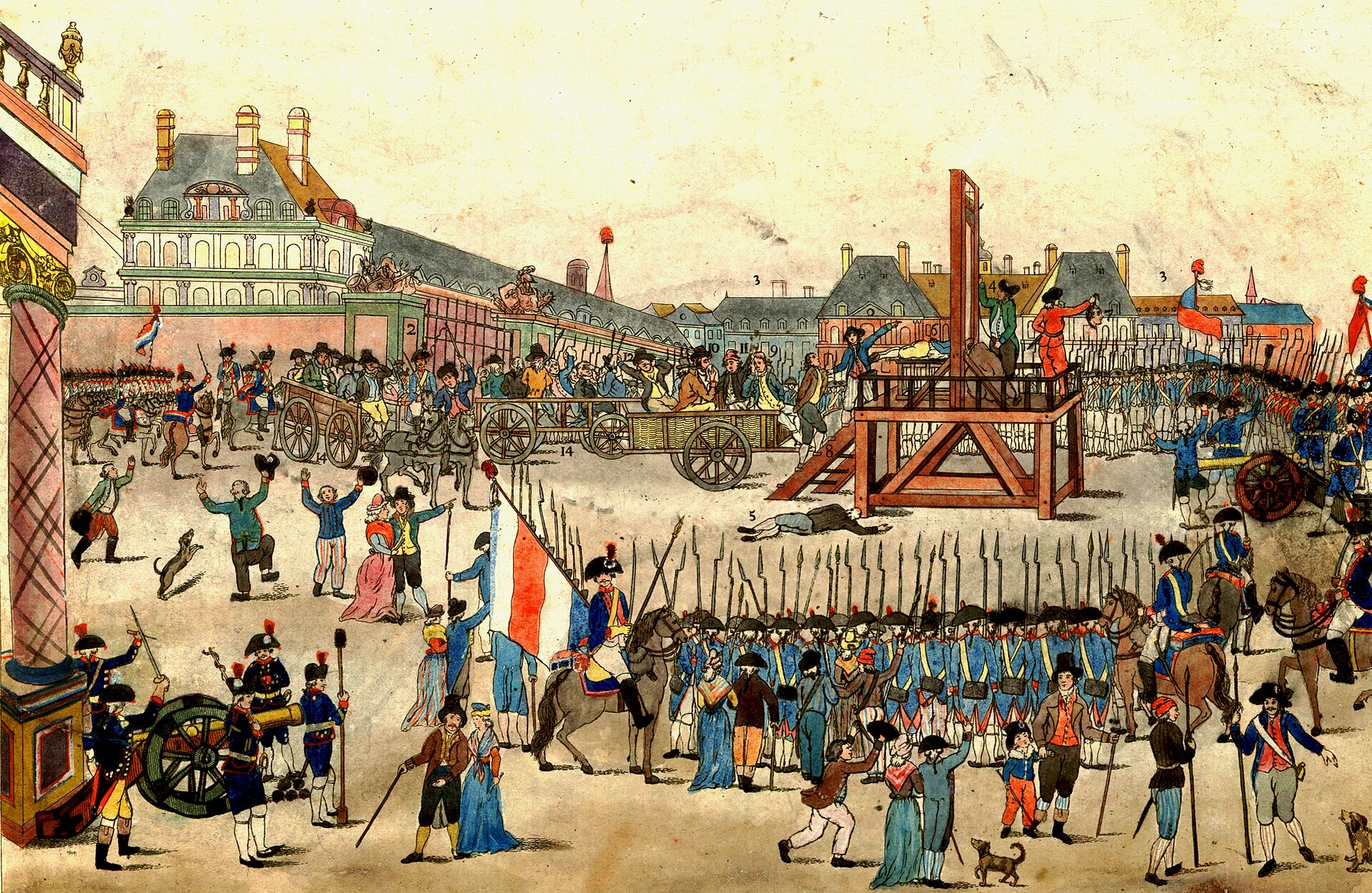

移動の自由は、富や権利の象徴であり、成功への通過点という望ましいものとして考えられてきた。

明治期以降渡航した多くの日本人移民も、より良い未来を信じて日本を去った。しかし描いた未来を実現したものは少なかった。

問題は金銭に限らない。祖国を離れる行為が生じた副作用は、移民本人に限らずその次世代をも巻き込んだ。

人やモノの移動手段を発展させたグローバル化は、移動をある種のファッションとして作り変えてきた。いまや(コロナ以前の話だが)海外旅行は日常の出来事の一つとなり、親しんだ土地を離れて定住する選択もそれほど珍しいものではなくなった。

限られた共同体への帰属を拒む「エニウェア族」になることはエリートの通過点ともなっている。

一方で、内戦や迫害、貧困などの理由から、危険を顧みず移動する人々も増え続けている。同時に大量の移民が向かった先では、それまでの均衡が揺さぶられ、地元民の生活のあらゆる側面にその影響が出ている。

コロナ禍で、私たちはいかにこれまで移動に飾られる日常を送ってきたのかを知らされた。そしてその移動の容易さがウイルスの感染を助長した一方で、観光業をはじめとする移動に支えられた経済システムがいかに脆弱かを証明した。

今こそ移動に励んできた私たちについて、グローバル化を手放しで歓迎してきた私たちについて、振り返ってみる時だろう。

その試みのために「移動の文学」を読んでみたい。「移民」という括りではある種の制限が発生するため、「移動」という語を選んだ。

第一回目は日系アメリカ人作家ジョン・オカダの『ノーノー・ボーイ』を読んでみる。

米国生まれのジョン・オカダは一九四二年、十九の歳に、大学を中断させられ、他の十二万人の日本人・日系人と共に収容所へ送られた。その後、「忠誠審査」で大日本帝国と戦う意志を示し、軍に入る。

戦後、一九五七年に米国で発表した小説『ノーノー・ボーイ』で、オカダは主人公のイチローに自身とは逆の選択をさせる。

つまり、「忠誠審査」で米軍への従軍にも、合衆国への忠誠及び日本の天皇への不忠誠にも「ノー」「ノー」と答えさせ、「ノーノー・ボーイ」として刑務所に送るのだ。

小説はイチローが「ノーノー・ボーイ」として、屈辱的な刑務所生活を終え、シアトルの両親の家に向かうところから始まる。慣れ親しんだはずの町に着いて早々、イチローは「自分は、なんの権利もない世界へ入り込んだ闖入者」と感じる。

日系人が収容所から戻ったあともシアトルの町は、日系人、とりわけ「ノーノー・ボーイ」への差別と憎悪に満ちている。道端の「黒人たち」には「トーキョーに帰れ」と悪態をつかれ、従軍した日系人には「バカ野郎のくそったれ」と罵られる。

「忠誠審査」は収容所内での日系人を分断し、「ノーノー・ボーイ」は同じ日系人からも「ジャップ」と呼ばれ差別の対象となったのである。

帰宅後もイチローに安らげる場所はない。父親は息子にかける言葉がなく、軍隊への入隊を予定している弟は兄への嫌悪感を隠さない。

一番の問題は母親だ。イチローの「ノーノー・ボーイ」となった選択を、「日本人」として当然の行いであるとしその苦労を顧みない。

母親は日本の敗戦をアメリカの宣伝工作として信じず、ある種の狂気を持った人物として描かれる。

敗戦という事実を拒み続ける母親は、徐々に精神の安定を失い、最後には自死を選ぶ。

イチローは日本人であることがどういうことかわからない。日本人の両親から生まれ、アメリカで教育を受けてきたイチローは、自分を日本人ともアメリカ人とも思えず、「半分」だと形容する。

この居心地の悪さは、アメリカに長く住んでもなお日本人として生きようとする両親たちとの関係によってさらに複雑さを増した。イチローは言う。

アメリカに生まれて、意識することもなくアメリカを日増しに愛するようになっても、顔は白くなくて、両親がアメリカを攻撃した日本という国の日本人ならば、アメリカ人としては恐ろしく不完全なのだと突然思い知らされたのは、並大抵のことじゃなかった

想像だけの「祖国」は「事実上ないに等しいものだった」とイチローは言う。

それでも投獄覚悟で二世たちに「ノー」と答えさせたものは、日本への忠誠心というより、家族との関係や、アメリカ国民として不当な扱いを強要されたことに対する政府への抗議だった。

イチローの場合、母親の存在が大きかった。息子を日本人として育てるという母親の執着心は、呪いのようなものだった。イチローは言う。

「戦争が起きてアメリカのために日本と戦えと言われたとき、おれはあなた(母)と戦えるほど強くはなかった。」

つまりイチローにとっての問題は、日米の争い以上に、自分と母親の問題だったのだ。

イチローは常に「心から自分が日本人か、でなければアメリカ人ならよかったのに」と考える。このような生きづらさは、アメリカに生まれ育った二世に共通するものだったであろう。

収容所での忠誠検査は、国防を理由に「お前は何者か」という答えられない問いを二世に突きつけ、アメリカ人として保証された(実際はそうではなかったが)将来か、日本人としての家族との絆か、どちらか一方を選択させ、一方を諦めさせた。

この経験は多くの二世に、そしてその家族に傷を残す。

アメリカ人にも日本人にもなれない不完全さを、イチローは「計算尺」で補おうとする。大学の工学部に通うイチローは、計算尺を携帯する居心地の良さを感じていた。

この計算尺がもたらす安心感は象徴的である。モノとモノの距離を測る計算尺は、自分と社会の適切な距離を示すものさしでもあった。自分が何者か答えられないかわりに、そのものさしが「クライテリオン」(価値基準)を示し、自分の居場所を確保してくれていたのだ。

しかし計算尺は強制収容によって奪われた。

計算尺はどこにあったんだ。イチローは自問した。

おれが一番必要としていたとき、精密でわくわくするような発見をもたらしてくれる道具はどこにあったんだ。おれがそれを心に描きこの手で感じていたなら、もしかしたら正しい決断をしていたかもしれない。(中略)

そのことのためならおれは軍隊にも行って、銃を撃ち人を殺しただろう、とどまることなく撃ち殺しただろう。なぜなら精巧に作られた白い剣を傍にさげた学生だったとき、おれは幸せだったからだ。

計算尺は白人社会で生き延びるための「白い剣」だった。工学部学生としてのエリート意識はイチローの不安定さを支えていたのだろう。

しかし「敵性外国人」として日系人が令状なしに収容所に送られた時、イチローはその「白い剣」を失い、それまでのアメリカ人としての過去を否定された。またしても自分が何者か答えられなくなった。…(続く)

〈参照〉

オカダ、ジョン『ノーノー・ボーイ』川井龍介訳、旬報社 二〇一六年

続きは近日公開の第二編で!または、『表現者クライテリオン』2020年11月号にて。

最新号(2021年7月号)も現在発売中です。

本誌はその他、人と社会のあらゆる問題を様々なテーマに沿ってお届け。毎回読み応え抜群です!

気になった方はぜひ以下から本誌を購入してみてください!

『表現者クライテリオン』2021年7月号

「孫子のための「財政論」 中央銀行の政治学」

https://the-criterion.jp/backnumber/97_202107/

メールマガジンではいち早く記事更新やイベント情報をお届け!

無料で購読できます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【お知らせ】

『月刊表現者』始動!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。

https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/

雑誌『表現者クライテリオン』の定期購読はこちらから。

https://the-criterion.jp/subscription/

Twitter公式アカウントはこちらです。フォローお願いします。

https://twitter.com/h_criterion

その他『表現者クライテリオン』関連の情報は、下記サイトにて。

https://the-criterion.jp

ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)

info@the-criterion.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.20

NEW

2026.02.19

NEW

2026.02.18

NEW

2026.02.16

NEW

.png)

2026.02.16

NEW

2026.02.16

2026.02.19

2026.02.16

2026.02.16

2026.02.20

2026.02.11

.png)

2026.02.16

2025.06.24

2026.02.13

2026.02.16

2026.02.12