和辻哲郎の『日本倫理思想史』をはじめとして、「日本思想」と銘打たれた著作は数多くあるが、「日本哲学」を冠したものは殆ど存在しない。そのような現状において、『日本哲学入門』と題された本著は、「日本における哲学とは何か」という根本的な疑問から出発する。

明治初期に「哲学」という語が西周によって翻訳されたのは有名な話だが、儒学の影響が色濃くあったことから、当初に有力とされた訳語は「理学」であった。

著者によれば、儒学と哲学の根本的な違いとは、儒学は孔子や孟子の教えのなかに「真理」を設定し、それを受け継ぐことを求め、哲学は批判と検証を積み重ねることにより「真理」に至ることができると考える点にあるという。そして、西周は儒学と哲学が根本的に異なることを際立たせるため、「哲学」という訳語を生み出したのだという。

だが、たとえば中江兆民は、「哲学」という訳語が定着しても、「理学」という訳語を使い続けた。そこには、東洋(儒学)と西洋(哲学)という二分法ではなく、これらの共通する普遍性に目を向ける視点があったのだと著者は指摘する。

次に、このような西洋の哲学に正面から向き合うことで、思索を深めた哲学者として、西田幾多郎が取り上げられる。『善の研究』で有名な西田だが、西田のいう「純粋経験」はベルクソンの「直観」を巡る思想とも通底しており、まさに西洋の哲学と対峙して自身の思考を練り上げていった成果だと言えるだろう。

このような西洋と日本の狭間で格闘を続けた西田のもとには、田辺元や三木清などが集まり、京都学派と言われる知的ネットワークが形成された。そして、彼らはドイツやフランスに留学をして、当時の最先端だったフッサール、ハイデガー、リッケルトなどの西洋の哲学の影響を受けながらも、各人がオリジナルな思考を作り上げていった。

そして、本書では、西田や京都学派だけでなく、九鬼周造、木村敏、井筒俊彦、丸山圭三郎など多岐に渡る知識人達の議論が「経験」、「言葉」、「身体」などのカテゴリーに分けられて記述される。

著者は、日本の多くの哲学者の根底には、対象を固定化して分割することで、本当に物事が明らかになるのか、物事は生成変化しており、動的に捉えることが必要なのではないかと考えるところに特徴があるという。

評者としても、この主張には大いに肯首するところである。グローバル化の進展が喧しく叫ばれる現在において、その根幹にある西洋的思考の問題や限界が徐々に指摘されているが、そのなかでも、「日本の哲学はどのような意義や特徴をもつのか」という問いに真摯に答えようとする本著は稀有なものであり、一読の価値があると言えるだろう。

〈編集部より〉

本書の詳細はこちらからご覧いただけます。

最新号『表現者クライテリオン2024年5月号』好評発売中!!

特集タイトルは

です。

今、日本の各領域において激しく進行している「腐敗」とそれに対する国民の「不信」の構造を明らかにすることを通して、その「腐敗」を乗り越えるため方途を探る特集となっております。

ぜひお読みください!!

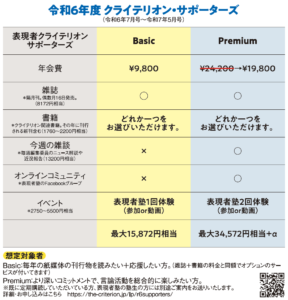

クライテリオン・サポーターズでお得に年間購読していただけます。

<お知らせ>

雑誌と書籍の年間購読を通じて、『表現者クライテリオン』をご支援ください!

https://the-criterion.jp/lp/r6supporters/

表現者塾は毎回ゲストの講師より幅広いテーマのご講義をいただき、浜崎洋介先生が司会、対談役を務める会員制セミナーです。

様々なテーマについての議論を通して、より深く私たちの「クライテリオン(基準)」探ります。

過去回についてもアーカイブからご覧いただけます。

◯毎月第2土曜日 17時から約2時間の講義

◯場所:新宿駅から徒歩圏内

◯期間:2024年4月〜3月

◯毎回先生方を囲んでの懇親会あり

◯ライブ配信、アーカイブ視聴あり

詳しいご案内、お申し込みはこちらから↓↓

https://the-criterion.jp/lp/2024seminar/

執筆者 :

NEW

2026.02.12

NEW

2026.02.11

NEW

2026.02.09

NEW

2026.02.07

NEW

2026.02.06

2026.02.05

2026.02.09

2026.02.06

2026.02.07

2026.02.05

2026.02.11

2024.08.11

2026.01.20

2026.02.12

2026.01.18

2018.09.06