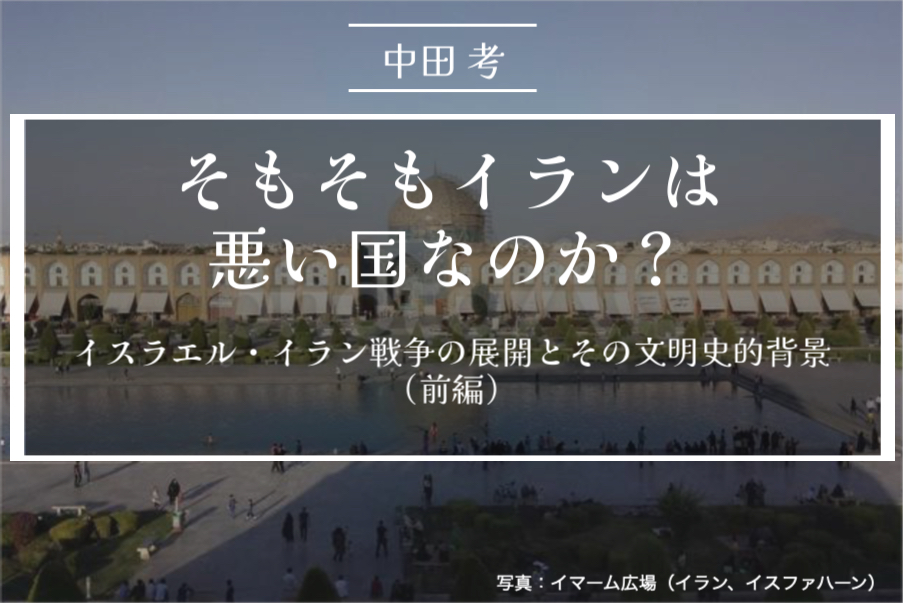

前回の前編では現在進行形のイスラエル・イラン戦争の直接のアクターがイスラエル国とイランイスラーム共和国であり、直接の原因がイランイスラーム革命であることを明らかにした上で、この戦争の意味を理解し今後の成り行きを見通す上で最低限知っておくべき文明史的背景を概説しました。

中編、後編では今後の見通しを述べますが、その前に現時点(2025年6月末)での戦争の状況を整理しておきましょう。

まず完全に制空権を握ったイスラエルはイラン全土の軍事拠点、石油施設、各開発施設などを殆ど抵抗を受けずに攻撃し軍や革命防衛隊の要人多数を殺害しています。イランは報復としてイスラエルのハイファやテルアビブなどへのミサイル攻撃を行っており、防空網の突破に一部成功していますが、成果は極めて限定的であり、軍事的にはイスラエルが圧倒的に優勢で、イランにはほとんど打つ手がない状態でした。

戦局を大きく変えたのは6月21日のアメリカ空軍による空爆です。本稿の前編でも触れた通り、イランの反イスラエル外交はもともと反米外交の「付録」のようなものでした。イスラエル・イラン戦争の影の主役はアメリカ、あるいは「トランプ大統領のアメリカ」でしたが、今やイスラエル・イラン戦争は名実ともにイスラエル/アメリカ・イラン戦争に変質しました。

とはいえ、イスラエル/アメリカ連合のイランに対する戦争であるとはいえ、イスラエルとアメリカは同床異夢である、あるいはネタニヤフとトランプの思惑は異なっています。一言に纏めるならネタニヤフの狙いはイラン・イスラーム共和国の打倒とパフレヴィー朝のような親イスラエル国家の樹立ですが、トランプの目標はイランを屈服させ第一期トランプ政権のアブラハム合意体制にイランを組み込み、(拡大)中東の全ての国家をアメリカの属国化することで中東に平和をもたらした者として歴史に名を刻むことであり(ノーベル平和賞も取れればなお吉)、イランの体制崩壊は第一選択ではない、ということです。

そこで本稿はこの前提の上で、議論を進めていきましょう。

前項でイスラエル・イラン戦争がイスラエル/アメリカ・イラン戦争になった、と書きましたが、ではイエメン(フーシー派)、レバノン(ヒズブッラー)、ハマス(パレスチナ)などいわゆる「抵抗の枢軸」は戦争のアクターではないのでしょうか。

結論から言うと、「抵抗の枢軸」は国際政治学的には「非国家主体」であり、本稿で言う「主要なアクター」ではありません。また実質的にも、これらの非国家主体はイスラエル・イラン戦争の勃発(6月13日)以前から散発的にイスラエルと戦っていたのであり、実質的にイスラエル・イラン戦争勃発後に新たな戦争を始めた、とは言えません。

イスラエル・イラン戦争は、大局的には2023年10月に始まったガザ戦争によるハマスの弱体化、2024年9月27日にイスラエルによるナスルッラー議長の爆殺に始まるその後継者を含むヒズブッラーの幹部たちの殺害と武装解除とレバノン国軍への編入などのヒズブッラーの無力化、2024年末の米大統領選挙におけるトランプの勝利、シリアのアサド政権崩壊などの延長にありますが、もはや現時点では「抵抗の枢軸」は軍事的にも政治的にも無視して構いません。

重要なのは、一方はグローバルサウス、上海協力機構の中核、他方はアメリカを盟主とするNATO、G7の加盟国と立ち位置は正反対ながら共に核兵器と国連常任理事会での拒否権を持つ大国中露と英仏の動きです。中露はイスラエルのイラン攻撃を国際法違反と非難していますが口先だけであり武器援助を含めてイランの支援を行っていません。2025年1月に戦略的パートナーシップを締結したロシアさえウクライナでの消耗戦によってイスラエル/アメリカと正面からことを構える余力がないため支援できない状況です。一方英仏はG7の2025年6月16日のカナダ・サミットでの共同声明でイランを中東における主な不安定要素かつテロの源泉と明記し、イスラエルへの武器援助も禁じず、非核化を強く要求しています 。サミットでの「それ(イスラエルのイラン攻撃)はイスラエルが私たち全員のためにやっている汚れ仕事だ」とのフリードリッヒ・メルツ独首相の言葉こそがG7の本音です。

政治における発言は全てポジショントークです。従来はそうではないように振る舞うことが戦略的に有利と思われていました。しかしポスト・トゥルースの時代にはもはやそうではありません。特にイランとアメリカの間ではそうで、全てはディールであり、条件闘争です。トランプのアメリカ(これからはMAGA(Make America great again)アメリカと呼びましょう)の目標はイランを屈服させ第一期トランプ政権のアブラハム合意体制にイランを組み込むことであることは、既に述べました。イランの目標は端的に国体である「法学者の統治」体制の護持です。

トランプはG7サミットから帰国後6月17日にSNSでハメネイ師の殺害をほのめかして無条件降伏を迫ったと報じられています(6月18日付『朝日新聞』『BBC』等)。そして19日にホワイトハウスのレビット報道官が記者会見でトランプがイランの地下核施設への攻撃を検討しており、ウラン濃縮を一切認めない米側の要求を無条件でのむようにと迫りました。トランプはこの時点ではイラン攻撃の可否判断のタイミングは2週間以内と述べていましたが、期限以前の22日にイランを攻撃し、すばらしい軍事的成功を収めたと自画自賛しました。

筆者は18日の時点でツイッター(現X)のアカウント(中田考@HASSANKONAKATA)で、トランプがハメネイに無条件降伏を迫った、との朝日新聞の記事に対して《「ポツダム宣言」に比べれば国体護持の保証があり全面武装解除も求めておらず受け入れ可。前最高指導者故ホメイニ師が8年続いたイラン・イラク戦争を1988年にアメリカ軍の直接介入により戦闘になったのをきっかけに「毒を飲むより辛い」と言って和平を認めた先例が参考になる》《癌で余命いくばくもないハメネイ師が暗殺を恐れることはなく殉教モードに入った革命防衛隊の精鋭達高位ウラマーは日本人のように感情的な玉砕など絶対にしないのでしぶとく生き残りの道を探る。これからがディール、周辺国を巻き込み秘密交渉が活発化する》とツイートしています。 事態は筆者の予測通りに進展していますが、秘密交渉については様々なアクターによる認知/情報戦の虚々実々のポジショントークに振り回されてはかえって問題の核心を見誤ることになります。そこで以下では上記の筆者のツイートのポイントを解説していきます。

日本では長らく「ポツダム宣言=無条件降伏」のイメージが定着しています。そこでまずポツダム宣言を手掛かりに、無条件降伏の意味を明らかにしましょう。ポツダム宣言は国際法的にはポツダム宣言に明記された条件の無条件受諾要求であり、降伏の条件を細かく定めた文書というべきものです。[1]ポツダム宣言の降伏の条件は(1)日本国領土の占領、(2)日本国軍隊の完全な武装解除、(3)戦争犯罪者の厳重な処罰、(4)主権者である日本国民による民主的手続きによる平和主義政府の樹立、といった内容でした。

これらの条件は形を変えて、国連の認可の下でアメリカが主導した2001年のアフガニスタン侵攻、2003年のイラク侵攻でも踏襲されています。無条件降伏の最後通牒の受諾を拒んだアフガニスタン(第一次タリバン政権)とイラク(サッダーム・フセイン政権)は実質的にアメリカに占領され、政権は打倒されアメリカの傀儡政権が樹立されて国軍は武装解除され戦争犯罪者が厳罰に処されました(タリバン政権の幹部の多くは地下に潜伏し2021年にアメリカ軍を追い出し復権しました)。

日本の場合は宣言受諾にあたって最大の問題になったのが国体の護持でした。つまり昭和天皇を戦犯として裁かず、天皇制を存続させることでした。ポツダム宣言受諾にあたって日本政府は国体護持の確約を取り付けようとしましたが結局アメリカの言質を取ることが出来ないままにポツダム宣言を受諾し「無条件降伏」することを強いられました。しかしその後で条件交渉で巧妙なディールを行った結果、新たに始まった冷戦により日本をアジアにおける反共の要に据えようとのアメリカの思惑もあって、昭和天皇は戦犯として裁かれなかったばかりか退位もせず、象徴天皇制という玉虫色の存在として、元首として転生し、在位のままで天寿を全うしたことは読者諸賢の知るところです。

日本のポツダム宣言受諾を発表するトルーマン

ポツダム宣言をひとつの比較基準として参照することにより、6月19日にトランプが行った「無条件降伏」要求の国際法的および国際政治的性格が浮き彫りになります。

既に第二次トランプ政権の誕生で国際政治のゲームのルールが一変したと筆者は理解しています。したがってそもそもSNSでの呼びかけが法的効力を持つのか、といった議論はスルーして、トランプのディールの核心を抽出します。トランプが「無条件に」認めないのはイランの核兵器保有、より正確に言うなら核兵器保有を米の軍事力で即座に確実に排除できない段階まで核開発、隠蔽能力が高まることであって、それ以上でもそれ以下でもありません。それ以外は、「革命の枢軸」結成のような反米外交であれ、革命防衛隊の対外情宣諜報活動であれ、国軍の通常兵器の開発であれ、内政上の反政府活動への人権侵害であれ、「法学者の統治」の神政政治体制であれ、禁止することは無条件の受諾要求の「条件」に含まれていません。国土占領、体制変革、軍の解体、民主化要求のような内政干渉は一切含まれていないのです。

「最高指導者ハメネイ師をいつでも暗殺可能である」とする恫喝的発言や、アメリカの庇護下にあるパフレヴィー朝最後の皇帝の王子アリー・レザーにイスラーム共和国打倒の言辞を繰り返させる行為は、いずれも対イラン交渉における一種の交渉カードとして用いられているに過ぎません。

トランプの無条件降伏要求が、ポツダム宣言やアフガニスタン、イラクにおける体制変革、国土占領、軍解体を招いた最後通告に比べて、報道のミスリーディングな煽り文句とは裏腹に極めて穏健で受け入れ可能な条件であることが分かります。しかもハメネイ師が、核兵器のような大量破壊兵器はイスラーム法に反して禁じられているとのファトワー(イスラーム教義解答)を発しており、イランは核兵器を開発する意思はないと明言していることを考え合わせれば猶更です。

トランプの目標はアブラハム合意体制にイランを組み込んで、中東に平和をもたらした者としての自らの評判を高めることです。そして制空権を奪われ核施設、軍事施設だけでなく、文民と軍民とを問わず政権指導部を狙ったイスラエルの軍事攻撃に対してもなすがままで手詰まりのイランにとっての目標は「法学者の統治」体制という「国体護持」以外にはありません。

ですからアメリカの参戦はアメリカとイランの双方にとって、イラン戦争だけではなくガザ戦争以来イスラエルが引き起こした中東の混乱と混迷、危険を収拾し、和平に変える好機に他ならないのです。

アメリカの介入がイラン・イスラエル戦争の泥沼化を招く、といった論調が一部のメディアに見られましたが全くの見当違いで、逆に和平への道であり、それはイランを恫喝で屈服させる、というようなものではありません。分かりやすいイラク・イラン戦争の先例をあげてまず説明しましょう。

1979年イランにイラン・イスラーム共和国が樹立されると、1980年9月、国内のシーア派系住民やクルド人などの反体制勢力へのイラン革命の影響の波及を恐れるイラクのサッダーム・フセイン政権は、イラン領内(特にフーゼスターン地方)への侵攻を開始し、イラク・イラン戦争が始まりました。米国は当初「中立」を装っていましたが、反米を公言し「アメリカに死を」のスローガンを掲げるイラン革命政権を敵視していたため、実質的にはイラク寄りの立場を取っていました。そして戦局がイランに有利になるとどんどんイラクに経済・軍事的に肩入れするようになっていきました。転機になったのは1988年のアメリカ軍の直接的な参戦でした。[2]

1988年7月3日の米軍によるイラン航空655便撃墜事件を承けて、当時心臓疾患と癌で重篤な病床にあった最高指導者ホメイニ師(1989年死去)は1988年7月17日「国家の存続とイスラームの大義を守るために必要なことであれば、私は自らの誇りを引き裂き、毒杯を飲む。毒を飲むより苦しい決断を下す」と述べて国連安保理決議598号を受諾し、8年にわたって続いた戦争は終戦(1988年8月20日)に向かいました。

シーア派が多数派で人口もイランの半分の小国イラクとの戦争に勝てずに敗勢で停戦、講和したのでは、面目が立ちません。それではいったい何のための革命だったのか、8年にもわたって戦って50万人もの犠牲者を出した8年に及ぶ戦争は何のためだったのか、ウラマーをイマームの代理人として信じて政治を任せる「法学者の統治」を掲げる革命が本当に正しかったのか、と支配の正当性に疑義が生じても仕方がありません。

しかし「世界最強/凶の」悪の帝国アメリカまでが加担するとあれば話は別です。イラク相手に8年にわたってイラクとの血みどろの戦いを強いられてきたイランのウラマーたちはアメリカを戦争で降伏させて勝てると夢想するような非現実的な狂信とは無縁です。「イラクに勝つ」と「アメリカに勝つ」では同じ「勝つ」と言っても全く意味が違います。アメリカ相手なら負けなければ「勝ち」、「現世的」にはどんなに惨めな状態でも「武士は食わねど高楊枝」ではないですが、イマームの大義を掲げて生き残ることさえ出来れば「勝ち」、「負けるが勝ち」なのです。イラクとの講和は敗北ですが、アメリカとの講和は実質的な勝利なのです。

「イラクとの戦争」を「アメリカとの戦争」に挿げ替えて、12イマーム派の正義の政体である「法学者の統治」という「国体」の護持のためなら自尊感情を傷つける苦杯を飲むことも厭わない、と述べることで、イラクとの講和条約でしかないものをアメリカに「法学者の統治体制」を認めさせる講和と脳内変換することで正当性の危機を収拾するというアクロバティックな情報戦・認知戦の「勝利」の前例を、前任の最高指導者でもあり恩師でもあった「真正のカリスマ」ホメイニ師が示してくれているのです。そうやって12イマーム派は千四百年に亘って生き延びてきたのです。忍耐のタイムスケールが桁違いに長い12イマーム派のウラマーたちには目先の戦況に一喜一憂し絶望して自暴自棄になってアメリカと正面からぶつかって自滅するというような選択はありません。堪え難きを耐え忍び難きを忍んで生き延び、臥薪嘗胆して捲土重来を期して虎視眈々と反撃の好機を伺え、というのがホメイニ師の遺訓でした。

そして事実、イランを侵略しようとしたイラクのサッダーム政権はアメリカに裏切られて占領、解体されサッダーム自身は刑場の露と消えました(2006年12月30日)。そしてサッダーム政権を潰したアメリカも杜撰で愚昧な正義に悖る占領政策のために激しい抵抗運動に遭遇しアメリカ、イラクの双方に多くの犠牲者を出して撤退することになりました。こうしてイラクとの和平から10~20年ほどの間に、イランは敵対する隣国イラクに替わって、イランの影響下の12イマーム派のウラマーが指導する(「抵抗の枢軸」の一翼を担うことになる)親イランの隣国イラクを棚ボタ式に手に入れることができたのです。

こうした経緯をイランの最高指導者として自ら体験して生きたハメネイ師が、ホメイニ師の遺訓に倣って、「MAGAアメリカの参戦」を奇貨としてイスラエルとの停戦を受け入れたのは理の当然だったのです。

ルーホッラー・ホメイニ師

こうした現在進行中のイラン・イスラーム共和国革命の経緯と運動則を理解せず、「アーシュラー」と呼ばれる第3代イマーム・フサインのカルバラの殉教哀悼儀礼を見て「殉教」を原点とする12イマーム派が国教のイランの最高指導者なら殉教を覚悟しアメリカに徹底抗戦するのでは、といった半可通の憶測がありますが全くの的外れです。

イラン革命後1981年のラジャイ大統領、バーフナル首相、ベヘシュティ最高裁長官らが暗殺されたムジャーヒディン・ハルクによる一連の暗殺事件においてモスクでの説教中の爆殺未遂で重傷を負いながらも殉教を免れ一命をとりとめたハメネイ師に殉教の覚悟があるのは当然です。ましてや癌でもはや余命いくばくもない殉教ハメネイ師が殉教を夢見るのは当然です。[3]しかし12イマーム派のウラマーに日本人のような玉砕の美学などなく自暴自棄になって犬死するような真似は決してしません。

「宗教音痴」の日本人はそもそも宗教儀礼の意味を理解していません。12イマーム派信徒たちがフサインの殉教の受難劇で涙し、時には感情移入して自傷行為にまで及ぶのは、匹夫の蛮勇を振るって死地に赴き犬死するためではありません。宗教儀礼の重要な機能の一つに現実の暴力を象徴暴力に変換し、儀礼への参加によって信徒たちに代償満足を与えることがあります。フサインの殉教の哀悼儀礼は、信徒たちが暴走して愚行に走らないように予防する装置なのです。

日本の諺にも「弱い犬ほどよく吠える」と言われますが、物理的暴力で対抗できない弱者が非物理的な記号表現で敵意を示して不安や不満を解消しようとすることは、動物行動学的にも認められる現象です。そして物理的暴力の象徴暴力への変換の文化的に昇華されたものが、宗教儀礼、説教、哲学です。そうした宗教的表象に組み込まれた攻撃的な言い回しは、物理的暴力の予兆ではなく、むしろそれを回避するための代償行為です。マスメディアやSNSが拡散する大群衆が声をそろえて拳を振り上げ「アメリカに死を!」と叫びたてる姿はイランの実態を知らない者が見ると不気味に映っても実際には単なる代償行為、カタルシス効果でしかありません。

宗教的言説の一部を断章取義で取り上げてイランへの恐怖を煽るのは現実を見誤らせるだけで百害あって一利無しです。もしそうした宗教的スローガンが物理的暴力の予兆であるなら、これまでに何百万件ものアメリカ人へのテロが起こっていてもおかしくありません。しかしそんなことはまったくありません。それどころかイラン人によるアメリカ人一般を対象にした無差別テロ、アメリカ人殺害事件などは1979年のイスラーム革命以来ただの一件も起きていません。それはイランの指導部を危険で狂信的なテロリスト集団として描く黒井文太郎著『中東紛争 イスラム過激派の系譜からガザ危機・シリア革命の深層まで』(星海社2025年4月1日)を読んでもらえば分かります。(続)

——————–

[1] ポツダム宣言については、波多野澄雄「『無条件降伏』と日本」『法學研究』73巻1号(2000年1月)301-331頁参照。

[2] 1988年4月にイランが敷設した機雷で米艦USS Samuel B. Robertsが大破し、その報復として米軍がイラン海軍艦艇と海上基地を全面攻撃(Operation Praying Mantis)し、1988年7月3日には米艦USS Vincennesが、イラン航空655便(民間機)を撃墜し、乗員乗客290名が死亡しました。

[3] イラン滞在歴も長くペルシャ語にも堪能でイランのウラマーたちとの親交も深い東京外国語大学の松永泰之教授は、ハメネイ師がアメリカの攻撃を受けた後の演説で終始穏やかな表情で最後に今まで見たことのない笑顔でにっこり笑ったのを見て、これからの事態を見通し一切を神に委ねた悟りの境地を感じた、と述べています。松永泰之「イスラム体制を弱体化」2025年6月23日付『山陽新聞』参照。

この連載の他の記事を読む

執筆者 :

TAG :

CATEGORY :

NEW

2026.02.27

NEW

2026.02.26

NEW

2026.02.26

NEW

2026.02.24

NEW

2026.02.23

2026.02.20

2021.06.23

2021.06.22

2026.02.20

2026.02.23

2026.02.27

2026.02.26

2025.08.01

2026.02.19

2026.02.16

2025.06.24