こんばんは。ジャーナリストの松林です。

先週発売された『表現者クライテリオン』3月号に「危機の時代、記者は暗号で語る」を寄稿しました。戦時中の新聞は「大本営発表を垂れ流し、戦意を煽るばかりで真実を伝えなかった」と批判されます。これは紛れもない事実です。ただ、注意深く読めば検閲をかいくぐって読者に真実を知らせようとした記者が少なからずいた事実も見えてくる、という内容です。

では、戦後はどうだったのでしょう。日本政府による検閲はなくなりましたが、すぐに連合国軍総司令部(GHQ)の「プレスコード」がそれに取って代わりました。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない」と明言する日本国憲法の公布後も、占領軍は自分たちに都合の悪い事実を報じたり、文学作品に描いたりすることを禁じていたのです。

しかも、GHQは検閲の存在自体を隠すなど、日本政府よりはるかに巧妙でした。その辺の事情は江藤淳の『閉ざされた言語空間』(文藝春秋)に詳しく書かれています。例えば新聞記事は事前にチェックされ、占領軍への反感を呼び起こすと判断されるとボツになりました。多発した米兵の犯罪や原爆の被害などについての記事は、ことごとく葬り去られたのです。

では、記者たちは沈黙するしかなかったのか。児童文学者の村上義人が戦前から戦後にかけての体験を綴った『手拭いの旗暁の風に翻る』(福音館書店)には、占領下の新聞報道について次のような回想が出てきます。

占領軍の兵士は、わがもの顔で日本中を歩きまわった。酒に酔って騒ぎ、たまたま通りかかった日本の女性を、高々と持ちあげて橋の上からいきなり河に投げこんだり、ピストルを乱射したりしたが、どんな乱暴をされても、警察は手出しができず、新聞もそれをあからさまに報道することができなかったので、「占領軍の兵士が……」と書くところを「大男が……」と書いたりした。

著者は「新聞は真実を報道できなかった」という文脈で書いていますが、別の見方をすれば「何とかその一端でも伝えようと努力していた」と言えなくもありません。いずれにせよ、実際にそんなことがあったのでしょうか。当時の新聞を調べてみると、確かに「大男」という記述が見つかります(記事中の「◇」は私がプライバシーに配慮して伏字にした部分です。以下同)。

ピストルで二名を射殺 坂本署管内で

卅日夕坂本署管内にピストル殺人事件が二件おこった

六時半ごろ台東区金杉町二の◇◇立大生青木◇◇(二六)さん方同居人ヤミの女伊藤◇◇子(一九)さんの所に大男がはいり込みふざけているうちピストルを発射◇◇子さんを即死させて逃走した

また同六時五十分ごろ同区入谷町二〇フトン屋後藤◇◇(三四)さんが自宅前にいると雨外套を着たこれも大男がピストルを突きつけ“カネを出せ”と脅迫、後藤さんが逃げようとすると後からピストルを発射、(中略)死亡した(1949年12月31日付 読売新聞 朝刊)

もちろん、これだけでは「大男」が米兵を指しているのかどうか分かりません。ただ、それなりに目撃者がいたはずなのに、犯人の人相や服装に関する記述が少な過ぎるという印象は受けます。「ふざけていてピストルで射殺」という経緯も、いくら治安が悪かったとはいえ違和感があります。

被害者が「ヤミの女」、つまり私娼だったという記述も目を引きます。主に進駐軍の相手をする売春婦は「パンパン」と呼ばれていましたが、GHQは日本人の民族感情を刺激しないよう、新聞がこの通称を使うことを禁じていました。それでこういう書き方になったのかもしれません。

ちなみに朝日新聞ではこうなっています。

ピストル殺人

暮の浅草でピストル殺人が一夜に二件▷三十日午後五時四十分ごろ台東区金杉町二ノ◇◇朝鮮人青木◇◇方玄関口で同居人無職伊藤◇◇子(一九)は顔見知りの男と話し中、男のピストルが暴発、頭を撃ち抜かれて即死▷同六時五十分ごろ、同区入谷町二〇ふとん仕立て業後藤◇◇(三四)は近くの鬼子母神前でレインコートの男に「金を出せ」と脅され、断ると男はピストルを発射、胸を撃ち抜かれ付近の淡路病院に収容されたが間も無く死亡した、二件とも坂本署で犯人捜査中(1949年12月31日付 朝日新聞 朝刊)

こちらは「大男」という言葉を使っていません。ただ、被害者と犯人が「顔見知り」だったと書いています。であれば、すぐにでも犯人が特定できそうですが、人相にさえ触れていません。妙に犯人像がぼやけているのです。2件目の強盗殺人については、犯人が「レインコート」を着ていたと書いています。当時の米軍人に多かった服装です。リテラシーの高い読者ならピンとくる記事だったのかもしれません。

とはいえ、これだけでは大男=米兵だったと断定はできません。日本人が犯人のケースでも大男という表現が使われている例はあるからです。そこで記者側の証言を探してみると、『マッカーサーの新聞検閲』(高桑幸吉、読売新聞社)に収録された、「検閲旬報」という当時の読売の社内文書に、こんな記述を見つけました。

検閲開始当初における連合国人、主として進駐軍兵士の暴行事件はほとんどボツにされた。そこで苦肉の策として「進駐軍兵士」を「赤ら顔の大男」、「軍服」を「そろいのユニホーム」と書き替えて提出したところ見事許可され得意になったが、各社が好んで書くようになったら、とたんに削除されるという悲喜劇を演じたこともある。(1951年4月16日 検閲旬報第7号)

やはり検閲をすり抜けるため、一種の「符丁(暗号)」を使っていたのです。そのことを知った上で当時の記事を読むと、他にも「匂わせ表現」が見つかります。「日本人が犯人なら書くはずの情報を書かない」「米兵にまつわるキーワードを入れる」といった形で、読者に犯人の素性を暗示するわけです。次の記事もその典型ではないかと思われます。

慶応坊や即死

廿二日午後二時半ごろ港区芝白金今里町五先で同町◇◇高橋◇さん三男博(九つ)君(慶応幼稚舎三年生)は帰宅の途中、五反田方面から来たジープがスリップしたため車と街路樹にはさまれ即死(1951年2月23日付 読売新聞 朝刊)

第一に、状況からすれば運転手が誰か判明しているはずなので、触れないのは不自然です。さらに、車種が「ジープ」だったと書いています。当時の読者は行間から真相を察し、犠牲になった男の子に同情するとともに、祖国が主権を奪われている悔しさを噛み締めたに違いありません。

この記事が出た年の9月8日、連合国と日本の代表がサンフランシスコ講和条約に署名します。発効は翌年の4月28日ですが、紙面にはそれを待たずに変化が表れます(前掲『マッカーサーの新聞検閲』によると、調印前の1951年7月15日には事前検閲が廃止されていたようです)。調印2ヶ月後の記事を見てみましょう。

四名重軽傷 都庁前で自動車事故

十八日午後二時ごろ港区芝新橋四の◇◇家具商加藤◇◇(二〇)同大村◇(一八)両君は千代田区丸の内三の一都庁正門前を自転車で通行中ジープにはねられ大村君は腸切断で危篤、加藤君は全治一週間の打撲傷、なおジープに乗っていた米人一名は重症、一名は軽傷で聖路加病院に収容された(1951年11月19日付 読売新聞 朝刊)

名前こそ伏せられているものの、今度は米国人が起こした事故であると明記しています。次に条約発効4ヶ月前の朝日の記事を見てみましょう。

外人の強盗二件 大井と三河島

▷卅一日夜八時半ごろ品川区大井鎧町三、五三二株式会社中外商会(鈴木◇◇社長)の事務室に、米陸軍の服装にレインコートを着た外人二人がピストルを突きつけて押し入り、社員十四名を部屋の奥に押しつけ、社員木沢◇さん(六三)の銀行通帳入りカバンと婦人用靴下二ダース(一万円相当)などを奪って逃げたと大井署に届け出た。(以下略。1952年1月1日付朝刊)

見出しでもはっきり「外人」と言い切っていますね。この時期には占領軍に配慮する必要がなくなっていたことが分かります。なお、「レインコート」が米兵のイメージと結びついていたことも確かめられます。

ところが話はそれで終わりません。実は、読売を見ると同じ強盗事件を「大男」方式で報じているのです。

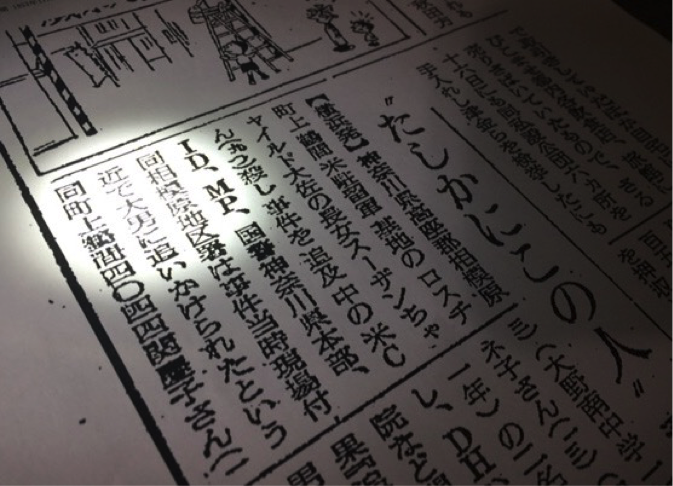

ホールドアップ 大男二人組強盗

卅一日夜八時半ごろ品川区大井鎧町(中略)ジープを外に待たしたまま大男二人組が侵入、二人とも『ホールド・アップ』と小型拳銃をつきつけて(中略)ジープで逃走した(後略。1952年1月1日付 朝刊)

読売も先に見た1951年11月の記事では「米人」という表現を使っていました。ところが、なぜかこの記事では「大男」という隠語を復活させています。一方で、これ見よがしに「ジープ」を待たせてとか、「ホールド・アップ」と英語で脅したとか、米兵にまつわるキーワードを連発しているのです。

さらに読売と他紙の差が際立ったのが、2年後の1953年11月に神奈川県相模原町で起きた米国人少女殺害事件の報道でした。キャンプ座間に所属していた米兵が、同じく米軍幹部の9歳の娘を殺して遺棄したのです。この事件では、犯人判明まで捜査情報が連日報じられました。

このときも読売は不審者の目撃証言などを「大男」とぼかして報じます。他紙ははっきり「白人」などと書いているにもかかわらずです。そもそも被害者は米国人ですから、米軍の方でも日本人の反感を恐れる理由はなかったはずです。しかし、読売が「大男」の正体が白人男性だったと明かしたのは犯人が判明した後でした。そして、この事件報道を境に「大男」は紙面から姿を消します。

(1953年11月24日付 読売新聞 夕刊)

なぜ読売が主権回復後もしばらく「大男」報道を続けたのか、現時点で私は答えを見つけられていません(理由をご存知の方はぜひ教えてください)。米軍に「忖度した」可能性もありますが、それにしては皮肉か当てつけのような書き方をしているのが不可解です。うがった見方をすれば、記者たちは「実は占領軍は検閲をしていました。だから仕方なく米兵を大男と表現してきたのです」と、読者や後世の人々に訴えたかったのかもしれません。

ともあれ、符丁を駆使した検閲への「抵抗」については評価が分かれるところでしょう。ささやか過ぎると言えばその通りですし、「検閲自体は受け入れたのだから占領軍に協力したも同然だ」という批判はあると思います。少なくとも、それが報道機関としての免罪符になるわけではありません。

ただ、ここで紹介したような「匂わせ記事」は、記者からすれば書かないという選択もありえたのです。日本語に詳しい検閲官が意図に気づき、仕返しされるリスクもあったでしょう。江藤淳にならえば、「新聞も無条件降伏はしなかったのだ」と言うことはできるかもしれません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。

https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/

雑誌『表現者criterion』の定期購読はこちらから。

https://the-criterion.jp/subscription/

その他『表現者criterion』関連の情報は、下記サイトにて。

https://the-criterion.jp

ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)

info@the-criterion.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.03.05

2026.02.27

2026.02.26

2026.02.26

2026.02.24

2026.02.23

2025.06.24

2025.07.07

2025.07.09

2026.02.26

2025.11.14

2026.01.20

2026.02.27

2021.06.22

2024.08.11

2020.01.22

コメント

>「新聞も無条件降伏はしなかったのだ」と言うことはできるかもしれません。

たしかに、この記事を読むと微々たるとはいえ抵抗を示しているというのは分かるから、

一切抵抗していないとは言えない。けれど…

以下は私の勝手な意見ですが、

戦後の日本の新聞が、国家総動員法(1938年)以降のまま(ex.一県一紙)、

今日まで生き長らえる事に成功してきたのは紛れもない事実。

それは大蔵省と同じで、占領軍に率先して協力したからではないのか。

未だ残るこの言論支配のことを、日本人はどこか当然と考えているが、

絶対におかしい。諸外国ではこんな事ありえない。

私は、新聞も当時抵抗したのだ。とかいう意見は、全然聞くに値しないと思う。

何故なら、今もまだ、日本語版と英語版で記事の中身を変えたり(アイヌ新法についての記事など)、

明治以降の日本と日本人を貶める事に余念が無いからだ。

「検閲はもう終わった」とか言うが、みずから捏造してれば世話はない。