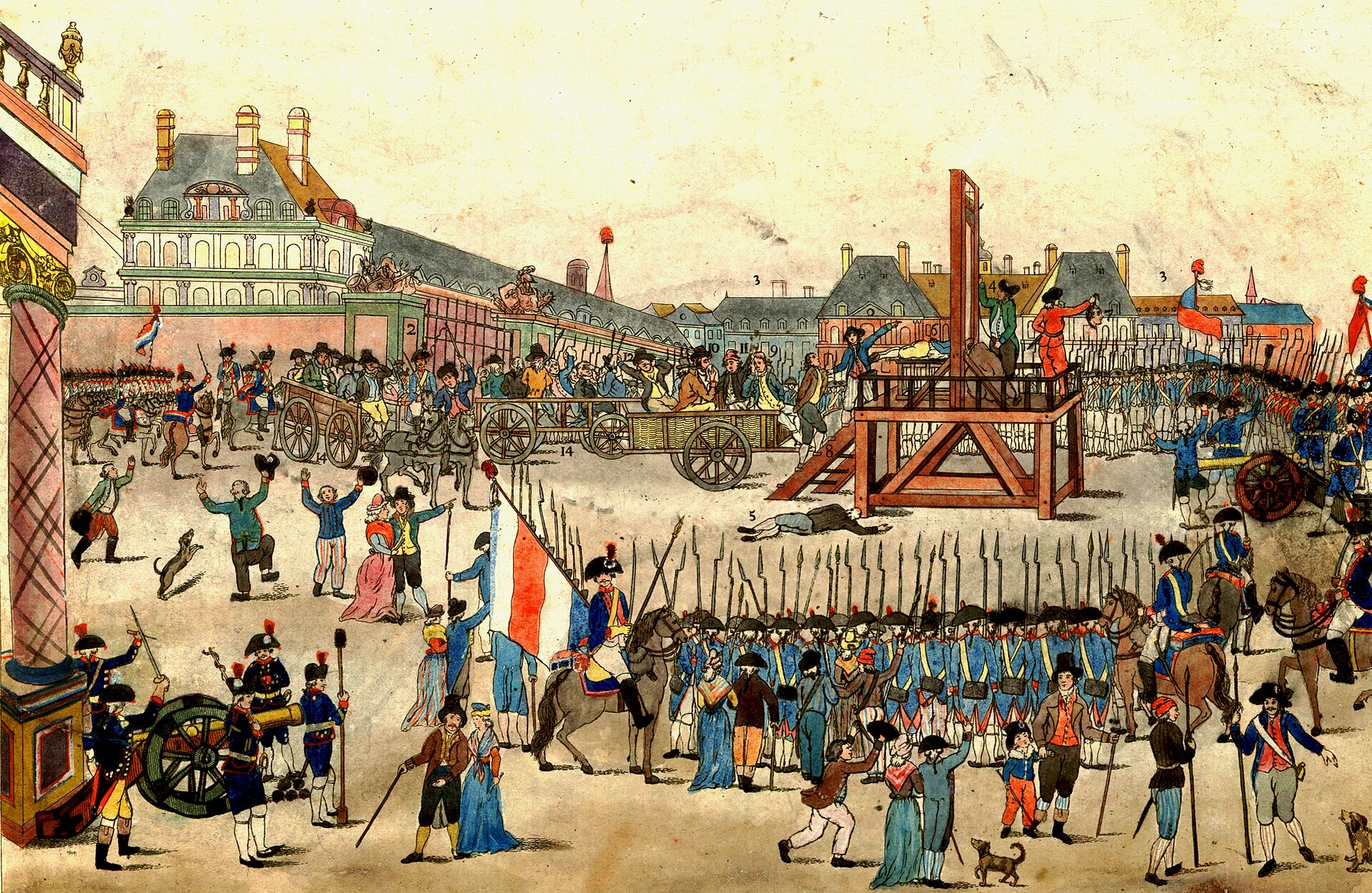

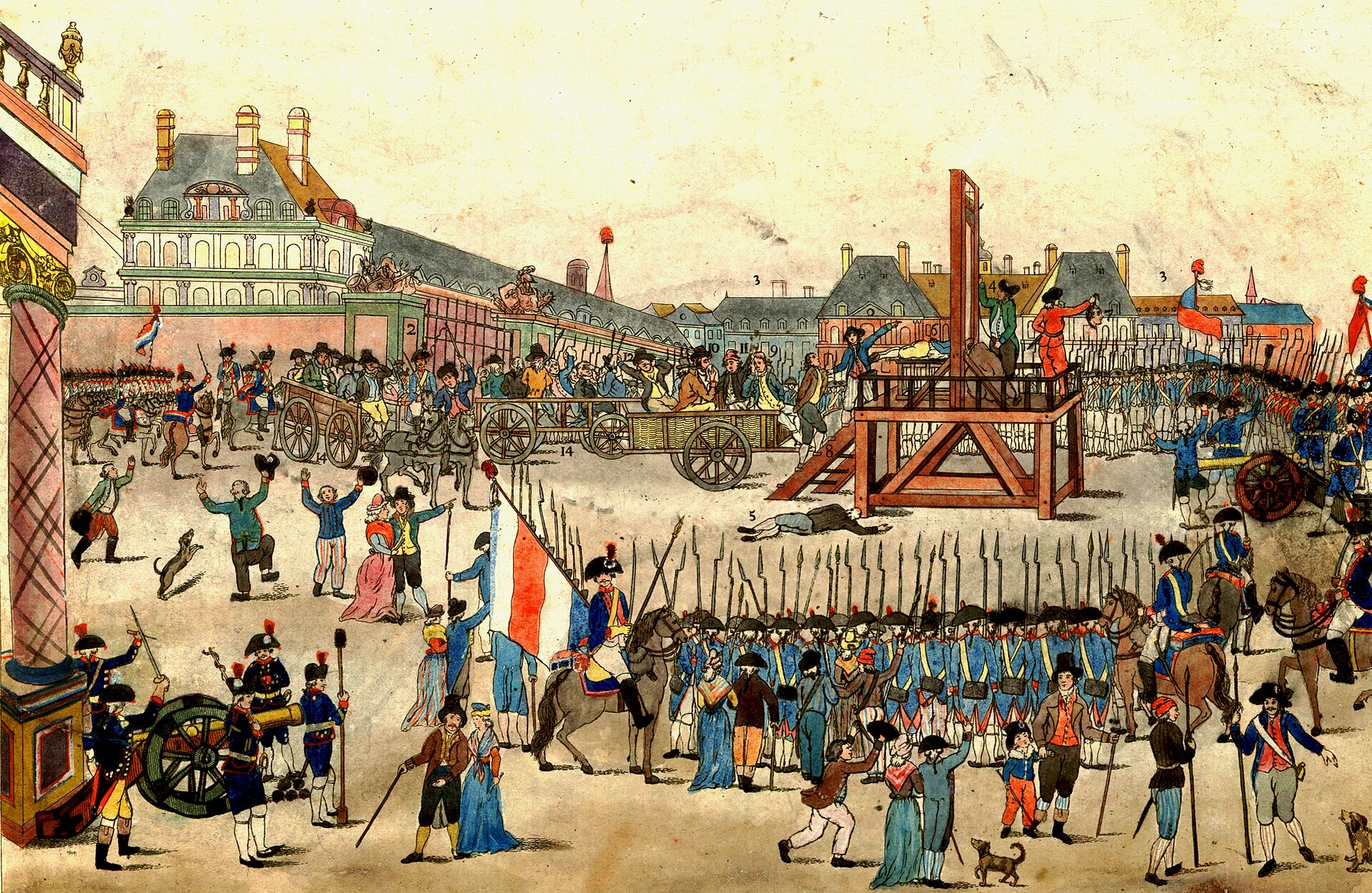

アメリカで読まれたバーク ここ数年、「保守」と名のつく書物が数多く刊行されている。我が国において「保守」という概念やその本質に対する関心が高まっていることがその一因とも考えられる。本書もその一つであり、古典ともいえる著作でありながら、六十年以上を経て、ようやく邦訳が出た。 カークは、英米を中心とする保守思想の源泉をエドマンド・バークに求める。カークがまず注目するのが、バークの「自然権」の捉え方である。ルソーが「神話的な原始状態からの自由」として自然権を考えたのに対して、バークの自然権理解はまず、人間の恣意的な意志を超えた客観的な真理である「自然法」(jus naturale)の存在への確信を前提とするという。そのうえでバークは、自然権を「人間の習俗が神の意図に適合したもの」、「ただ神の知力によってのみ理解されうる大文字ではじまる理念(Idea)」と捉えたという。「人間の権利は神の法に従う限りにおいて存在する」、これがバークの思想であったとカークは述べている。バークが求めたのは人間の不完全な「自由」ではなく、「神の正義」が実現されることであった。そして、その「神の正義」の輪郭は、歴史の中で多くの経験によって培われてきた社会の古くからの定めや成文法のうちにすでに示されているのだという。歴史の研究と人間性の観察を通じて、私たち人間の不完全な法は手探りではありながらも、少しずつ「神の正義」に向かって前進していくというのだ。というのも歴史とは、バークが理解するところによれば、「神の至高の企図が徐々に明らかにされていくもの」だからである。 とはいえバークは、個人の「自由」を否定したわけではない、とカークは語る。バークが語る自由とは、ある種の宗教的な確信に支えられたものであった。つまりそれは、個人が各々の恣意的意志を離れ、神によって与えられている客観的な真理である自然法に服することで初めて与えられる自由なのであった。そして、その自由を得て初めて、個人の人格や行動の多様性が生まれるというのである。こうした点を鋭く分析したのは、カークの優れた見識であったともいえよう。 バーク以後の思想家たちには、「自然権」の思想に見られるようなバークの宗教的な確信は継承されているのだろうか。コールリッジやジョン・アダムズ、トクヴィルといった思想家たちは、この点ではバークの立場にかなり接近している。その一方で、クーパーや「南部保守主義」とよばれるアメリカの思想家たちが行った、中央集権化や民主主義に対する批判は何らかの宗教的な確信に基づくというよりも、現実の政治状況にバークの思想のひとつの側面が呼応したものであったともいえるのではないか。ここからバークの思想が時代背景によって多様な解釈を生み出す可能性を持つこともわかってくる。バークの自然権思想がその後、二十世紀までの保守思想の中でどのように継承されていくのか、下巻の内容にも期待したい。

岡崎祐貴 (『表現者クライテリオン』2018年7月号より)

ご購入はこちらから

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.27

NEW

2026.02.26

NEW

2026.02.26

2026.02.24

2026.02.23

2026.02.20

2025.06.24

2025.07.07

2025.07.09

2021.06.23

2021.06.22

2026.02.27

2026.02.26

2026.02.20

2026.02.16

2026.02.23