季節はすっかり夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。ファミマのボルドー赤ワイン(1000円)があればいい、平坂です。

拙訳のフランスの政治家ジャン=マリー・ルペンの自伝※が諸事情あって発売延期しておりまして、コロナ憎しの思いが強まっています。さしあたって、フランスと名のつく文庫本を漁っているのですが、当たり文庫がありました。「ポピュリズムと欧州動乱 フランスはEU崩壊の引き金を引くのか」 (講談社+α新書)です。この書、よほどタイトルに「マリーヌ」の名を入れたくなかったのでしょう、右派ポピュリスト大嫌い!と心の声が聴こえますが、十分なマリーヌ観察録です。ただ、氏の立脚する思想、いや立場が文章を歪めており、ツッコミいれつつ論旨をご紹介したい。

私も現代フランスの移民対策とそれに対する反動には関心があって、上記書物には時系列に著者で朝日新聞系記者の国松憲人氏が記してくれて有難い。吾が国においても、入管法改正からの実質的な「移民」受け入れ拡大が取沙汰される中で他人事ではないでしょう。

まず、この書ではフランスの移民問題の根源には徹底した世俗主義(ライシテ)があると指摘します。日本もそれに接近していますが、男女の徹底した実質的平等や宗教性を排除した公共の場を前提とする世俗主義がそれです。

日本の津地鎮祭の判例のように、習俗行事としての余地も認められないことが特徴です。このグローバル状況での日本の首の皮一枚の感は、常識感覚の中に習俗や伝統、そして慣習、ひいてはスメロギが有らせられることは言うまでもありません。

この日仏の乖離を具体例交えながら、例えば「イスラム女性が男性の目を気にするため公共プールの使用時間を男女に分けろ」と主張する件、またはパリやトゥールーズ等で起きた爆弾テロ事件が移民の子息だったこと(テロについて鹿島茂氏が有色系移民は企業面接の履歴書も通らないと論じていましたが、今では少し古い話です)を記している。つまり、カタギのイスラム系移民やそうでない狂信者がフランスに分断をもたらす状況論を左派が論じるのはヒヤヒヤして読み応えがあります。

但し、この分断の兆候が顕わになったのは、フランス大衆の嫌な意味での「大衆化」が根源にあると著者は言いたそうです。かつて80年代の好景気を背景に当時ミッテラン大統領が同化に基づく移民を拡大、ただ当時はある種の威厳を持った父のような人物だった。次のシラク(1995~2007)もそうです、イラク戦争あたりの毅然としたアメリカとの距離の取り方たるや!ただ、分断の猶予期間たりえたのは、今のグローバル化(この言葉をフランスで使うときはEU推進化と同義)が本格化していなかったこともあるでしょう。

しかし、次代のサルコジのアメリカ風の政治は批判の対象です。就任直ぐの不倫スキャンダルに居直るなど品行も悪い。この父の不在と分断はポピュリズムの背景にあると著者は説きます。マクロン(2017~)は保守と革新への信頼が薄れた時代の完全な中間派から、政界からは何らのバックボーンや期待を持たずに出てきた。この人気主義としてのポピュリズム嫌悪は、否、西部門下としてはポピュラリズムというべきか、日本の左派や吾々真正保守も理解できるところでしょう。

ここからがクエスチョン。この政治の俗物化から力をつけたのが国民戦線(FN)のマリーヌ・ルペンだと著者は嫌味に綴る。フランス北部フロランジュ製鉄所におけるシャッター街にマリーヌは居を置くという。オランダに近い北部工業地帯は、南東部の穏健カトリックや移民問題抱える都市部に比べFNの支持が高くなかった。この不自然な活動場所の選択は、経済問題による分断(日本でも常態化しています)を、移民政策に原因があったと集約する狙いがあるのでは?と著者は煽るわけです。経済問題を移民排斥に繋げるとすれば、確かに嫌なポピュリズムでしょう。

一方で、著者はマリーヌが同政党を「健全化」させる動きに着目しています。先代のジャン=マリーは活動家気質であり、圧倒的な知識量で思想と歴史から政治を論じる質があった。また、彼は戦中派でありミリタリストやファシストへの親和性も高かった。「移民に防波堤を」などストレートな物言いも目立った。このことを修正する意図がマリーヌにはある。それまで避けて来た「自由・平等・博愛」の理念を掲げて、普通の政党として広く受け入れられるよう正常化する。具体的には、テロ事件も毅然と対応すべきとするが、それについて人種や歴史を交えて非難するといった露骨な右翼臭は漂わせないことだった。

この方針は父の党からの追放(ラジオでナチスのガス室を擁護するととられかねない発言をしたことに起因する)や、若い有望株の議員がハーケンクロイツに敬礼する画像をアップするネトウヨ級のミスに対して党員停止処分を加えたことからも現れる。このマリーヌの「最善手」にも、著者は「本音を隠しているのだろう?」と疑念を投げかける。その根拠は三つある。「分断・排除・ノスタルジー」だという。

百五十頁からのマリーヌへのインタビューは本書の肝。分断の原因をフランスの二重国籍にあると引き出している。自由・平等・博愛や政教分離を積極的に受け入れたマリーヌにとって、たとえムスリムであろうと国籍が「フランス人」であることは大きな意味を持つ。これを逆手にとって、人種や性差、宗教を問わず、国民の公益を害するものには毅然と立ち向かう姿勢だけを打ち出す(自分をジャンヌ・ダルクに重ねてもいる)のは、確かに鼻白む気もする。だが、フランスの分断を招いたのは、ある種のフランスの戦後民主主義(ゴーリズムと社民的風潮の奇妙な同居)からの政治の堕落とグローバル化(つまりは産業の空洞化と移民問題)であり、これまでのエスタブリッシュに責任があるのだから、我こそが(怪しげながらも)自国の理念に立ち返って分断を立て直すというのだから、私は素朴に立派な人だと思う。

事実、党の支持者の20%近くはイスラム教徒である。また、かなりアッサリと触れられているが、2012年の大統領選でマリーヌは3位の大躍進。国内の選挙以上に強いのが欧州議会選挙で、2014は共和派を上回る議員を送り込んだ(フランス人の賢いところで、外で吠えてくれる分には使ってやろうという意図を感じる)。マリーヌの「党の正常化」は功を奏しており、経済的理由や平等過剰の移民受け入れを掲げるEU主義から離れたナショナリズムを求める必要性からの至極真っ当な受け皿として成り立っている。「分断を排除の理屈でもって助長させるのでは?」との著者の批判は、このコロナ禍で雲散霧消した気がする。国家による統制をむしろ客観的に必要とするからだ。

この著者の最大のミスは、権威主義批判である。ドイツの政治学者ミュラーを引き合いに「ポピュリズムには権威主義を内包する危険なもの」と定義、父はモロに権威を利用したが、マリーヌはまだその異端審問にかけられていない、隠れた本音が有るのだろう?とでも著者は言いたげだ。

それもどうか。いちいち社名は出さないが(いや、著者の所属する社名は一社挙げてしまったが)、日本でも左右の権威とされるメディアがあり、それらは最早、日本の目の黒い国民にとって「ウザい」ものでしかない。政党においてもしかりである。吾々の内に「国民」を見出すような言葉も政策もない。むしろ著名人か有力な組織の人でもなければ、ただの消費・納税・労働の数字で取り扱われるグローバル社会など不満が現れるのは必然である。場所を持たない者の怒りはポピュラリズムなのか?否、それなりにポピュリズム性があるだろう。権威主義批判は著者のアロガンスを感じざるを得ない。

繰り替えすと、この書は、優秀なマリーヌ・ルペン観察録であり、結論以外は優れている。ジャン=マリーの政治家業を継いでくれた長女と次女、その婿殿たちの離散の事情も子細でウイットがある。優等生の姉よりも、弁護士で世間知があり、酒飲みで離婚歴もある不良の三女マリーヌがいちばん政治家に向いていた。そして、父との決別宣言は現代の「リア王」であり、安吾的にいえば「必要」だけが起こった。著者の抵抗虚しく、マリーヌの勇気だけが伝わるものだ。

このフランス移民問題で思い出すのは、パトリック・J・ブキャナンの『病むアメリカ、滅びゆく西洋』(翻訳・宮崎哲弥氏、2002年)の一節である。

「赤貧途上国の集団が大挙してフランスに侵入、平等主義と自由主義で麻痺していたヨーロッパはなんの抵抗もなく屈する――という1972年のジャン・ラスパイユ作『聖者たちの収容所』は何やら予言めいた小説だ。歴史は文学をなぞりはじめた。いずれ北アフリカ、中東からの無数の移民がアラブ・イスラム圏の文化、伝統を持ち込み、西洋の真ん中に祖国のレプリカを建造するであろう。移民たちが同化したり、相容れぬ部分に忍従したりするのだろうか?数を考えてみたまえ。19世紀、ヨーロッパはアフリカ大陸を侵略、植民地化した。だが21世紀にはアフリカがヨーロッパを侵略、植民地化する。」

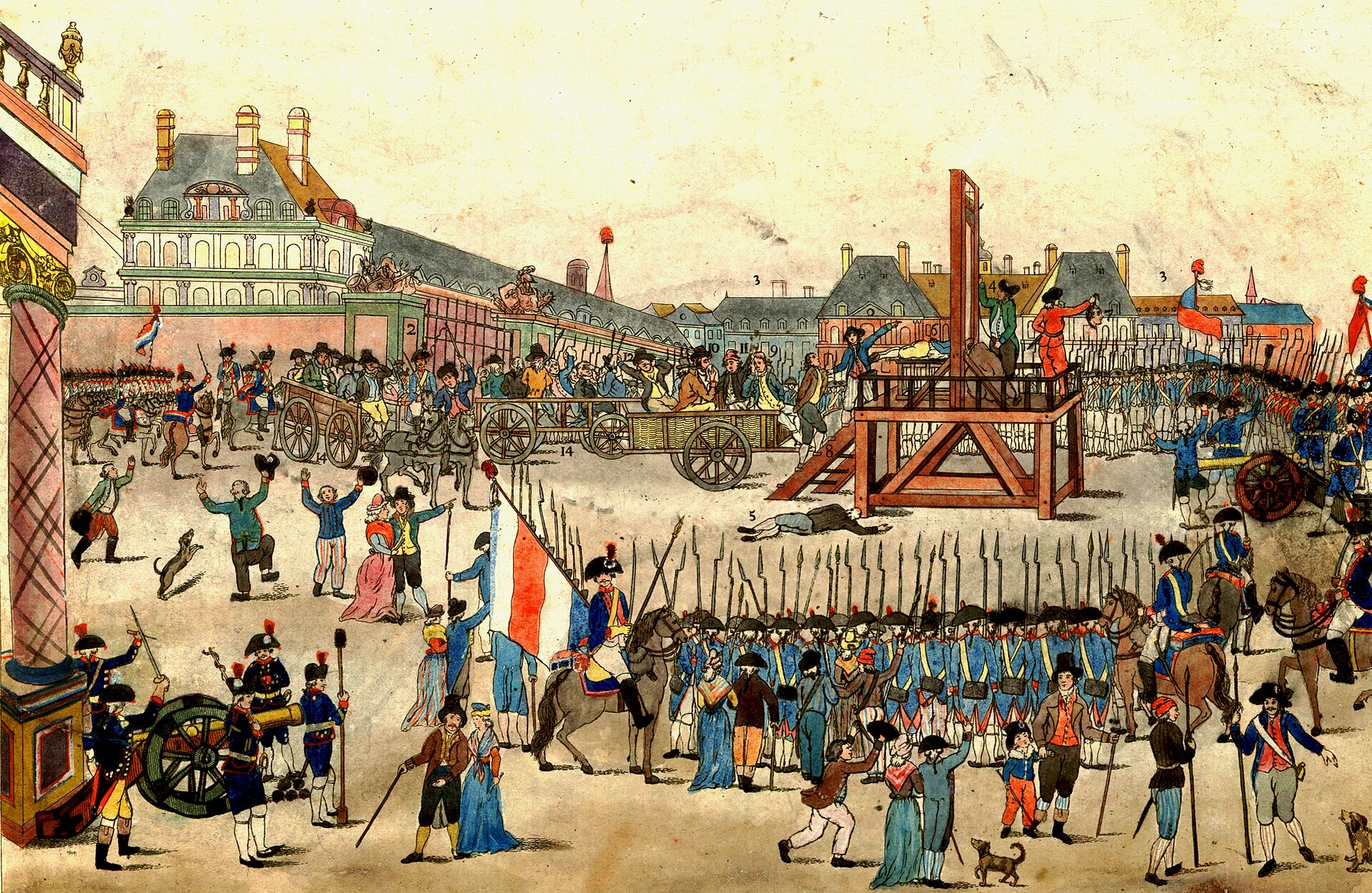

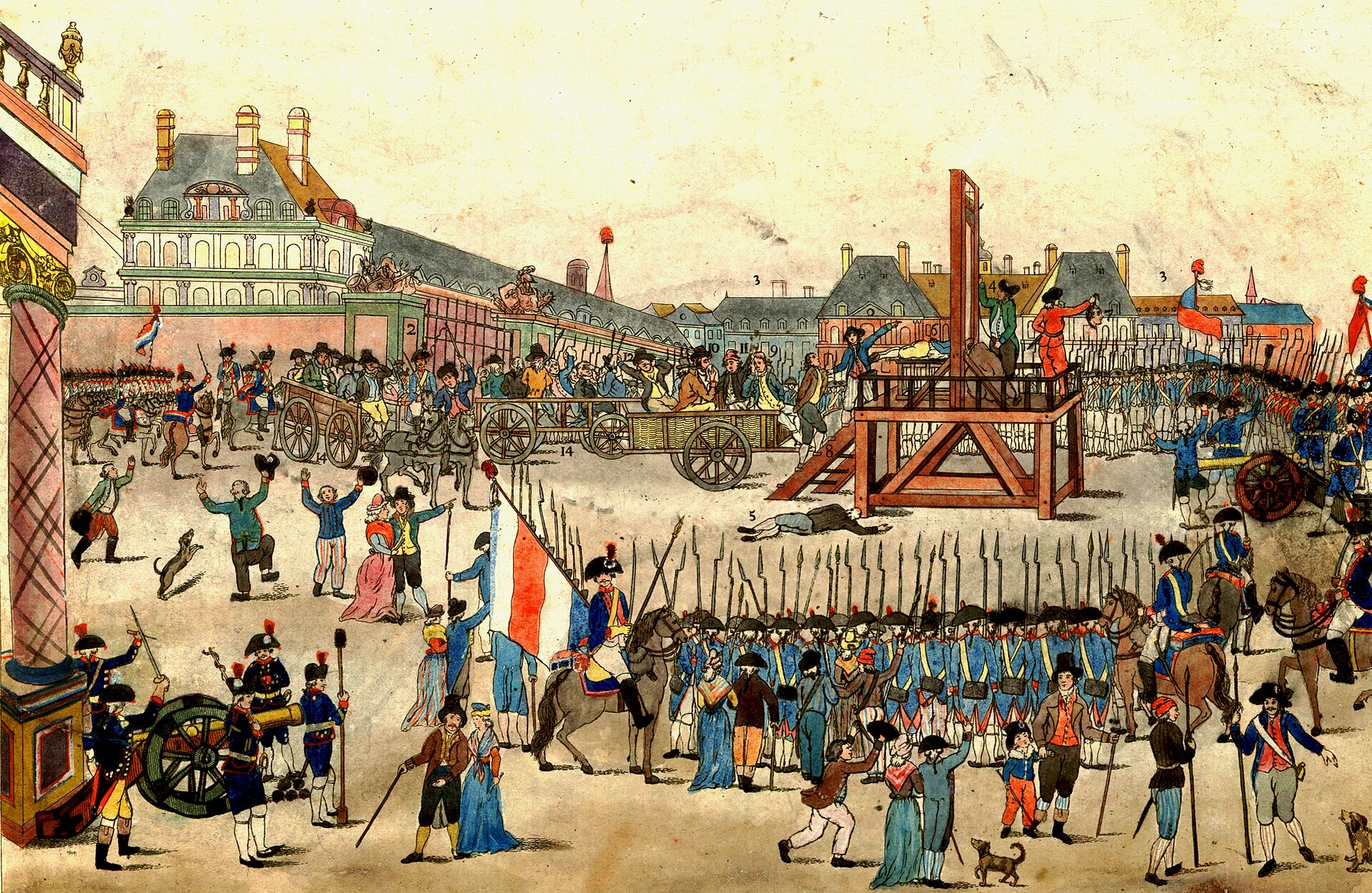

王党派の小説家ラスパイユの思い描くキリスト教国家は既に昔日の夢であり、 フランスは自由と平等を国是としている。今更、王政復古もありえないだろう。その誤謬はさておき、無数の移民が舟でやってくる時代の到来は予言通り。

日本の隣国には前世紀の歴史からの「反省」を強いる国や、19世紀の帝国のような共産党の国もある。入管法「改正」が今後どう動くかわからないが、清潔で、コロナ致死率も低く、今なお相対的にはモノと経済に恵まれた敷島に、無数の「舟」が現れたとしたら。マリーヌ・ルペンはひとまず、前世紀からの国是「自由と平等」で対抗する手段を見出した。日本にその手段となる言葉はあるだろうか?人民戦線らしき政党はひとつ出来たが、国民戦線的と呼べる政党はないようだ。

ひとつヒントがある気がする。移民政策が単なる労働力の穴埋めとして、なんらの社会的文化的な将来性とコンセンサスを得ぬままの「移民」受け入れにはトクヴィル的に法律で対抗すべき。日本にとって、フランスのマリーヌ女史が説く「革命以来の自由・平等・博愛を容れろ!」の代替になる言葉があるならば「日本国民の生命と財産を著しく害すならば死刑も辞さぬ」とする、今の刑法の護持ではないだろうか。日本の外国人刑法犯の異常な少なさは、地政学的な原因だけではないのではないか。日本はその点でヨーロッパより「古風」なのだから、まだまだ恵まれており危機感も薄い。

何かと「世界基準」や「グローバル」などの駄菓子のようなSNS言葉に踊らされてきた愚かな21世紀人、もとい「政治思想に特に深入りしない人」に対して、「ポピュラリズム的な素朴グローバリズム批判」を展開したいときに私が多用するのが「死刑制度や皇族までもがなくなっても知らねえぞ」でして、反動を促すことがあります。大凡、「そんなバカな!」となる。

日本が日本であるために、コロナ禍を経た後の地獄も想定すべきでしょう。四面楚歌、これ以上、身の回りに敵が増えるような環境に耐える程、日本人はタフではありません。ただ、それと同時に、日本におけるマリーヌのような女傑の出現も、あまり期待してはいません。

※パパ・ルペンの自伝については、下記をご参照下さい。

【平坂純一】修羅道を行く フランス保守政治家 ジャン=マリー・ルペン伝

https://the-criterion.jp/mail-magazine/m20191129/

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.20

NEW

2026.02.19

NEW

2026.02.18

NEW

2026.02.16

NEW

.png)

2026.02.16

NEW

2026.02.16

2026.02.19

2026.02.16

2026.02.16

2026.02.11

2026.02.13

.png)

2026.02.16

2026.02.12

2026.02.20

2025.06.24

2026.02.16

コメント

そもそも国際社会の世界史自体がウソだから大問題なのです。つまり真実の国際社会は一部の金融屋の連中による企みであり、それは国際社会を侵略して略奪してきた最低の歴史なのです。もちろん仏国も例外なく一部の利権屋にフランス革命を起こされてブルボン王朝を断絶された歪んだレガシーが存在しているわけです。だから仏国も英国同様に国際社会を侵略して奴隷による国の繁栄だから詰まるところは全く眼中にもないわけです。ちなみに未だにレバノンに介入して利益を求める姿はカスでしかないわけですすよね!ところでフランス革命のさなかに米国でも侵略行為が横行していたわけで、略奪しながら分断統治のかたちで奴隷による搾取が繰り返されたのです。そしてそれに味をしめたからこそ次第にそれがエスカレートして行き対立による分断という形で米国での南北戦争が勃発したのです。それでそれが収束したら今度は法律を用いてた姑息な振る舞いが横行した形態が現状の国際社会の姿なのです。だから私は仏国のルペンの立ち位置の背景も竹中平蔵とか橋下徹と同じ構図だと考えているのです。しかも仏国は米国と同じく表向きは自由をかざしながら厳密には情報統制しているので希望的観測は必要ないわけで高みの見物で眺めれば良いかと思います。