昔、お正月の子供の遊びと言えば、凧揚げ・羽根つき・かるた・トランプ・双六といったものだった。テレビゲームもオンラインゲームもない時代、旅行やスキー場に出かけるのもまれで、海外旅行などは選択肢にもなかった。親の家に一族郎党が集まると、子供たちはかるたやトランプで遊んだ。いまではかるたやトランプもオンライン上での勝負になったが、ゲームとしては生き延びている。

かるた——所謂カード遊びの起源は諸説あるが、中国という説が有力らしい。明代には印刷した紙牌を使った遊びがかなり流行していたという。これがサラセン帝国を通じてアラブ地域やヨーロッパに伝わり、ヨーロッパでトランプ式のゲームとなり、南蛮貿易のポルトガル船によって東アジアに伝わった。中国からユーラシアを一回りして届いたことになる。新村出の『南蛮更紗』に収録されている「賀留多の伝来と流行」には「いまから350年前に日本に伝わった」と書かれているが、この論考は大正12年に発表されたもので、それからもう100年も経っている。現在からは450年くらい前のことになる。「かるた」は彼らの運ぶ商品ではない。ゴビ砂漠からタリム盆地やアラブの砂漠地帯を行くキャラバンや、長い航海のつれづれに旅の商人や船乗りたちが携帯していたもので、行く先々で遊びながら広まったのだろう。何と言ってもかさばらず手軽だ。

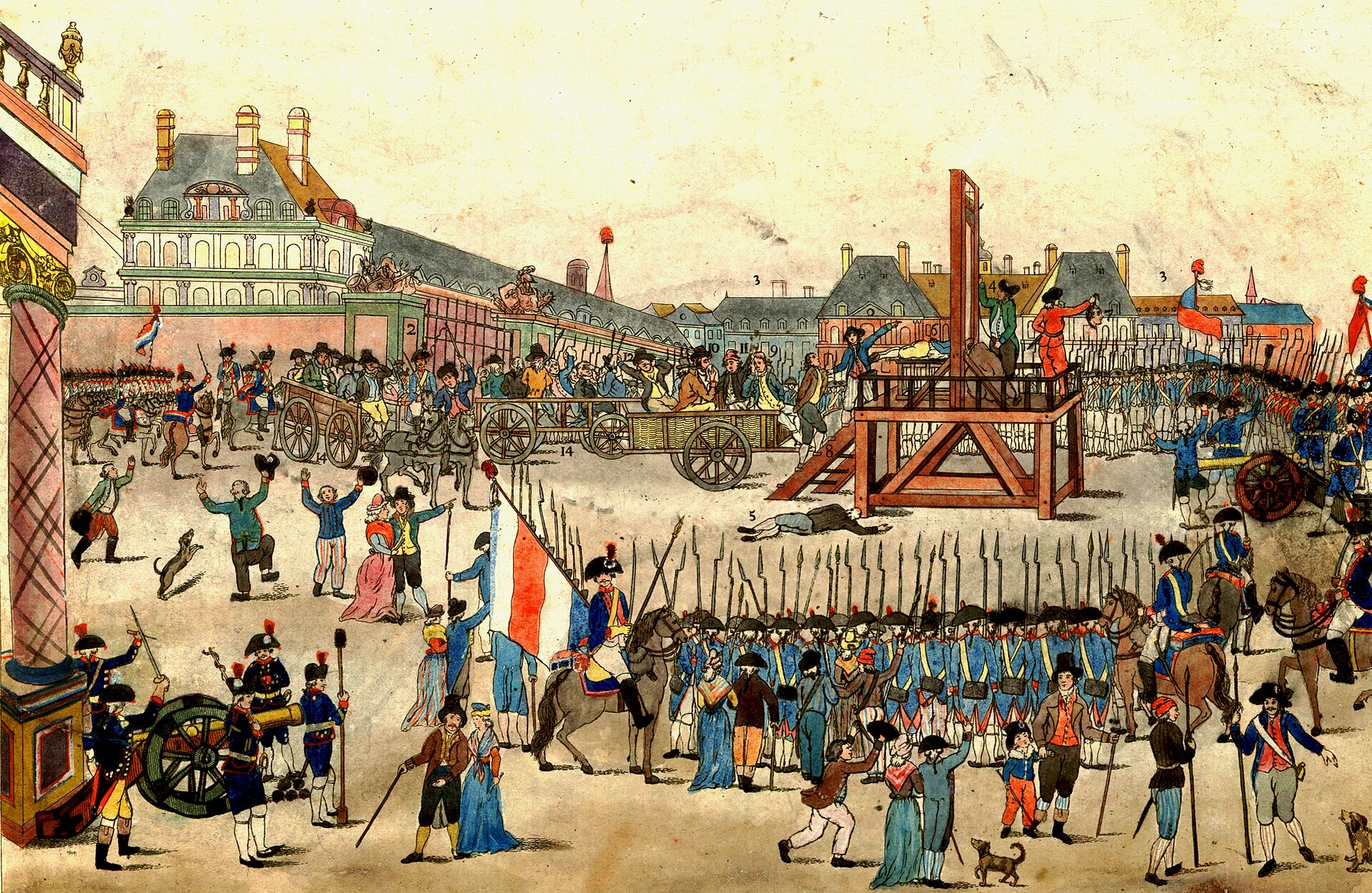

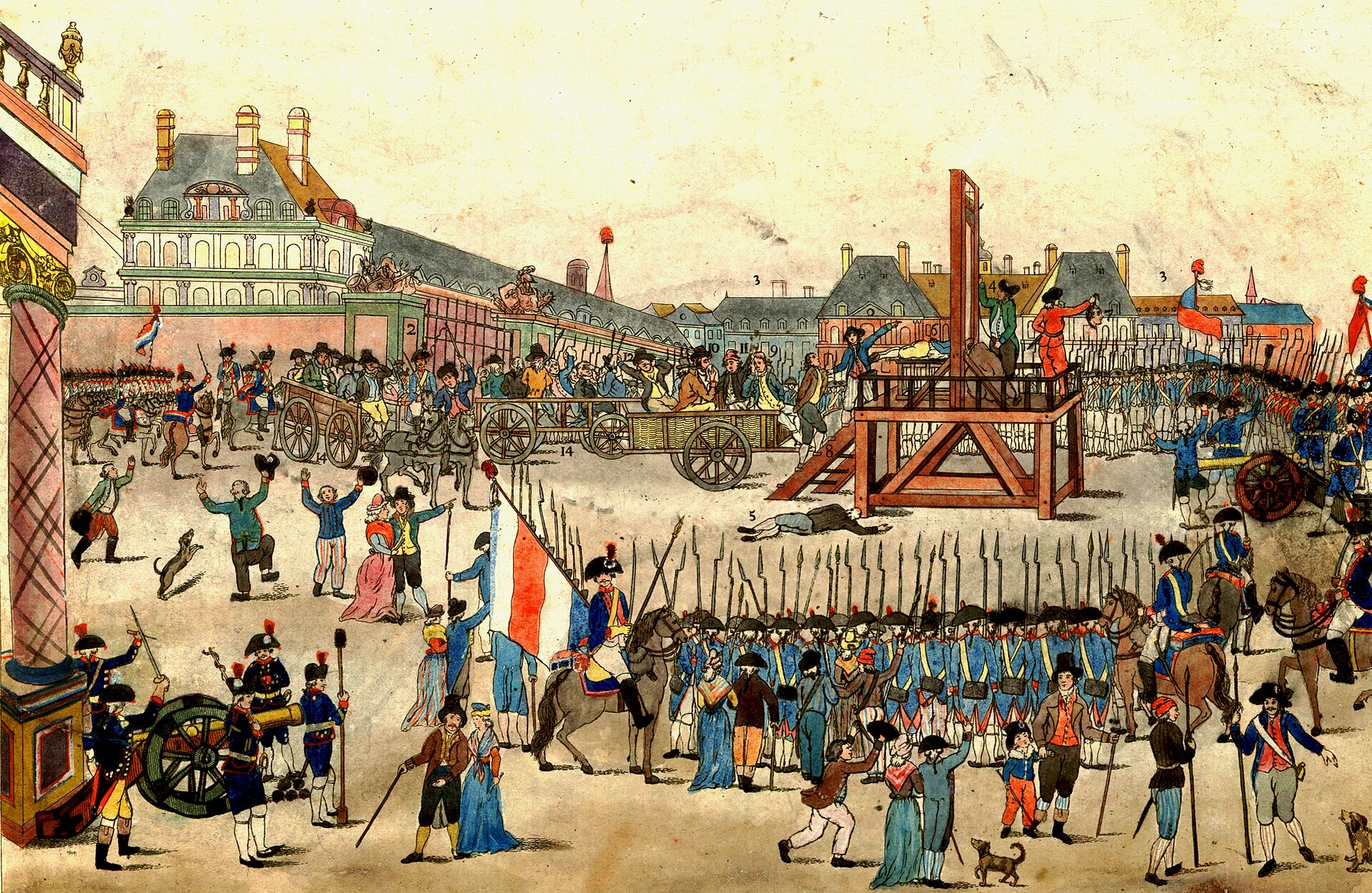

「かるた」はギリシャ語源で、パピルスの小片を意味する「カルテー」がラテン語のカルタcartaとしてヨーロッパ全域に広がった言葉である。ドイツ語のカルテや英語のカードと同源で、イギリスのマグナカルタ(大憲章)もラテン語である。日本では「かるた」というとplaying cardの「歌留多」の意味に限定される。オランダ語ではカールトというそうだが、鎖国が始まってオランダ貿易だけになっても「歌留多」の名称が変わらなかったのは、その頃既に歌留多遊びがしっかり根付いていたせいだろう。「歌留多」が、いつ日本に伝来したかは正確にはわからない。切支丹の宣教師が伝道するわけもなく、商人や船乗りたちが港で停泊中の船上や商館で遊んでいた賭け事が伝わったものか、日本人が海外の港町で知った遊びかもしれない。新村出は、1540年代の末期には、日本に歌留多遊びが伝わっていたと考えている。種子島にポルトガル人が漂着して鉄砲が伝わったのは1543年であるが、そのときポルトガル人が乗っていた漂着船は密貿易商人の王直が率いる明の大型ジャンクだった。ポルトガル人はアジアのあちらこちらに出没していたが、全員がポルトガル船に乗って活動していたわけではない。インド近海や南シナ海の港には、たくさんのジャンク船が密集して商取引をしていて、船には様々な商人や船乗りが人種を問わず乗り込んでいた。明の貿易制限(勘合符による朝貢貿易)は、かえって密貿易を盛んにして、密貿易のネットワークに参加していたこの海域の船乗りたちにもポルトガルのカード遊びが伝わっていたと考えられる。密貿易人や海賊たちは何よりも賭け事が好きである。ヨーロッパの私掠船や海賊船では「酒と阿片とトランプ(賭博)は乗員の習慣の一部」だと言われていた。

慶長二年(1597)に長曾我部元親が発した百箇条の式目に、歌留多等の賭博禁制があるそうだから、その頃には、国内でも取締まらねばならぬほど流行していたと考えていい。商人や船乗りの遊びや賭け事は切支丹の教義と直接関係がなかったために、初期の取締り対象から漏れたのだろうか、港町から花柳界へと瞬く間にカード遊びは勢力を伸ばしたらしい。

初期の「かるた」の枚数はポルトガルのカードと同じ48枚で、図柄もそれを踏襲したものだったようだ。後世まで伝わるものに「天正カルタ」がある。天正カルタは天正年間(1573-1592)の銘がある箱に入った歌留多のことで、天正年間に流行していたものと見られる。その図柄は、「棍棒」「剣」「金貨」「聖杯」の4種類。それぞれが1から9までの数札と3枚の絵札で1セットになったものである。「棍棒」にはクローバーの葉がついたものがあり、後に、これがヨーロッパではクラブになる。「剣」は上下が縮まってスペードに、「金貨」はダイヤに、「聖杯」は台の部分が消えてハートになる。現在私たちが使っているトランプは明治以降に日本に入って来たもので、それより前の図柄のカードが当時の日本に伝わった。江戸時代を通じて賭博禁制はたびたび出されていたが、切支丹の疑惑を避けるためか、次第に南蛮柄から日本風な図柄に変化する。「花札」も寛政の改革の抜け道として作られたと言われ、4種の図案が12枚のカードではなく、12カ月の図案がそれぞれ4枚づつのセットになった。

カード遊びは世界中にバリエーションがあり、タロットなど、その土地によっていろいろ使い方が考案されてきた。日本特有の遊びは、「歌がるた」かもしれない。平安末期からの「貝合わせ」がもとになっていて、読み札と取り札に分けられ、藤原定家の「小倉百人一首」の「歌がるた」は元禄年代に木版によって商品化されて普及した。短歌だけでなく絵札との組み合わせの「いろはがるた」が出来て子供の遊びにもなった。短歌を用いた貴族の遊びが「歌がるた」と呼ばれるようになったのは、「かるた」が賭博の意味を離れて抽象化したためだろう。但し、「歌札」とは言われずに「歌がるた」になったのは、「かるた」があくまでも遊びに限定された言葉であったことを窺わせる。いまでは「かるた」と言えば、「百人一首」か「いろはがるた」のことになった。歌留多遊びは日本でちょっと上品になったようだ。

ポルトガル船には、もうひとつの「カルタ」が積まれていた。「海図」即ち英語の「チャート」である。「チャート」もラテン語のカルタが転化したものである。チャートは図表や図版を刷った紙(パピルスや羊皮紙を含む)を意味していた。「チャート式」という学習参考書のお世話になった人もいるだろう。流行歌のヒット・チャートというのも「一覧表」から来ている。相撲の番付表もチャートの一種だ。チャーター機やチャーター便はその派生語で、独占契約書の紙片のことをチャーターと言った。ポルトガル語ではチャートも「カルタ」である。航海には「海図」が不可欠で、日本でも「カルタ」を海図の意味に使っていたことが、いくつかの文献に見られるという。しかし、こちらの「カルタ」は、鎖国によって必要性がなくなり自然消滅してしまったらしい。

「海図・チャート」と「地図・マップ」とのセットによって世界を俯瞰する。ラテン語では「カルタ(paper紙切れ)」と「マッパ(cloth布切れ)」である。海図は、もとは河川や河口の流れ、沿岸や島嶼の暗礁の位置を記した「水路案内」だったのだろうが、広範囲に活動するようになると、沿岸の地形や港の位置、潮流、風向きなどを書き込むようになる。ヨーロッパの世界地図にゼフュルスなどの風の神が描かれることがあるのも、風向きが重要な情報だったためだろう。(Zephrus西風の神)

鄭和の南海遠征は1405年から1433年までの間に7回行われた。鄭和の航海の海図(巻物)は、南京からホルムズ海峡に至るまでの、ありとあらゆる膨大なデータが細かく書き込まれている完成度の高いものだという。面白いことに、中国沿岸からマラッカ海峡、東南アジアのあたりまでは羅針盤による測量で、描き方も中国古来の技法によるものだが、インド洋になるとイスラムの天体航法によるものになり、プトレマイオスの世界図が下敷きにされているのだそうだ。当時、中国のジャンクは南インドのクイロン(現・コッラム、水郷地帯の小さな町)で、積み荷をイスラムの三角帆を持つダウ船に積み替えるのが慣習化されていた。セイロンからペルシャ湾岸沿いの港町は中国やイスラム、ヒンドゥー、ジャイナ、ユダヤ、アルメニア正教などの多様な宗派に属する商人たちの交易の活動拠点だった。ポルトガルの拠点も多く建設されるようになったが、当初はキリスト教もこの地の多彩な宗教のひとつに過ぎず、異なる宗教・民族の商人たちが共存していた。ペルシャ湾と東南アジアの航路の接点であるクイロンでは、慣行として水先案内人もそれぞれのテリトリーに入れ替わった。鄭和の船団もここでイスラムの水先案内人に変わったために、海図にもその影響があるのだという。アジアの海には活発な交易システムが存在していた。ポルトガル船は、この広範なネットワークの「仲間」に入れてもらったのである。

鄭和以降、明は勘合貿易という朝貢スタイルに回帰してしまうが、一方、ヨーロッパでは羅針盤が地中海地方に伝わった14世紀以降から「海図」は飛躍的に進歩する。地形の景観に頼るだけでは沿岸から離れられない。しかし、正確な方位を知ることができれば遠く沖合にまで出られるようになる。この頃の海図に、洋上のある点から放射状に線が描かれているのを見たことがある方もいるだろう。この点をコンパス・ローズといい、羅針盤を使った方位を示す起点となる。洋上で結ばれた点を辿ることで、緯度経度を使わなくても目的地に着くことができる実用的なもので、かなりの遠洋航海も可能だったという。新しい地図や海図の測量技術や作図法は、ヨーロッパ人の世界を見る視点を変えた。興味の対象が宗教的な世界観から世俗的経済的なものへと転換していったのである。経済世界の広域化は、ヨーロッパ中心の世界観を育てることにもなった。

海図の需要は大きく、新しくて情報量の多い羊皮紙の海図は、刷っても刷ってもすぐに売れてしまったという。より正確な海図ができると、それは国家機密になった。航海の原動力は「欲」である。羅針盤やアストロラーベの改良と製作、三角帆の帆走技術、船の構造や製作など、航海技術に携わる人々のなかには、知的・技術的な好奇心や未知の世界に憧れる者もいただろうが、船団を仕立てる出資者にとっては、航海は途方もない富を運んで来る一大事業である。船乗りたちも一攫千金を夢見た。ヴァスコ・ダ・ガマの船隊がカリカットに到達したとき、カリカットの王に「ポルトガル王からの贈り物」として献上した品々が、「この町に来る一番みすぼらしい商人の扱う物だ」と笑いものになったという話がある。このとき、ガマは、この地域の交易による富の豊かさに比べて、ヨーロッパの産品の貧しさに愕然としたことだろう。日本にやって来た初期のイギリス船が「毛織物」しか売るものがなく、そのようなものが不要な日本人はイギリス商人を相手にしなかったという話も聞いたことがある(大昔の記憶で確かではないが、司馬遼太郎の著作か対談だったと思う)。産業革命前のアジアの文明の豊かさと文化の高さを物語る逸話である。ヨーロッパ人にとっては、アジアの産物や富だけでなく、伝説の「エルドラド」や「ジパング」の黄金は、国家を挙げての関心事だったらしい。彼らは地域間交易の互恵関係に満足せず、ヨーロッパでのライバルとの競争で、モノとカネの流れを独占しようとした。国家の船団にも、それを狙う海賊たちの船にも積まれていた2種類の「カルタ」は、どちらも「欲」の象徴だった。

「歌留多」遊びは賭け事で、その点数を競う。つまり「ポイント」を競うことになる。現在、世の中に溢れている「ポイントカード」も「点数」である。この点数のことをポルトガル語では「ポンタ」という。ポルトガルの研究者によれば、インドから南洋諸島にかけて「ポント」という語を使う地域があるそうで、それはポルトガル語の影響ではないかと述べている。英語のpointは、もともと「先端、剣先、突端、小さな点、尖頭」などの「先」の意味を持ち、「突き出た岬や洲崎、河川に突き出した堤」などの意味もある。

新村出は、「先斗町」の呼称も、河辺に沿った地形にあるこの界隈の遊戯界で、歌留多用語の「ポント」が転用されたのではないかと推測している。現存する文献での「先斗町」の初出は、井原西鶴の『好色一代男』だと言われ、書かれたのは天和二年(1682)である。この時期以降、この呼び名がいろいろな文献に見られるようになるのは、「先斗町」という呼称が定着していったことを示しているのではないか、また、鴨川の洲崎地に「ポント」という俗語を当てたのは、場所柄・時代柄ありそうなことだと、新村出は述べている。

尚、余談であるが、本居宣長の「在京日記」には、若いころ京に遊学した折に、先斗町(千斗町と書いてある)に宿泊した記録があるのだという。新村出は「この偉人の青年期の弱点を告白したところ」に、ちょっとばかり安堵と微笑ましさを感じたようである。

『南蛮更紗』新村出著 /東洋文庫596 平凡社

『海図の世界史』宮崎正勝著 /新潮選書 /2012

『東インド会社とアジアの海』羽田正著 /興亡の世界史15 講談社 /2007

〈編集部より〉

最新号『表現者クライテリオン2024年1月号』が好評発売中です。

ぜひお手にお取りください!

購入予約・詳細はこちら

定期購読にお申込みいただくと毎号10%OFF、送料無料で発売日までにお手元に届きます。

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.20

NEW

2026.02.19

NEW

2026.02.18

NEW

2026.02.16

NEW

.png)

2026.02.16

NEW

2026.02.16

2026.02.19

2026.02.16

2026.02.16

2026.02.11

2026.02.13

.png)

2026.02.16

2026.02.12

2026.02.20

2025.06.24

2026.02.16