2024年は世界的な選挙イヤーと言われる。中でも世界に最も大きな影響を与えるのが11月のアメリカ大統領選挙である。年明けから両党の予備選が始まって、これから次々にアメリカの国内事情が私たちの耳にも入って来るだろう。選挙戦を通して見えて来るのは、国内の分断が前回よりも更に深刻になっていることだ。オバマ時代に全米でティーパーティー事件が頻発したのは、それまでくすぶり続けていた不満の導火線に火がついたもので、2016年にトランプが選出されたとき、世界中の誰の目にもはっきりとアメリカの国内分断が印象付けられた。しかし、トランプ選出で終わることなく、その後も一向に分断が収束するどころか、ますます収拾のつかない「内戦状態」になっている。2016年の民主党候補はヒラリー・クリントンであったが、民主党支持者の間でサンダース候補が若者の支持を集めた。トランプとサンダースは、まったく違うキャラクターでありながら保護主義を掲げ、双方の支持者にあるアメリカ・エリート層に対する強い反発には同質のものがあった。オバマ大統領選出のとき、民主党候補者選びの際のオバマの対抗馬は同じくヒラリー・クリントンだった。ヒラリーが象徴するウォール街のエリート層に向けた反発がヒートアップしていく過程を、大統領選挙を通して見ていたことになる。

どの国でも国内分断の最も大きな要因は「満たされない分配」にある。歴史上、不平等がなかった時代はない。支配層と被支配層の分配の差は経済活動の必須条件とすら思えるほど普遍の現象である。それでも、民衆がそれをことさら意識しない時代、または許容できる時代というのもある。それは、国民の一人ひとりが「稼いでいる実感」を持てる時代だと言える。個人としての「経済成長」が実感できるのは、たとえ今日の稼ぎが少なくても、明日の労働の報酬に希望を持てるときで、「未来」への展望が開けているときである。「働けど働けど、じっと手を見る」日々からの出口が見えない状況では不満が蓄積される。多くの民衆がそんな状態のときに、ウォール街の桁違いの収入は見過ごせるものではない。「貧しさ」の実感は、すべてに対して不寛容になる。「彼ら」は狡くて「自分たち」は不当な扱いを受けているという意識が怒りになる。収入の不平等だけでなく、人種や思想や慣習や宗教など、どんな違いにも目が行き、忍耐力が低下する。

国民の満足度が低下するのは、結局のところ、国力低下の反映と言える。ソビエト連邦の崩壊はアメリカ一強の時代の始まりに見えた。しかし、アメリカの国力のピークはずっと以前にあって、既に衰退が始まっていたというのが一般的な見方だろう。それをニクソン時代のブレトンウッズ体制の終焉と見る識者は多い(1971)。ニクソンの時代に、ベトナム戦争での軍事力の限界と、日本やヨーロッパの企業との競争で経済的優位が揺らぎ始めるのが見えてきた。売れるものがなくなったアメリカは、基軸通貨としてのドルの発行権を利用して、ドルを「商品」にして生き延びた。変動相場制は資本の国外への移動を促し、アメリカ国内の空洞化が進むが、世界の金融化によってアメリカが世界に「寄生」する道筋をつけた。

「寄生」するということは、どういうことだろうか。世界的なコロナの大流行で、ウイルスに関する情報が増え、ウイルスや微生物の寄生についての知識も広まった。ウイルスは、代謝活動に必要なエネルギーを求めて人間の体内に入り込み、養分を奪って生き延びる。だんだん弱毒化するのは、宿主を殺してしまえば、自分も生きられなくなるからだ。体内だけでなく、植物や動物界にも寄生はある。マクニール(William H. McNeil 1917-2016)は、微生物による動物、主にヒトへの寄生の状態を「ミクロ寄生」と言うのに対して、自然界の動物間の寄生状態に目を向け、これを「マクロ寄生」と言った。狩猟用の武器を手にした人類が動物界の捕食関係のループから抜け出し、他の動物の餌として食べられることがなくなり「寄生の王者」になって以降、ヒトの集団間の関係にも「マクロ寄生」が見られるようになる。

マクニールには『疫病と世界史』(1974)という有名な著作がある。歴史学者で、医学の専門でもないマクニールが疫病に興味を持ったのは、スペイン人のメキシコ征服について調べたことがきっかけだった。何故、エルナンド・コルテスが600人に満たない部下で、数百万のアステカ帝国を征服できたのか。定説では、新大陸に「馬」がいなかったことと「鉄砲」の威力によるものだとされていたが、当時のあまり性能のいいとはいえない銃器や馬だけで、本当に帝国を滅亡させるほどの威力を発揮できたのか、マクニールは疑問に思ったのである。彼は、馬や鉄砲という「武力」の差ではなく、ヨーロッパ人が新大陸に持ち込んだ「天然痘」が、決定的な原因になったと考えた。当時はまだ天然痘の原因も、当然ながら「免疫」についても知らない時代である。天然痘が襲ったとき、子供の頃にほとんどが感染していたスペイン人は免疫をもっていたが、新大陸のインディオたちは破滅的な打撃を受けた。スペイン人もインディオたちも、それぞれが神の罰と解釈した。疫病から無事なスペイン人は自分たちの神の恩寵と捉え、仲間が次々に感染して倒れていくのを見たインディオたちは神の怒りに触れたと信じたのである。わずかに生き延びたインディオは、「スペイン人の神」の優越性を認め抵抗をやめた。

彼は、この著書で人類史における疫病の流行が人口を左右し、その「歴史的な悪疫の構造」が、社会や政治に及ぼした影響が如何に大きかったかを検証した。歴史は、政治・経済・軍事・宗教・文化の側面から語られることが多いが、構造的変化の時代にはその原因をひとつに限定することはできない。同時に作用しているたくさんのメカニズムをすべて網羅することは不可能だが、歴史のパターン認識の際の重要なパラメータのひとつとして、感染症は無視できない要因に数えることができると、マクニールは考えている。

マクニールは、更にそれを発展させて、経済関係や国家間関係を「マクロ寄生」という切り口によって人類の歴史を解読することを試みている。他人の働きに頼って生活する人々を「寄生している」と比喩的に言う。何年か前には『パラサイト』という韓国映画の題名にもなったし、親の脛をかじって実家から出て行かない子供のことを表す「パラサイトシングル」という言葉も定着した。「髪結いの亭主」「居候」など、寄生は人間世界では珍しいことではない。個人の関係だけでなく、社会的、組織的な寄生も常にある。権力者と庶民、支配者と被支配者の関係は、ほとんどが「寄生」と言い換えられる。

社会的なマクロ寄生には、例えば、荘園の領主や封建時代の地主と小作農の関係がある。地主は土地の使用料として年貢や小作料を取り立てる。小作は収穫の何割かを現物や労力の提供によって上納する。これは「搾取」とも言われるが、「寄生」にはもう一つ重要な要素がある。それは、税や地代が支配層に転化される「均衡点」が、安定的な両者の関係を維持するということである。支配層は武力や権力を持ち、外部からの侵入時に所有地の防御を通して、そこで働く小作たちをも守ることになる。外部からの侵入者は、略奪者でもある。支配される者たちにとって、外部からの容赦ない略奪よりも、強力な保護者を得る代償として徴税に従うほうがましである。領主のほうも、小作たちが「略奪者よりは好ましい」と思われる限界を超えて徴税すれば、過酷な略奪をする侵入者と同じになってしまう。被支配層から土地や農作物という資源に対する支配権を「制度的に」奪うことによって、被支配層の生存をぎりぎりのところで保つ「均衡点」が、持続的な収益を得るための徴税の額になった。これは、ミクロ寄生で宿主を殺さない程度に弱毒化していくウイルスの戦略と類似性がある。資本家が労働者を搾取しているという構図も、国家が企業に課す法人税も、均衡点を超えるとかえって損失を計上する。共産主義革命も植民地の解放も国家間の戦争も、それまでの均衡が破られたことによって起こったという見方もできる。

アメリカは市場経済を拡大するためにアメリカン・ルールを国際化しようとした。背後には強い軍事力とドルによる石油取引がある。世界の国々が貿易決済のためのドルを必要とした。ドルは商品化されたが、この商品には元手がかからない。ドルを刷ることでアメリカは世界に寄生した。けれどもグローバル化は、どの国の国民にも格差をもたらした。投資先の国々では、支配層だけが利益を享受して社会全体の底上げにはならなかった。宿主とのバランスを無視したウォール街のエリートたちは、自覚のない略奪者になっていった。寧ろ、自由と民主主義という「普遍的な正義」の明るい伝道者のような振る舞いで寄生した。資本や技術の移転で力をつけてきた途上国の台頭で、アメリカのコントロールに不満をもつ国が出てきた。中国の一帯一路戦略で人民元決済や自国通貨で決済しようという動きもある。ウクライナ戦争で、ロシアへの経済制裁がかえって基軸通貨としてのドルを弱体化させている。世界の警察官を辞めたアメリカは、だんだん他国に寄生できなくなっている。アメリカ国内では、国民から他国の労働力に寄生先を変えることによって、寄生と宿主の均衡が崩れた。グローバル化は安い労働力を求め、国内にも「不法移民」という労働者にとっての「外部からの侵入者」が押し寄せるが、労働者を保護してくれる者がいなくなった。国内での「マクロ寄生」の均衡も崩れた。

歴史の安定期である「均衡」は長くは続かず、揺らぎの度に破綻し攪拌され、新たな均衡点を見つけるまで混乱が続く。マクニールは「人間の営みは、均衡の複雑なヒエラルキーの中で進む」ようだという。私たちの行動は「未知のものや好ましくないものに対して、畑と荒れ地を区別し、土地と自分たちとを区別し、管理や予測が可能なものとそれ以外のものとを区別する一種の境界線を引くこと」で、「それ以外」というのは破綻が常に潜む場所のことだという。特定の断片的な行動が整然とした完全なものに近づけば、古い均衡は変化し、不安定さが増す。「世界を統制しようと取り組むことで、必然的に」破綻が起きる。「人間の行動と生産効率の高まりとが密接に結びついてもたらされるあらゆる利益は、新たな機能停止に向かいやすいもののようです。そのとおりであるなら、破綻がなくならないのは、エネルギー保存の法則のような自然法則であるに違いないでしょう。」とマクニールは言う。静止した世界は死の世界である。自然界も人の世もダイナミクスである以上、常に均衡は脅かされている。破壊的な分断を招くのは、緩やかな均衡点の移動によってではなく、一方的に巨大な力が働いて均衡を壊すときである。アメリカ社会の絶望的な分断は、自国民のケアを怠り、均衡を無視して、モノも頭脳も労働力も世界に寄生することで唯一の超大国になろうとした自らの貪欲さが招いた当然の帰結だとも言えそうだ。

【再び能登半島地震についての付記】

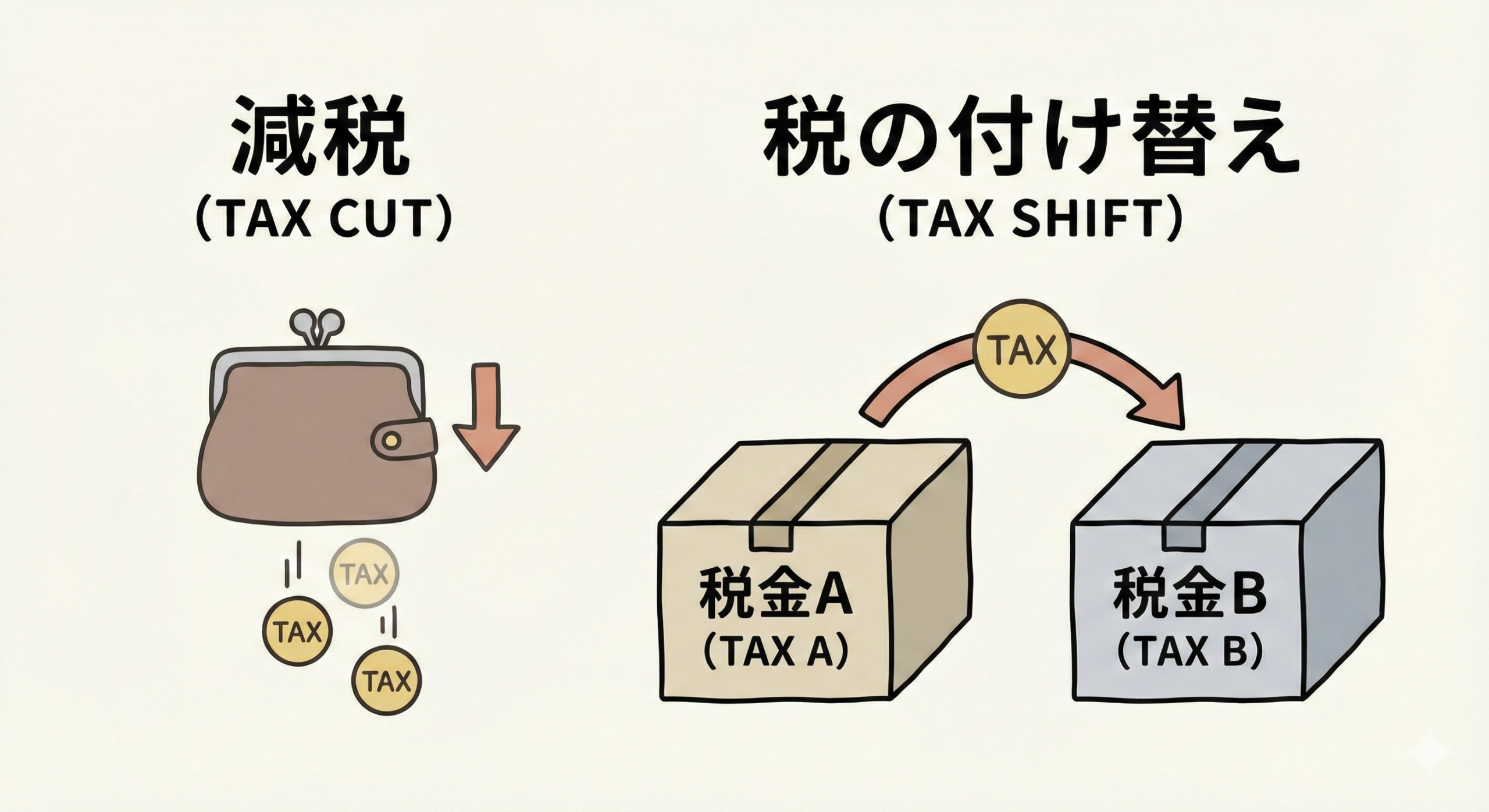

感染症も人間の貪欲さも自然災害も、地球上のあらゆることが「均衡」を破る要素になる。自然災害は防ぎようがない。台風も地震も人間の都合に合わせてはくれない。今回の能登半島地震で思い知らされたのは、結局は『減災』に尽きるということだ。この国はマントルの上に乗った薄皮煎餅だ。周期的な大地震でバリバリ割れるのを避けられない運命にある。人間にできることは「備え」による「減災」だけである。個人にとっての減災は自分の身を守ることと家屋の耐震化、国家としては、いち早く復興するためのインフラの強靭化である。電気・上下水道といったエネルギー・生活インフラと、道路・橋梁・鉄道などの物流・移動手段を確保できるか否かで被害の規模が決まる。高度成長期に建設されたインフラの老朽化が予測されながら、後回しにしている間に、いまや人手不足や資源高騰で心許ない。

東南海大地震が同時に起きれば、産業と人口が集中した太平洋沿岸地域の殆どが被災地だ。「被災地域の人口」の方が「救助や支援に関わることができる人口」よりも遥かに多いことになる。被害を免れた地域では、それまで以上に生産活動を続けなければならない。老人や子供以外の生産年齢人口に、生産活動と支援活動を同時に要求できないだろう。被災地域には『誰も助けに来てくれない』ことを覚悟しなければならない。

『減災』は、藤井先生が何年も前から提唱している「国土強靭化」しかない。太平洋側の移動・物流が壊滅的になったときの「代替ルート」は確保されているのだろうか。隆起や地形の変化で港湾が使えなくなる場合はどうするのか。どれだけのバックアップシステムが準備されているのか。ハード面と同時に、救助や支援のプロが必要だ。専門知識と訓練を積んだ「常備軍」としての機関である。現在、民間のNPOが個別に対応しているが、広域複合災害になったら、全体を把握して対処できる常設機関が必要だ。これからは、高齢化と人口減少で人的資源も脆弱になっていく。ノウハウのない自治体職員では対応しきれない。自衛隊は「何でも屋」ではない。国防という任務もある。昔の殿様ならば、領地の災害を最小限にしようと平時から土木工事や水害対策を進めただろうが、選挙の当落しか頭にない政治家や任期を無事に過ごせばいいという役人に、腰を据えた対策はできない。(ジョーの国賓待遇御招待より大事なことでしょう……フミオさん?)

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2026.01.29

2018.09.06

2018.03.02