10月16日より最新刊、『表現者クライテリオン2024年11月号 [特集]反欧米論「アジアの新世紀に向けて」』、好評発売中!

本書の購入はこちらから!

よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前々回に紹介した『日経サイエンス』の記事の認知言語学の論文にあった「感情を強く刺激する単語が脳への定着に優位性を持つ」という実験結果には興味深いものがある(『日記』33)。コマーシャルの「キャッチコピー」は、それを利用したもので、如何に瞬間的に相手の気を惹き、記憶に留めさせるかを狙う。江戸時代にも看板や口上で、商品を売り込むために「惹きつける言葉」を利用していたし、闘争を煽るアジ演説や規律を守らせるための標語なども、相手の気持ちを捉え持続させようとしている。商売などで一般大衆を相手にするとき、感情に訴える言葉がどれほど力を持っているか、昔から無意識のうちに、みんなちゃんと気づいていたわけだ。私たちが「刺激の強い言葉」に反応するのは、それが、私たちの脳の進化過程で生存上有利に働いたからだろう。自分たちが、そのような傾向のある脳を持っているということを自覚しておくことは大切だ。

この切り口から眺めると、最近の国会討論からメディアの論調、日常会話やネット上の意見など、多くの場面が「感情」を刺激するものになっていて、ほとんど「それだけ」になってしまったように見える。選挙の街頭演説では、内容よりも強烈な形容詞だけがやけに大きく聞こえて来て、「断固として!」「徹底的に!」「しっかりと!」などが断片的に耳に残る。「攻撃する言葉」「盛り上がる言葉」「炎上する言葉」「感激する言葉」「怒りの言葉」など、強い感情を押し出す言葉が氾濫していて、落ち着いて内容を吟味する余裕、正確に伝える努力、ものごとを論証する力が弱まっていると感じることはないだろうか。真面目な話の途中で、気の利いた「レッテル貼り」や「それって○○ですよね」という決めつけや、「だから、結論は何なんですか?」という途中経過をばっさり切り捨てる態度が蔓延している。決めつけや性急な結論は、そこで議論を終わらせる。

この傾向に日常的に拍車を掛けているのがSNSだということは、誰でも察することができるだろう。限られた行数に言いたいことを詰め込むには強烈な言葉が選ばれる。短時間内で処理するには、言葉よりも視覚に訴えるほうが早いかもしれない。なによりも、スマートフォンは瞬間的反応のための最適設計ともいえるもので、アルゴリズムを利用したソフト面でも、手のひらに乗るサイズの画面というハード面でも、文字通りの視野狭窄を促している。

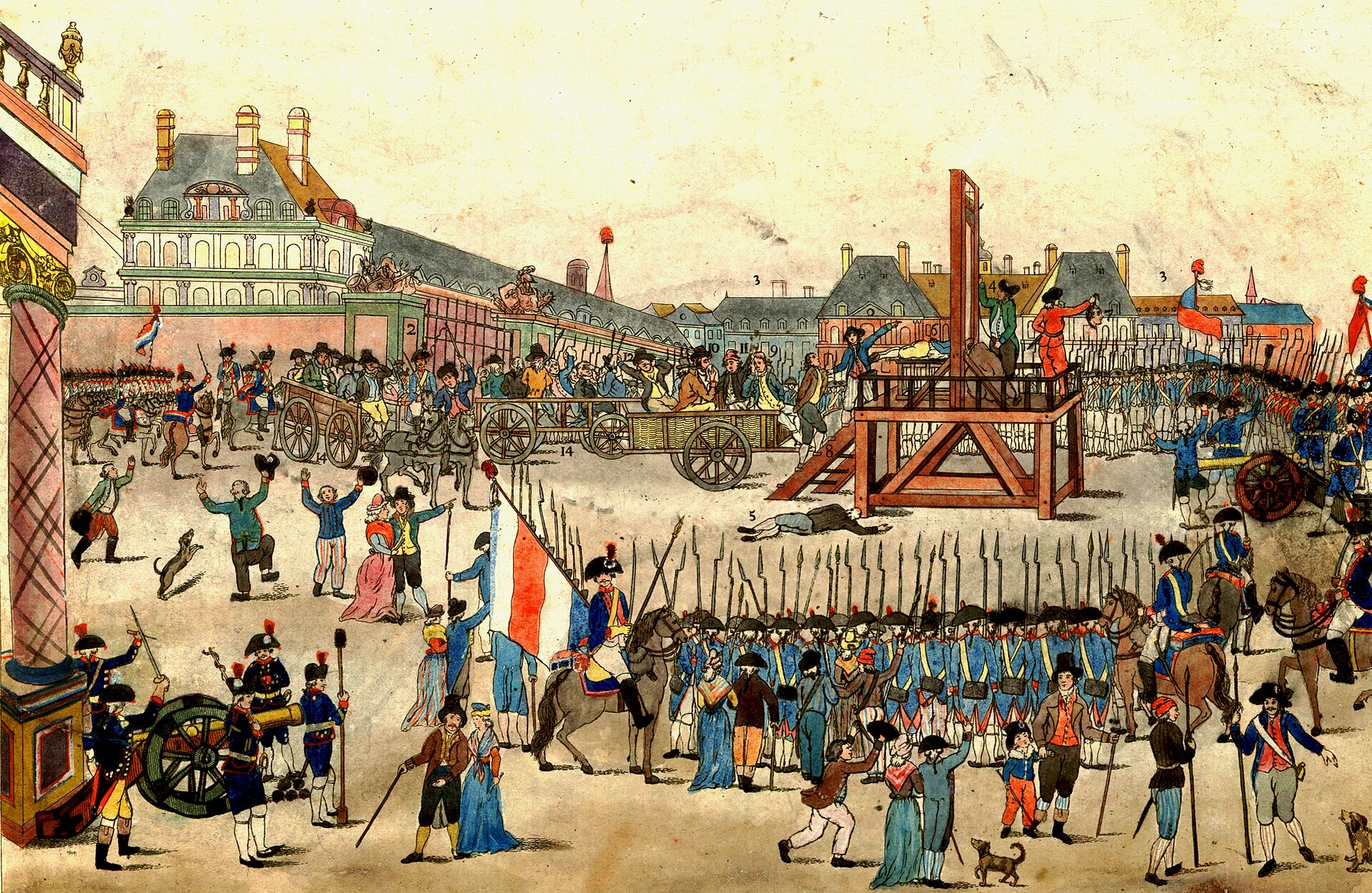

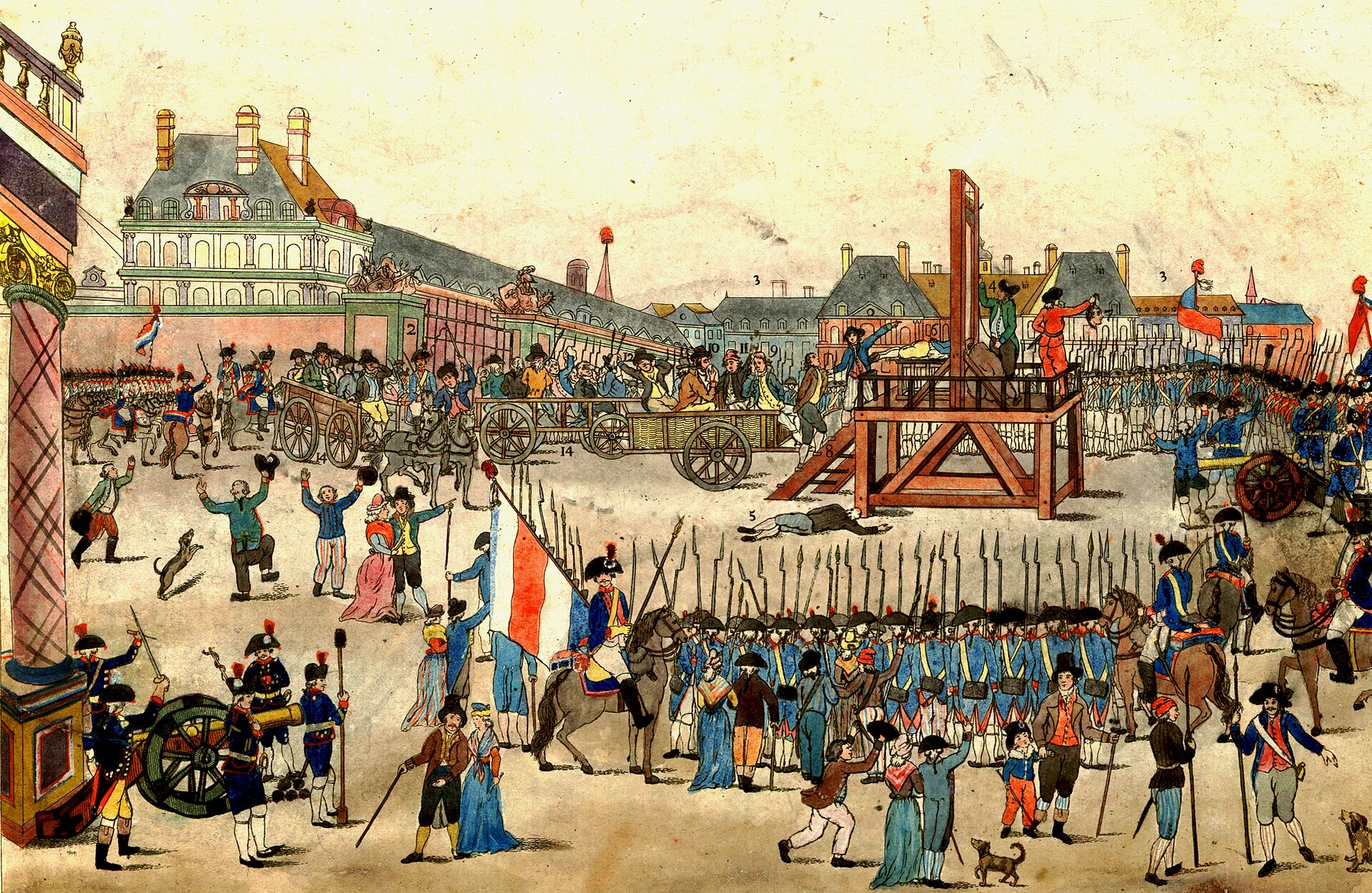

激変する世界情勢の中で言葉に条件反射的に反応するだけになっているのは、とても怖いことだと思う。各地で起こっている争いごとを見ていても、「どっちが悪い」とか「かわいそう」とか、視覚に強烈な印象だけが残って、すぐに忘れる。飛んでいく矢を瞬間的に捉えるだけで運動を見ていないから、速度も軌跡もわからない。その瞬間の微分係数もわからず関数として表すこともなければ、止まった矢を見るのと同じだろう。

言葉を取り戻すには、単語を知っているだけでは不可能である。単語には、それぞれの個人がもつスキーマがある。その単語から何をイメージするか、その単語を発する背景が何かは、人によって違う。同じ言葉を使って会話していても、誤解が生じることもあれば、話し手の使う言葉の重要度と、聞き手の受け止めた重要度の違いから、捉え方が変わってしまうこともある。自分を納得させるための言葉が、相手に同じように理解されているわけではない。

一つの単語に一人ひとりが偏ったイメージを持っている。自分の視点とは「偏見」であるとも言える。よく、政治家が「丁寧に説明をして…云々」と常套句のように口にするが、本当に丁寧に説明すれば理解されるのだろうか。物理学や数学の説明のようにかなり客観的な問題でも、個人のもつ情報量やスキーマの違いで「丁寧な説明」も徒労に終わることがある。あれだけ説明したのにわかっていない……ということはよくあることだ。私心のない政治家が信念を持って政治を行おうとしても、その信念は自分だけの価値観で偏った正義かもしれない。自分は正しいと思っているから、「丁寧に説明すればわかるだろう」と考えても、「あなたの信念、私の迷惑」「あなたの正義、余計なお世話」という悲しい結果になることがある。核抑止や憲法改正などの議論が平行線を辿るのは、丁寧な説明では解決しないことを示している。

何か問題が起こると、専門家の意見が求められる。専門家がこう言ったというお墨付きでニュースは終わる。専門というのは、ある偏った見方を追求することでもある。そのことだけを深く深く掘り下げて追及するとき、周囲のことを見ていない。そうしなければ追及できないのだから、別に悪いわけではない。しかし、切り口はひとつではない。ある社会問題を、別の専門家が見ると、別の見え方になる。技術的な評価、経済的な評価、社会的な評価などで意見が割れる。原発問題などはいい例だろう。技術面や安全性は信頼できるか、経済効果から見るとどうなのか、住民の不安、今後のエネルギー政策、さらには再稼働がなければ技術の継承ができずに将来の関連技術問題の解決に困る場合があるのではないかという懸念、等々、それぞれの専門家が違った視点で話をする。

個人の生活でも同様で、同じ「海」でも、オホーツク海と玄界灘と瀬戸内海と沖縄の珊瑚礁では、それぞれの住民が異なる体験でイメージしている。まして、日常会話での親子関係や恋人関係、上司と部下、生徒同士の問題など、みんなが善意であっても、各関係者のもつスキーマの違いや視点の違いが話をこじらせることは多い。

「丁寧な説明」には限界がある。相手のもつスキーマと自分のスキーマが違えば、どんなに説明してもわからないことがある。なんとかお互いに理解しようと思ったら、自分の主張を「丁寧に説明」するよりも、相手の説明を「丁寧に聞く」ことのほうが必要ではないだろうか。きめ細かい説明は自分の心理を見つめるためのもので、これは自分の考えがどのように偏っているのかを知る上で必要な作業であり、大切なことである。一つの言葉や文章を、私たちはそれぞれ異なるイメージに置き換えている。互いの言葉は等価交換できないからこそ、相手のスキーマが自分とどのように違う「偏り」から成るかを知る努力が必要で、それは翻訳作業といっていいものだろう。

自分の心理の客観的説明はメタ認知ができるかどうかである。その作業は「言葉」によってなされる。刺激的な言葉ではなく、的確な言葉を使わなければならない。一つの単語に関わる多くの情報を整理し抽象化することができれば、豊かなスキーマをもつことになる。自分の偏りに気づけなければ、相手を説得しようとして失敗する。お互いの偏りを知った上で歩み寄る方法を見つけるのがコミュニケーションだろう。

古井由吉は「日本語は本来長い呼吸の文章を話す言語なのです」と言う。「現実に関しても、人間の心情についても、相互に依存し合う要素をいろいろ含んで入り組んだことを話すには、どうしても文脈が長くなるはずなのです。だから、長い呼吸の文章を話せるだけの言葉の力が必要なのに、それが失われかけている」と述べているのは、国広哲弥が「言葉の使い分けが失われて、強い刺激的な言葉に単一化される」ことを危惧したのと同じ頃で、今世紀初頭に日本語が大きな曲がり角にあったということではないだろうか。(『日記』33)

古井由吉は、日本人の言語生活は「常なる変換」なのだという。「仮名で発想したものを漢字に変換する。漢字で発想したものを、仮名に移す」という作業を、書くときも会話のときも行っていて、その変換に大きなエネルギーを使っているはずだと考えている。「つまり、日本語とは、変換のエネルギーがないと衰えてしまう言語なのです。」「これはもう、日本語の宿命のようなもので、変換の力を強めるより他に術はない」「そうやって日本語という言語が成り立ってきた。これを忘れると日本語は失われるかもしれない」という。

条件反射では、「変換」のエネルギーを必要としない。刺激的な言葉は「好み」にダイレクトに訴える。結論を急かす時代の戦略だろうか。反射神経を競うオンラインゲームは、熟考する将棋や囲碁に比べて、大きな利益を生んでいるらしい。思考の余裕や検証の時間を与えずに即決させて、利益に誘導させるのは詐欺行為のようなものだ。少数の限られた世界的企業が利益の最大化を図った結果が、人々を「楽しく」思考停止させることで、企業収益の視点では「利用者の思考停止=高い生産性」になる。これがアテンション・エコノミーというものなのだろう。刺激に対する条件反射のような言語で、短い文章で簡単に伝え合うことに慣れてしまったら、複雑な事情やたくさんの要素を総合する力をなくし、日本語の変換エネルギーが失われてしまう。

日本語は、漢字に出会うことによって高められたのだと思う。漢字と仮名の日常的な変換の力が、西洋言語の翻訳語でも発揮された。明治初期に、日本人は西洋の文学や思想や制度を次々に質の高い翻訳で日本語に取り込もうとした。早い時期から、世界の主な古典や文学作品や思想書など、どの分野の文献でも殆ど日本語で読めるようになっていたくらいである。それらが印刷物になるということは、それだけの潜在的消費者の存在があったということで、各分野の新しい翻訳語を読者が理解したということは、驚くべき言語力である。

古井由吉は「言語は本質的に翻訳機能だ」という。「漢字には一字の内にいろいろな意味が統合されている。われわれは読み取るために、そこから一つの意味を分析し引き出してくる。これは翻訳です。」ひとつの漢字がスキーマを構成している。変換するには、単語に蓄積された知識の枠組み、抽象化された知識を駆使しなくてはならない。的確な変換を可能にする訓練は、やはり読書だと思う。長い文脈を必要とする文学や論壇が完全に消滅しないのは、文脈を通して言語変換作業の過程を追うことができるからである。個人が実体験できる範囲など知れたものである。古典、資料、新聞、文学、歴史などを自分の言葉に「変換」する日々の作業は、自分のスキーマを豊かにして、メタ認知を可能にする。自分の偏見に気づけば、偏見を修正することができなくても、他者との現実的な妥協点を見出すことはできる。

経済も政治も技術も芸術も人間関係も、表現されるものは全て「変換」の一形態である。揺れ動く世界のニュースを聞くときも、私たちは自分の「偏見」から逃れることはできない。偏見とは「好き嫌い」であって、説得や反省で容易に変えられるものではないのだ。それでも歴史や文学を通して、自分の偏った見方を自覚することはできる。偏見を捨てることができなくても、自覚することが必要なのではないか。偏った自分という自覚がなければ「寛容」は生まれない。

感情を刺激させる言葉や結論を急がせる世の中で、自分の「偏り」を自覚するためのメタ認知、それを得るための言葉の変換エネルギーを蓄積させることは簡単ではなさそうだ。ネット上は「細切れ」の世界で、すべての「瞬間」を奪い取っていく。文脈を失えばパブロフの犬になる。パブロフの犬にならないためには、言葉の力を取り戻さなくてはいけない。「私」が消滅しても、日本語を消滅させてはならない。

『漱石の漢詩を読む』古井由吉著 /岩波書店 2008

橋本由美

<編集部よりお知らせ>

最新号『表現者クライテリオン2024年11月号』が好評発売中!是非ご一読ください。

本書の購入はこちらから!

よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!サポーターズに入ると毎号発売日までにお届けし、お得な特典も付いてきます!。

サポーターズPremiumにお入りいただくと毎週、「今週の雑談」をお届け。

居酒屋で隣の席に居合わせたかのように、ゆったりとした雰囲気ながら、本質的で高度な会話をお聞きいただけます。

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.20

NEW

2026.02.19

NEW

2026.02.18

NEW

2026.02.16

NEW

.png)

2026.02.16

NEW

2026.02.16

2026.02.19

2026.02.16

2026.02.16

2026.02.20

2026.02.11

.png)

2026.02.16

2025.06.24

2026.02.13

2026.02.16

2026.02.12