いつもお世話になっております。『表現者クライテリオン』事務局です。

本日は、先日の衆議院総選挙の結果を受け、2025年12月16日発売の『表現者クライテリオン 1月号 『高市現象』の正体』に掲載された、浜崎洋介先生の「巻末オピニオン」全文を特別に公開いたします。

誰もが驚いたこの結果の背景には何があるのか?

『表現者クライテリオン 1月号』では、この事態を「高市現象の正体」として分析。

「なぜ今、高市なのか」――

日本、そして世界の、ここから始まる「大転換」を見据えつつ、多角的に論じています。

新政権の行方と、日本社会の構造的転換を深く読み解く「規準(クライテリオン)」として、ぜひご覧ください。

高市政権の誕生と「高市現象」

十月二十一日、宮中での総理親任式と大臣認証式を済ませ、高市内閣が正式に発足した。それから約三週間、高市政権はあの石破政権の「空白の一年間」を埋め合わせるかのように、これまでの悪循環を断ち切る政策を次々と打ち出し、外交実績を積み上げている。

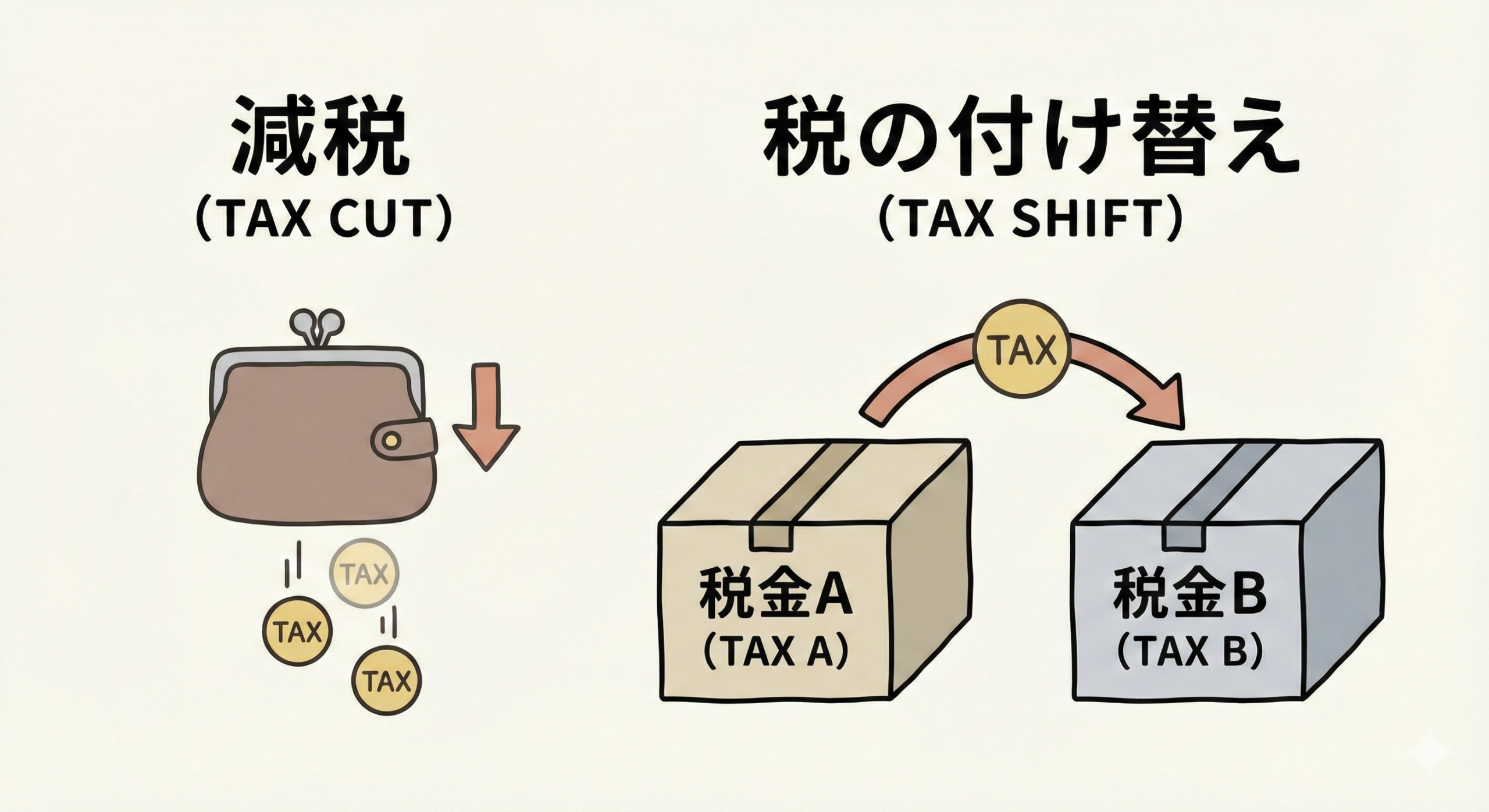

外国人による土地取得規制の見直し。ガソリンの暫定税率年内廃止。台湾有事を「存立危機事態」と見做すことの明言。「プライマリー・バランス規律」の単年度黒字化(という日本だけの不条理な拘束着)の撤回と、それに代わる世界標準の「債務対GDP比」という到って真っ当な財政規律の導入。成長戦略本部の立ち上げと、それに伴う十七分野への重点投資の決定。米国トランプ大統領とのディールと、その大統領との個人的信頼関係の構築 (高市氏は、アメリカの軍事費増額要求を積極的に利用しながら日本の防衛力を増強し、なおロシア産天然ガスの禁輸を求めるアメリカの要求は退けている)。さらには、韓国の李在明大統領に「懸念は全て消えた」「できれば (首相のふるさとの) 奈良県を訪問したい」とまで言わせることに成功したのだった。

まさに政治家一人が本気を出せば、ここまでのことができるのだということを示すようなスタートダッシュだが、さらに、それを見た国民世論からも──一時的なものかもしれないが──七〇%台後半から八〇%(JNN調査は八二%) と驚異的な支持率が示されることになったのである。

ただし、この「高市早苗現象」とも呼ぶべき事態を、単なるポピュリズム(人気主義)として解釈すべきではあるまい。実際、高市政権には「責任ある積極財政」という一部玄人受けする経済政策以外に、分かり易く目立ったキャッチフレーズがあるわけではないし、大手オールドメディアはむしろ高市政権に対して厳しい評価を下してきたのだ。

とすれば、この「高市現象」を導いている力とは一体何なのだろうか?

それは、これまで幅を利かせてきたグローバリズム=緊縮の無責任体制 (自己調整型市場) からの「大転換」 (カール・ポランニー) への期待であり、また、いよいよ賞味期限に達しつつあると思われる「戦後レジーム」に対するリフォームへの国民の意志である。

「グローバリズム」の限界と、そこからの「大転換」

まずは、カール・ポランニーが語っていた「大転換」の意味から確認しておこう。

『大転換』の冒頭、ポランニーはこう問いかけていた。ウィーン会議から第一次世界大戦勃発までの「平和の一〇〇年」を壊した真犯人とは誰なのかと。そして、こう答えていた。それこそは政治、国家、社会から「経済」だけを切り離し、それを自己完結した機構と見做した「自己調整型市場」 (第一次グローバリズム) の理念であると。

たとえば市場経済は「 (等価) 交換」を媒介とした利潤原理によって動いているが、しかし、決して社会は「交換」だけで成り立っているわけではない。そこには国家による「徴税・再配分」の仕組み(国家と国民との間におけるギブ&テイクの関係と、それによる国家共同体内部の調整=均衡) 、そして、家族・友人・地域などの中間共同体における「互酬」 (贈与と反対贈与) が生きられている。にもかかわらず、市場経済は傲慢にも、人間の営みの全てを「交換」 (利潤原理)へと還元しようとしたのである。その結果として国家は信用を失い、また中間共同体における信頼関係も壊されてしまったのである。

その際、特にポランニーが〈交換=市場〉に晒してはいけないものとして強調していたのが、「労働」「土地」「貨幣」という三つの「擬制商品」 (商品ならざる商品) だった。

では、なぜ「労働」「土地」「貨幣」は、〈交換=市場〉に晒してはならないのか?

それは、それら三つのものが「交換の基盤」にはなり得ても、「交換の対象」にはならないからである。たとえば「労働」は人生の別名である。人一人が労働者として自立するには、親、教師、地域の大人からの躾け、贈与、愛情が必要であり、また自立した後も、その労働者は子供を産み育てる主体として生きなければならない。それを単なる「商品 (モノ) 」のように扱った瞬間、まさしく人間的生活は粉々にすり潰されてしまうだろう(移民問題がまさにこの問題である) 。また「土地」も同じである。それは人間の生活を支える伝統や自然の別名であり、それを単なる「商品 (モノ) 」のように売り買いしてしまえば、その「土地」に根付いた文化は見るも無残に破壊されてしまうだろう(外国人による土地取得規制、マンションの投資規制の問題もこれに関係する) 。そして、その労働と土地との結合によって成り立つ国家への信用を媒介として発行される「貨幣」。これこそ過剰な「商品化」から守られるべき交換の基盤だろう。貨幣価値が乱高下するような社会で (過剰なデフレやインフレを含む) 、自由な経済活動は成り立たないのである。

ことほど左様に、「労働」「土地」「貨幣」には、どうしても規制(国家によるコントロール)が必要であり、その規制こそが「交換の基盤」を守り、「交換」を促すのである。

しかし、だとすれば、ポスト冷戦期におけるグローバリズムは、まさしく、この三つの「擬制商品」を、三十年間以上にも渡り〈交換=自己調整型市場=悪魔のひき臼〉に晒し続け、その結果として、「国家」 (再配分)を機能不全に陥れ、さらには、中間共同体の営み(家族・地域における互酬関係) をすり潰してきたのだと言えはしないだろうか。

「労働」と「土地」の自由化は、先進各国に、非正規労働の拡大、労働力の外注(製造業の国外流出) 、移民問題などをもたらし、「貨幣」の自由化は、金融資本の肥大化と、それに伴う国内格差と分断の問題をもたらすことになった。また他方で、安い「労働力」を梃に高度経済成長を果たした新興国(BRICs)は、次第にアメリカ・EUが作った既存秩序に挑戦するようになり、日に日に国際秩序は不安定になっていったのである(その象徴が、ロシア―ウクライナ戦争であり、激しさを増す米中覇権戦争であった)。

しかし、それなら、今、高市政権が果たすべき「大転換」の使命は明らかだろう。それは、「自己調整型市場」を大義名分としたグローバリズムからの転換であり、その限りで、「労働」「土地」「貨幣」に対する適切な規制・投資であり、また、それらの政策による国内格差の抑制、分断の修復、国力増進による国際秩序の安定化にほかならない。

「戦後レジーム」からの脱却──日本の Reform to Conserve

では、もう一つの高市政権への期待、「戦後レジーム」からの脱却とは何を意味するのか。ただ、それを議論するには「戦後とは何か」が分かっていなければならない。

私に言わせれば、「戦後」とは、アメリカの身勝手な都合に日本人が馬鹿正直に適応した結果として作り出された、全く辻褄の合わない「偽善と感傷」の体制である。

その辻褄の合わなさは、次の二つの体制によるダブルバインドに由来している。

一つは、「ポツダム体制」、そして、もう一つは「サンフランシスコ体制」である。

「ポツダム体制」は次のように言う。「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル」「無責任ナル軍国主義」 (ポツダム宣言) を排し、日本における「武装解除及非軍事化」を進め、それによって、「日本国ガ再ビ米国ノ脅威トナリ又ハ世界ノ平和及安全ノ脅威トナラザルコトヲ確実ニスル」 (米国ノ初期ノ対日方針) のだと。

そして、この方針に従ってマッカーサー三原則が示され、その三原則に沿ってGHQ民政局の将校の手で、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と言う日本国憲法が作られたことは周知の事実だろう。が、さらに悪かったのは、その言葉を本気にした日本人の感傷癖だった。よりにもよってアメリカから配給された「平和と民主主義」に対して、日本人は、これこそが戦後日本のアイデンティティだと思い込もうとしたのである。ここに「ポツダム体制」の起源がある。

が、それだけなら感傷的ではあっても、偽善とまでは言えなかったかもしれない。

その点、戦後が「偽善」にまで塗れてしまうのは、平和主義の感傷癖をそのままに、そこに「サンフランシスコ体制」の現実主義を上書きしたところにあったと言える。

「サンフランシスコ体制」の起源は冷戦にある。一九四八年のソ連によるベルリン封鎖(ドイツの東西分裂)から、一九四九年のソ連の核武装化、中国大陸での中国共産党の勝利、中ソ同盟、そして、一九五〇年の朝鮮戦争までを見たアメリカは、「日本を防共の防波堤に!」 (陸軍長官ロイヤル・一九四八年)という合図と共に、日本弱体化政策を是正していくと同時に「再軍備」指令 (一九五〇年) を発することになるのだ。その延長線上に、サンフランシスコ条約と日米安全保障条約の締結(一九五一年)があることは見やすい。これが「平和憲法」 (言っていること) の上に被せられた「軍事条約」 (やっていること) として、その後七十五年近くに渡る、「戦後レジーム」の言行不一致状況を作り出すことになるのである。

だが、しかし、その欺瞞性を括弧に括って考えれば、この言行不一致の「戦後レジーム」こそは、冷戦に「適応」した体制として、戦後日本に「棚からぼた餠」をもたらしたのだった。

まず、「力の体系」をアメリカに預けてしまった日本は、そのままにして「利益の体系」をも手にすることになったのである。冷戦期においてアメリカ側(自由主義圏)に組み込まれた日本は、戦前から喉から手が出るほど欲しかった自由市場を手にしたのと同時に、さらにお人好しのアメリカ人によって一ドル三六〇円の固定相場という便宜まで図ってもらうことができたのだ。これによって世界有数の輸出大国に成り上がることのできた戦後日本は、次第に世界から「エコノミック・アニマル」の蔑称を頂戴することにもなったが、それもそのはず、そこで手にした利益を前に、戦後日本人は半ば呆けながら、ただ「非武装中立」という「価値の体系」に自己陶酔していたのである。

その意味で言えば、「アメリカの影」で静かに経済活動だけに勤しんでいればよかっただけの一九八〇年代までであれば、「それも現実に対する一つの適応の形だ」と嘯くこともできたのかもしれない。が、ポスト冷戦期の一九九〇年代以降、もはや日本に恩情を与える必要を感じなくなったアメリカは、「力」に対する日本の依存はそのままに (飽くまで軍事費をGDP一%以内に抑えつつ) 、次第に日本からの「利益」を期待しはじめ(日米構造協議と年次改革要望書) 、さらには、平和主義の建前まで無視しはじめることになるのである(湾岸戦争・イラク戦争における軍事協力の要請) 。この期に及んで、ようやく一部の日本人は、自らの「偽善と感傷」の限界を感じはじめることになるのだった。

そして現在、ついに「パックス・アメリカーナ」を維持する余裕を失いつつあるアメリカによって、これまで他人ごとだった「力」の問題を目の前に突き付けられた日本人は、今、初めて心の底から動揺しはじめたのだと言ってもいいだろう。というのも、「力の体系」を自前で用意しなければならなくなったその者は、それに即した形で「利益の体系」と「価値の体系」をも必然的に組み替え直さなければならないからである。

とすれば、高市政権に期待される「戦後レジーム」のリフォームの方向性も明らかだろう。すなわち、「力の体系」における対米依存からの脱却と、日本の相対的自立性の確保(防衛力強化と憲法改正の道筋の用意) 。また、「利益の体系」における経済基盤の確保と、それに伴ったGDPの六割を占める内需への重心移動(積極財政・政府投資の加速) 。そして、平和憲法に代わる「価値の体系」への眼差し、すなわち、我が国日本の空間的・時間的アイデンティティの確立(皇室問題・靖国問題への取り組み) である。

「公平で公正な日本」に向けて──松下幸之助の「思想」の下に

とはいえ、この「大転換」への期待は、未だ政権誕生から一カ月もたたない今だからこそ、口にできている期待だと言えないこともないし、その期待もいつ萎むとも限らない。実際、「大転換」が「大転換」である限り、そこには無数の抵抗が存在することは火を見るよりも明らかであろうし、それを示唆するように、自民党の約半数は未だにネオリベ・緊縮路線(小泉進次郎)を推す議員によって占められており、また、大手メディアの大半は、日本そのものを「くびき」や「しがらみ」としか見ることのできない〈リベラル=故郷喪失者〉によって占められているのである。

彼らの抵抗を前に、高市政権がどこまで成果を出すことができるのか、あるいは、その成果までの道筋を示し、それを後退させないで済むのか、それが、これから先、私たち日本人が見定めるべき高市政権の真価ということになるのだろう(一時、安倍政権を支持していた私が、しかし、その後に批判に転じたのは、二度目の消費増税と加憲論の提示を見た後だった。その点、高市政権にも決定的なクリティカル・ポイントがないわけではあるまい)。

しかし、だからこそ私たちは最後に、この「大転換」を支える高市早苗の「思想」の方に眼を向けておくべきなのだろう。具体的な政策論を導き、それを守り支え、幾多の困難のなかでそれを推し進める力を与えるのは、ほかならぬその人の「思想」なのだから。

では、高市早苗という人間を導いてきた「思想」とはどのようなものなのだろうか?

機械メーカーに勤める父と、奈良県警に勤務する母の子として、ごくごく普通の家庭に生まれ育ち、幾多の挫折を経ながらもルサンチマンに流されず、「要領が悪い」、「仲間づくりが苦手」、「何でも一人で抱え込んでしまうタイプ」と言われながらも、なお「政治」を諦めなかった彼女の志を支えていた「思想」とはどのようなものなのか?それは、おそらく、そのなかに彼女自身が政治家を目指す切っ掛けを見出し、また、それを自らの政治哲学の根幹に据え置いたところの松下幸之助の「思想」である。

最後に、私自身が何度も読み返している松下幸之助の言葉を引いておきたい。

「逆境──それはその人に与えられた尊い試練であり、この境涯にきたえられた人はまことに強靭である。古来、偉大なる人は、逆境にもまれながらも、不屈の精神で生き抜いた経験を数多く持っている。

まことに逆境は尊い。だが、これを尊ぶあまりに、これにとらわれ、逆境でなければ人間が完成しないと思いこむことは、一種の偏見ではなかろうか。

逆境は尊い。しかしまた順境も尊い。要は逆境であれ、順境であれ、その与えられた境涯に素直に生きることである。謙虛の心を忘れぬことである。

素直さを失ったとき、逆境は卑屈を生み、順境は自惚れを生む。逆境、順境そのいずれをも問わぬ。それはそのときのその人に与えられた一つの運命である。ただその境涯に素直に生きるがよい。」 「素直に生きる」『道をひらく』PHP研究所

おそらく、この「素直さ」こそが、高市早苗が、自民党総裁選の所見発表演説会 (九月二十二日) で口にした、「公平で公正な日本」を導くための倫理=思想になるだろう。

松下幸之助の言葉を借りれば、「卑屈」とは、奪われてもいないのに奪われていると思い込むいじけた姿である。また「自惚れ」とは、与えられたものを与えられたものとして感じることのできない傲慢の姿である。そして、この「卑屈」と「自惚れ」をこそ私たちが避けるべきなのは、その囚われこそが私たちの心を曇らせ、私たちを「公平で公正な」判断から遠ざけるからなのである。そして、言うまでもなく「公平で公正」ではない人間=社会は、遅かれ早かれその均衡──与えられたもの (恩) に対する適切なお返し (恩返し)の平衡感覚──を失い、他者との信頼関係を崩壊させ、自滅していくことになる。

とすれば、高市政権に求められるのも、やはり、この逆境と順境とに囚われぬ「素直さ」だと言うべきではなかろうか。野党、メディアを含め外野は自分だけに都合のいいことを色々と言うだろう。が、そういうときこそ、「自分に与えられた道」「ほかの人には歩めない。自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道」 (松下幸之助)を素直に歩いていってもらいたいと心から願う。それができれば、「自然の理法」の実現、「公平で公正な日本」はもう目の前にあると言っていい。

今回の衆院選の結果の背後にある思想的構造を理解するために、ぜひ特集の全容をお読みください。

『表現者クライテリオン 2026年1月号』のご購入・詳細はこちらから

目次(抜粋)

【特集座談会】

・「真のポピュリズム」へ昇華せよ/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

【特集インタビュー】

・高市政権は日本をどう変えるか 経済、外交、インテリジェンスの構想/小林鷹之(聞き手 藤井 聡)

・予算編成の「大転換」に挑む 「責任ある積極財政」への道のり/中村裕之(聞き手 藤井 聡)

【特集論考】

・戦略的介入主義の時代 高市現象が示す日本政治の転換/柴山桂太

・高市政権に期待する大転換 「国壊し」思想との決別/施 光恒

・高市経済政策成功の条件 PB黒字化目標は無用だ/田村秀男

・高市新政権の経済政策 成長こそ「サナエノミクス」の本質/本田悦朗

・高市政権に期待する外交上の大転換 「岸破外交」の愚からどう脱却するか/山上信吾

・新政権を待ち受ける大転換期の世界/橋本由美

・「民意」と「諫言」 高市総理が「戦後」をひっくり返すために/大場一央

「責任ある積極財政」を掲げる自民・維新連立による「高市政権」が誕生した。この政権誕生を予期できた者はほんの数年前までは「皆無」であり、国会の権力構造を考えれば高市政権は「絶対無理」と言い得る幻の如きものだった。にも関わらず高市政権が現実に誕生したのは偏に国民がそれを希求したからだ。

結果、高市政権は極めて高い支持率で滑り出したのだが、この「高市現象」とでも言うべき社会現象は、財務省解体デモやオールドメディア批判の全国的広がり、近年の国政選挙における参政党や国民民主党の躍進の流れにあると共に、世界的に広がる「反移民運動」の潮流とも軌を一にしている。しかも21世紀に入ってからのブレグジットやトランプ大統領の誕生、欧州各国の保守政党の躍進とも通底する。

かくしてこの「高市現象」は日本、そして世界の「大転換」を暗示する重大な意味を持ち得るのではないかとの思想的予感の下、本誌では日本と世界の未来を占うべく、政治家「高市早苗」と日本国民の集合的無意識の双方を見据えつつ「高市現象の正体」を多面的に論ずることとした。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

執筆者 :

NEW

2026.02.11

NEW

2026.02.09

NEW

2026.02.07

NEW

2026.02.06

NEW

2026.02.05

2026.01.30

2026.02.05

2026.02.06

2026.02.09

2026.02.07

2026.01.20

2026.01.18

2024.08.11

2018.09.06

2026.01.30

2020.07.06