6月に刊行された『もしロシアがウクライナに勝ったら』(早川書房)は、一読して、ジャック・ライアンが出て来ないトム・クランシーの短編小説という感じだった。著者は、ドイツのミュンヘン連邦軍大学の国際政治学教授カルロ・マサラ氏で、軍事・安全保障の専門家としてドイツメディアではウクライナ戦争について度々解説しているとういう。この本は、一般読者が読み易いように小説仕立てになっていて、何人もの実名が登場し、名前の伏せられているアメリカ大統領はどう見てもトランプ氏である。ミステリーの体裁とロシアの勝利という仮説から始まる物語は、狙い通り一般読者の関心を捉え、ドイツでは3月に刊行されてすぐにベストセラーになったらしい。邦訳の刊行が3ヶ月後の6月という早さなのは、早川書房の帯に「緊急刊行」とあるように、日本にとっての警鐘でもあるからだろう。

急遽、この本をここで取り上げようという気になったのには理由がある。8月28日の報道で、ドイツ政府が2011年から停止している徴兵制を復活させるという法案を閣議決定したと報じられたことである。ヨーロッパの安全保障に冷淡なトランプ政権の本気度がわかってから、アメリカの軍事力に依存してきたNATO各国は自国の国防費の増額を迫られた。ドイツはNATO加盟国のなかでも最も積極的に国防力を増強し始めているが、ハード面の準備だけでなく、徴兵制の復活によって国防計画全体を戦時体制に即応できるように見直すということなのだろう。この本が書かれた背景に、国民の認識を一変させなくてはならないほどドイツで緊迫感が高まっていることが窺える。

『もしロシアがウクライナに勝ったら』は近未来小説で、その舞台は2028年のエストニアである。小説では、2025年、ゼレンスキー大統領が「和平条約」という事実上のウクライナの降伏文書に署名させられてウクライナ戦争が終結したことになっていて、その3年後にエストニアがロシアに侵攻されるという「シナリオ」が描かれている。日本の報道はアメリカメディアを通したものが多く、ヨーロッパ情勢も概ねアメリカの視点である。ヨーロッパ目線の緊迫感を、日本ではあまり気にかけずにいたような気がするが、ドイツの軍事専門家の目を通したエストニア侵攻のシナリオによって、北東ヨーロッパ諸国の危機感が現実味を帯びて感じられる。

内容の詳細やあらすじを書いてしまうと小説を楽しめなくなってしまうので、ここでは、「何故、エストニアなのか」ということと、「あとがき」で著者が訴えている問題点について考えてみたい。

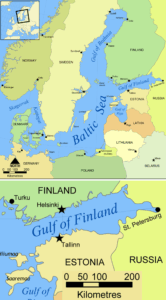

ほとんどの日本人にとってバルト3国はそれほど身近ではない。第二次世界大戦当時のリトアニア領事館の杉原千畝が浮かぶだけの人もいるだろう。エストニアは、バルト3国のなかでも最も北に位置していて、首都タリンはバルト海の北のフィンランド湾に面している。古くはハンザ同盟の都市として海上交易で栄えたが、小国ゆえに、周囲の大国スウェーデンやロシアに占領され翻弄されてきた。民族構成は、エストニア人が70%を占め、約25%がロシア人、そのほかにウクライナ人、ベラルーシ人、フィンランド人などが少数居住している。言語はウラル系のエストニア語の話者が7割、ロシア語話者が約3割である。

ここでは、国際防衛安全保障センターの保坂三四郎氏の解説を参考にして、エストニアの近代史をざっと眺めてみる。1917年のロシア革命でロシア帝国が崩壊すると独立運動が起こり、翌1918年にエストニア共和国を宣言、ソビエト・ロシアやドイツ帝国の軍事介入を撃退して、1920年に独立が承認された。しかし、1939年の独ソ不可侵条約に伴うポーランド分割の翌年、再びソ連に軍事占領される。「カティンの森」事件の際、バルト3国では人口600万人のうち100万人が強制移住の対象となり、同時にソ連は占領地域にロシア人の入植を進め、エストニアとラトビアの民族構成を大きく変化させた。

バルト海沿岸とエストニアの地図(Baltic Sea map2 – エストニア – Wikipedia 画像出典)

ソ連の終焉とワルシャワ条約機構の解体によって1991年に独立を回復したバルト海諸国は、1999年にポーランド、2004年にバルト3国がNATOに加盟する。そこに至るまでの民主化のプロセスやソ連軍の駐留拒否の運動が起きていたころに、当時のサンクトペテルブルグ副市長として至近距離にいたのが、のちのプーチン大統領だった。

バルト3国では国家としても個人としてもロシアに対する脅威が身に沁みついているという。ラトビアではNATO加盟後に徴兵制を廃止したが、エストニアではそのまま維持し続けている。NATO加盟以降、EU諸国との関係からロシアとの関係でも経済協力や人的交流が始まり、脅威論はだいぶ緩和されるようになっていたが、2008年のロシア・ジョージア戦争、2014年のクリミア半島併合で脅威認識が引き上げられ、2022年のロシアによるウクライナ全面侵攻で完全に元に戻った。

NATO加盟後のバルト3国は、伝統的なロシアの脅威だけでなく、有事の際にNATOの北東方面の戦域になることになった。エストニアとラトビアの東側にはロシアとの国境線があり、西はバルト海に面している。リトアニアの南はロシアの飛び地で戦術核の基地でありバルト艦隊の軍港でもあるカリーニングラードがバルト海の出口を抑え、東はベラルーシとの国境で、その間のわずか100キロメートルほどがポーランドとの国境に接している。このカリーニングラードとベラルーシの間の回廊地帯を「スワルキ・ギャップ」と言い、ここが制圧されればNATOからの増援が不可能になって、バルト3国は孤立する。

歴史的背景と地理的要因により、バルト3国はロシアにとって最も攻め易いNATO地域なのだということがわかる。そして、戦闘のたびにエストニア人とロシア人の民族分布が変化したことが、この小説の背景にある。ロシア勝利後の「シナリオ」は、エストニアの最北部でロシアとの国境にあるナルヴァという街にロシア軍が侵攻することで始まる。

ナルヴァは、第二次大戦中にソ連の併合によるエストニア人の迫害や、ドイツ軍による占領、独ソ戦でのソ連軍の空爆や激しい戦闘の期間に、人口構成が変わってしまった。エストニア全体ではロシア人の人口は約25%で少数民族であるが、ナルヴァではロシア人が人口の大半を占めていて約95%になるという。エストニア人の強制移住や迫害が繰り返され、ソ連領になっていたこともあって、街を追われたエストニア人の代わりにロシア人が入植したためである。1991年にエストニアが独立を回復したとき、ナルヴァ西部はエストニアに属することになった。独立後のエストニアは、1940年にソ連に編入される前のエストニア国民とその子孫を「国民」と認定したため、ナルヴァで大半を占める入植者のロシア人は外国人になった。エストニア国籍を取得するためにはエストニア語の試験に合格することが義務付けられているため、ロシア語話者のなかでもエストニア語を話せない比較的高齢の住民は「外国人」扱いなのである。

今年の3月26日、エストニア議会は在留外国人に与えられていた地方選挙権を、EU加盟国の国籍者以外には認めないという憲法法案を可決した。これがロシア人とベラルーシ人を標的にしたものだということは誰にでもわかる。ロシアは、この決定を「ネオナチによる差別」として批判している。

小説での展開は、ウクライナ戦争のケースと同じく、ナルヴァのロシア人がネオナチに迫害されているのを阻止しロシア人を守るためにロシアが攻撃を開始したことが発端である。多くのロシア語話者の人口を抱えているという類似性のために、バルト3国では、ウクライナ戦争勃発時から、積極的なウクライナ支援を主張した。ロシアが勝てば、ロシアの正当性が認められ、次は自国に降りかかってくることが予想されたのである。NATOはスワルキ・ギャップの防衛を想定して演習を行っているが、ロシア軍も「ザーパト」という大規模な軍事演習をこの地域で行っている。エストニアでは、ウクライナ戦争が自国の現実として受け止められ、国境地帯に演習で集結するロシア軍に大きな恐怖心を抱いているのだろう。ロシアにとっても、スウェーデン、ノルウェーと中立を保っていたフィンランドがNATOに加盟して、バルト海が事実上「NATO湖」になったことは、国家の生存を脅かすものと感じているだろう。

国内の言語問題や民族問題は、他国が介入や紛争を始める口実になる。言語による情報は、フェイク・キャンペーンにも利用される。日本語だけで生活できる日本という国は稀有な国家であるが、今後増加するであろう移民の永住権や国籍取得において、言語という大きな脅威があることを十分に考えて対処する必要性を、このシナリオが示唆している。日本国内で他言語話者の居住地が拡大されたとき、日本人は複数の公用語を容認できるのか。そして、それは他国の介入を招き、日本の文化を根源から変化させるものであるという問題でもあって、「多文化共生」などという甘いものではない。

『もしロシアがウクライナに勝ったら』で著者が読者に問いかけていることのうち、あと2点だけ取り上げる。「核」の問題とNATO第5条の有効性についてである。ウクライナ戦争でのプーチンによる「核の威嚇」は大成功だった。ウクライナに対するものか支援国に対するものかも不明で、あくまでも曖昧な「示唆」に過ぎなかったが、プーチンが「核」に言及しただけでNATO諸国は凍り付いてしまった。ウクライナへの武器の供与がエスカレーションを引き起こして「核」の実戦投入を招くかもしれないという「恐怖の想像」だけで、ウクライナは武器供与の遅れや兵器の使用制限を課されて著しく不利な状況に置かれた。ウクライナはNATO加盟国ではないため、ウクライナの要求には限界があり、NATO側も言い訳ができるが、小説の舞台のエストニアはNATO加盟国である。「シナリオ」の中でも核の威嚇に直面した加盟国の混乱が描かれている。

第5条に基づく集団的自衛権は、自動的に発動されるものではない。戦争の記憶が生々しかったNATOの発足当時なら、アメリカの圧倒的な強さが牽引すれば、加盟国はそれに従うことができただろう。第二次大戦のような大規模な戦争では、実際に国家間の協力が「力」だった。NATOが調印したのは、ソ連が核保有を宣言する5か月前で、発足時点でソ連との全面戦争が始まったなら、集団的自衛権は躊躇なく発動されたかもしれない。

しかし、半世紀以上経って始まったウクライナ戦争は局地戦である。とりあえず「標的」がウクライナに絞られていることがわかってから、ヨーロッパ各国は、ロシアの矛先が自国に向かうことを恐れている。「自由と民主主義を守る」という理念を掲げながら、現実には何のためにウクライナを支援するのかが、ヨーロッパの国々はわからなくなっているのではないだろうか。ウクライナはNATOに未加入であるが、加盟国であるエストニアが局地戦の舞台になったらNATOはどうするのだろうか。「シナリオ」では、遠く離れた同盟国のスペインやポルトガルの無関心も見えている。

著者が投げかけているのは、同盟にあって、敵の核保有国が「核の威嚇」を匂わせたとき、集団的自衛権は有効に機能するのかという問いである。相手国の「核」という強力なカードが、同盟国の戦略を無効にするか、そもそも戦略を立てることすらできなくなるという状況が展開されている。それぞれ自国の生存権がかかっている以上、簡単に答えが出る問題ではない。国際システムの構造そのものを考え直さねばならない大きな問いである。

2022年にウクライナ戦争が始まったときは、個人的には、戦争がロシアの勝利で終結したとしてもロシアにはもう余力が残っていないのではないかという気がしていた。ヨーロッパ各国の過剰な心配にも拘わらず、ロシアはウクライナ以外には手を出さないのではないかと思えた。しかし、3年の間に世界情勢が変化した。中国や北朝鮮の支援、中東での戦争の勃発、なによりもアメリカでトランプ大統領が出現したことで、ロシアが自国の生存圏を確実なものにするために、次の挑戦をする可能性が皆無ではなくなった。更に、戦争継続を利用して覇権を狙う中国の存在が、ロシアの行動に影響を与える可能性もあり、世界をますます複雑にしている。中国や北朝鮮はロシアの「核の威嚇」の有効性をしっかりと学んだことだろう。

この小説の「シナリオ」では、プーチンが狙っているのは「NATOの解体」のようだ。中国の支援や地域紛争などの情勢変化により、ウクライナ戦争勃発時よりもロシアの目的のギアが一段上がったのではないか。「核の威嚇」によって標的になった同盟国を見捨てれば、同盟そのものの信頼性はなくなる。NATOだけでなく、どのような国家間の軍事協力も「核の威嚇」の前では意味をなさなくなるだろう。

エストニアやバルト3国が発火点になるかどうかはわからないが、今後、どこかで均衡が破れて戦闘が拡大すれば、世界の形が変わってしまうだろう。地球上のどこの紛争であっても、結局は大国間の対立に結びつく。ウクライナやエストニアは局地戦であるが、ヨーロッパ自体がユーラシアの周縁部である。ユーラシアの周縁部、即ちリムランドのなかでもヨーロッパ・中東・東アジアというパワーバランスを左右する3つの重要な地域が、いま、同時に危機に直面している。大陸を囲むリムランドは、単独では戦えない。同盟や協力体制が必要で、意思決定に時間がかかる。一国の逡巡でも迅速さや機動力が求められる作戦には不利になる。軍事行動も海上からの協調体制(海上封鎖や爆撃)には配備や補給などに時間を要する。小説の中でも、何度も決断に要する時間を浪費してしまう問題に触れている。

ウクライナ戦争で大きな進化を遂げつつあるのが、武器や戦場の無人化などの戦闘方法である。AI搭載のミサイルやドローン、戦場ロボットの実用化、戦闘機やフリゲート艦のステルス化、衛星による監視網、そして情報戦という「ハイブリッド戦」になった。人類の歴史上、戦争のたびに新兵器が登場し、戦闘方法が変わっていく。偽情報の拡散や、恐怖を煽る「ビジネス」さえ出現しているという時代に、有効な戦略をどのように構築できるのか。小説に登場する各国首脳たちの狼狽や困惑は、時代を理解できない無能な指導者を持ってはいけないという警鐘のようだ。一般の日本人の戦争観は、未だに第二次大戦の延長である。過去を風化させないことは大切だが、現実は何歩も先を進んでいて、残念ながら「平和の祈り」で改心するような甘い世界ではない。

現実の世界で起こっていることは、「権威主義国家と民主主義国家」の対立というよりも、「大陸国家と海洋国家」、あるいは「ハートランドとリムランド」の対立と捉えたほうがよさそうである。ユーラシアの周縁の重要な3地域にパワーが分散されれば、リムランド側にとっては不利になる。大陸国家、主に中国にとって有利な状況になっているのが、「シナリオ」にも描かれている。リムランドの同盟よりも、早い決断と迅速な作戦展開や補給が可能な大陸国家のほうが、断然有利である。この小説では、最終的な勝利者は中国であると示唆されてていて、アメリカのコルビー国防次官の大陸周縁部(リムランド)のアジア諸国に対する警鐘に漂う焦りと苛立ちはここにある。国際システムの構造が大きな曲がり角にあることがわかる小説である。

『もしロシアがウクライナに勝ったら』カルロ・マサラ著 鈴木ファストアーベント理恵訳 /早川書房 2025

橋本由美

<編集部からのお知らせ1>

8/16発売の最新号『表現者クライテリオン 9月号 財務省は敵か味方か?』 好評発売中!

本誌の詳細はこちらから

<編集部からのお知らせ2>

クライテリオン叢書第5弾、『敗戦とトラウマ 次こそ「正しく」戦えるか』、書店・Amazon等で公表発売中!

|

|

敗戦とトラウマ |

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.23

NEW

2026.01.23

NEW

2026.01.22

NEW

2026.01.20

NEW

2026.01.18

2026.01.16

2026.01.18

2026.01.20

2026.01.13

2024.08.11

2026.01.16

2026.01.22

.png)

2025.12.31

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.15