今回は『表現者クライテリオン』2021年3月号の掲載されている特集座談会を特別に一部公開いたします。

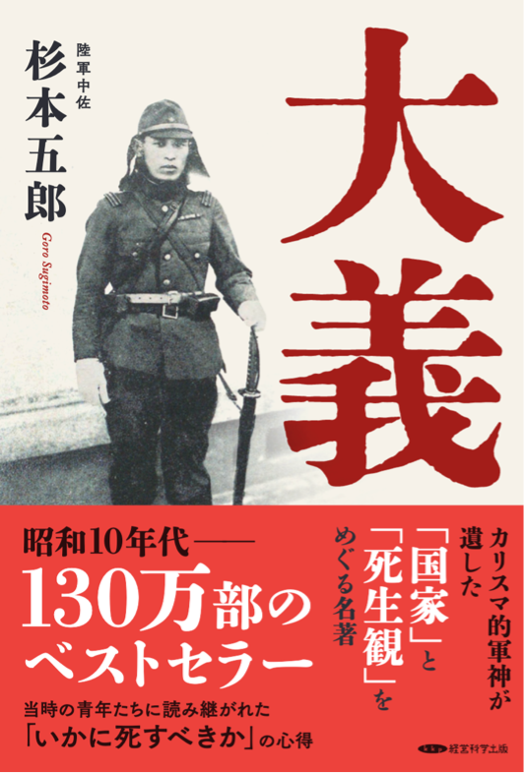

座談会のお相手は、著書に『近代中国と海関』等の書籍を持つ岡本隆司先生です。

歴史的観点から「抗中論」を展開しています。

以下が内容です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岡本隆司(以下岡本)▼

日本の中国との関わり方は東アジア全体で見ると非常に特異なことをしてきている。

要は日本は儒教的な「礼」を知らないんですね。(中略)日本人は漢字文化を使っているくせに、なぜか礼がわからない(笑)。日本はずっとそういうことで来てるんです。ですからモンゴル帝国とかが攻めてくると、一人抵抗したりするし、豊臣秀吉が朝鮮に出兵したりもする。

(中略)そして中国は日本は非常に不気味な国だとずっと思っているのです。

そういうことを日本人自身が自覚していたら、もう少し中韓に対して違うアプローチとか行動、関係の持ち方もあると思うんですが、そこがわかっていない。

藤井聡(以下藤井)▼

(中略)

ただ、モンゴル帝国による侵略に対しては、日本以外の周辺諸国も抵抗はしたんですよね? でも、今のお話からすると、どこかで手打ちをしてきたわけでしょうか?

岡本▼そうです、そうです。そもそもモンゴル帝国は、武力侵攻前に最初に文書を出したりするのですが、これをすぐ侵略と見なしたり、反発して返書すら出さないとか、挙句の果てには使者まで斬ってしまうというようなことを日本はやったんですが、他の国はそういうことは絶対しないんです。

藤井▼となると、モンゴル帝国は、虐殺的なことはあまりやってなかったわけですね?

岡本▼していない、というのが最近の通説です。

藤井▼元だけでなく、隋とか唐とかも民族浄化的なことはしてないと?

岡本▼していないと思います。むしろ私なんかは「多元共存」と言っています。とはいえ、すべて穏便に済ませてるかというとそうでもなくて、一罰百戒みたいなところがあって、一か所、一回はかなり惨いことをやったりしますが、「どうだ、見たか」「従え」と。従えば、あとはそんな惨いことはしなくなる。

藤井▼ということは、冊封体制とは「礼」さえしておけば植民地化せず、服従する側の「主権」も一定守られる、と。

岡本▼そうです。歴史的にそういう感じだと言われています。

(続く)

藤井▼ヨーロッパとの交流では、中国はどういう態度を取っていたんですか。

岡本▼基本的にヨーロッパも他の国々と同じような形で、「頭下げればいいんですよ」ということですが、ヨーロッパ人はそこがよくわからない。漢字も読めないし。ヨーロッパは「とにかく貿易したいんだ」ということですから、中国としては「まあそれなら」と、礼儀作法は度外視して貿易に限定して付き合うようなことを始めた。

礼儀作法が絡んでくると、中国内でいろいろと怒る人たちがたくさんいますから、皇帝は中国の人々にヨーロッパ人に近寄るな、ということにしたんです。それで、貿易したいところで、してればいいじゃない、というふうにしたのが清朝の時ですね。

それで南の端っこのカントン(広州)で貿易をやらせて、後にそれは香港になりますが、租界というのもそういう形でできたところです。香港は植民地になりましたが、ああいうところが街の中にできて、外国人は外国人で住んでくれ、そこで勝手にやればいいじゃない、と。

藤井▼なるほど、欧米内でも中国はチャイナタウンを作って、全面的に交わらないようにしたのと同じですね。

岡本▼それぞれに住み分けて。

藤井▼それぞれに交わらずに、文化的コンフリクトを最小化しつつ、公益上のメリットを大人として互恵しようとしたんですね。

岡本▼それを十七世紀から十九世紀の清朝の時に定式化したんです。ただ、そういう形が定まる前にいろいろ悶着があって、いろんな勢力が貿易したいと言ってくる。

中国は最初は頭を下げないとやらせない、とか言うんですが、それに対して反発してコンフリクトが起こるケースも出てくる。それが日本の場合になると、「倭寇」と呼ばれます。試行錯誤を経て、貿易したい奴には貿易だけやらせる。ただし頭下げてもいいよと言う人には下げてもらう。そうやって住み分けていくことも含めながら、全体的には緩やかなまとまりを作っていったんですね。

藤井▼だとすると、最近の中国共産党は措いておくとする と、少なくとも清までの時代というのは、戦争を最小化する仕組みが東アジアにはあったというわけですね。

岡本▼もちろんコンフリクトそのものはしているわけですが、その中でどうすればそれをミニマムにできるかということを考えて、編み出してきたやり方かなと。

藤井▼ヨーロッパはヨーロッパで一つの秩序をバランス・オブ・パワー(勢力均衡)でもたらされる均衡解の形で保とうとしていた一方、中国はバランス・オブ・パワーとは全く異なる「礼」という原理で、秩序を保とうとしていたわけですね。もちろん、戦争も辞さないけれど、無駄な争いは極力避けようとしていたわけですね。

岡本▼そうですね。ヨーロッパの方は、一つは非常に同質的な勢力で、それぞれ一つにまとまりやすいというようなこともあったので、ああいう国境を区切ったバランス・オブ・パワーというやり方に落ち着いたんだと思います。ですが、東アジアの場合は一方で遊牧民がいたり、もう一方には農耕民がいたりと、多様だった。

しかも、ヨーロッパに比べて平原が広がっていて交通往来がしやすいので、ヨーロッパ式のバランス・オブ・パワーのやり方だとすぐに強い奴が勝手なことをやってしまうという問題もある。だから違う共存の仕方、例えば「冊封体制」、ないし「多元共存」的なありようが、十八世紀までに成立し、機能していたわけです。

藤井▼それが崩れて、ある種「日本的」とも言うべき近代的なやり方に徹底的に転換していったのが、今の中国共産党体制であり、習近平体制だというわけですね。

岡本▼そうですね。ただし、そうなってきたのも、背景があります。まず、伝統的な多元共存というのは要するに、各地が好きなことをやっていいですよという話です。

そんな中で、ヨーロッパが軍事的経済的に強くなってくると、中国各地、とりわけその周辺地域がそんなヨーロッパ勢力に、いわば“たらしこまれる”ようになっていくわけです。例えば(インドを植民地にしていた)イギリスがチベットを“たらしこんで”くることになる。

藤井▼なるほどなるほど。要するに昔はアジアエリアでは中国だけが唯一のスーパーパワーだったけれど、産業革命以降のヨーロッパの台頭で、中国を中心としたアジアシステムがその周辺から徐々に崩されていったわけですね。

岡本▼そうです。そんな中で決定的だったのが日本の台頭で、日本もヨーロッパのやり方で強くなっていった。

藤井▼西洋式の植民地支配を始めたわけですね。

岡本▼朝鮮半島、あるいは台湾を取っていった。そもそも日本の台頭前からヨーロッパが周辺から揺さぶりをかけ始めていて、中国としては「これはまずい」と思っていた矢先に、日本が近代化に成功して、ヨーロッパのやり方をやり始めて、ますます東アジアの在来秩序が崩れていったわけです。(続く)

(『表現者クライテリオン』2021年3月号より)

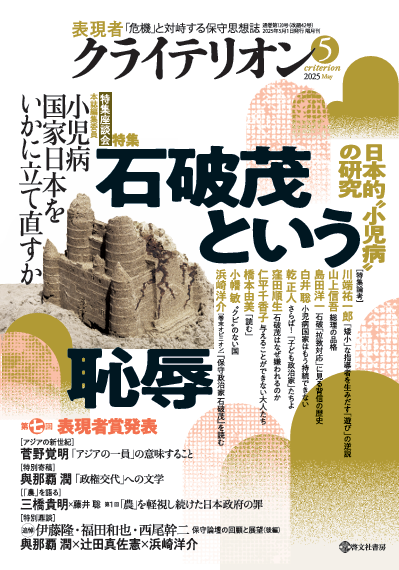

続きは『表現者クライテリオン』にて!

気になった方はぜひ以下から本誌を購入してみてください!

『表現者クライテリオン』2020年3月号

「抗中論 超大国へのレジスタンス」

https://the-criterion.jp/backnumber/95_202103/

メールマガジンではいち早く記事更新やイベント情報をお届け!

無料で購読できます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。

https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/

雑誌『表現者クライテリオン』の定期購読はこちらから。

https://the-criterion.jp/subscription/

Twitter公式アカウントはこちらです。フォローお願いします。

https://twitter.com/h_criterion

その他『表現者クライテリオン』関連の情報は、下記サイトにて。

https://the-criterion.jp

ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)

info@the-criterion.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2025.05.09

NEW

2025.05.09

2025.05.02

2025.05.01

2025.04.27

2025.04.25

2024.08.11

2025.05.02

2025.05.09

2025.05.09

2018.07.18

2025.05.01

2024.02.14

2025.03.26

2025.04.27

2025.04.21

コメント

岡本氏、

典型的な旧来の「学者」のごとく

最初から最後まで、

「日本が悪い!」と言いたくて仕方がないという印象しか

ありませんでした。

どうやら著書もそのような態度・姿勢・感情で

書かれているようです。

多元共存だか多文化共生だか知りませんが

大昔から日本以外は「穏健」なのに、

日本だけはずっと野蛮で「礼」知らず!、ですか。

こういう方が教科書書いてるんですかね。