今年(2024年)5月15日、沖縄は52回目の「本土復帰記念日」を迎えました。毎年、この時期には「基地のない平和の実現」を訴える「県民大会」や「平和行進」などのイベントが開催され、テレビや新聞などで「沖縄の日本復帰」に関する話題が取り上げられることが年中行事のようになっており、今年も反戦平和と過重な基地負担の解消を訴える「第47回5・15平和行進」が行われ、「平和と暮らしを守る県民大会」が開催されました(注1)。

「県民大会」で登壇した玉城デニー沖縄県知事は、全国からの参加者を前に「忌まわしい戦争の記憶を風化させず、東アジアを再び戦場にしない。沖縄戦で得た教訓を正しく次世代に伝え、平和を希求する沖縄の心『ちむぐくる(沖縄の言葉で真心や思いやりを意味する。肝心)』を世界に発信し、共有することを一緒に呼びかけたい」と訴えかけました。

そして、「復帰の内実を問い直そう」として「復帰後、居座り続けた米軍と新たに配備された自衛隊は、県民の願いとは裏腹に、この50年間増強を重ね、気づけば肥大化し、南西諸島を軍事要塞の島に変貌させています」「多くの首長は外交や国防は『国の専管事項』との考えですが、これは憲法に正しくありません。住民を守る立場である首長としての責任が問われます。自治体や民間による外交を拡げることが平和と民主主義の拡充にもなります」「止めよう日本の軍事大国化、作ろう平和な世界を。私たちは、平和とくらしを守るため、基地のない沖縄、平和な日本、戦争のない世界の実現をめざすことを宣言し、全国のそして世界の友人に誓います」との「宣言」を採択して大会の幕を閉じています。

現在、毎年「本土復帰記念日」の時期に行なわれている様々なイベントは、「本土復帰」を看板に掲げていたとしても、その多くが「反戦平和」と「過剰な基地負担の解消」を訴えることを主たる目的としており、必ずしも「沖縄が米軍統治下から日本に復帰したこと」を記念して祝っている訳ではないように見受けられます。

沖縄の「5月15日」が「日本に復帰したことを記念して祝う日」ではなく、「『反戦平和』と『基地反対』を訴える日」と化してしまっていると言っても過言ではありません。

1972年5月15日に実現した「沖縄の日本復帰」の実態が、多くの沖縄県民が求めていた「基地のない平和な沖縄」とはほど遠いものであり、当時の琉球政府が要求した「即時無条件全面返還」はかなわず、日米同盟の再編の下、広大な米軍基地がそのまま残り、現在に至るまで解決の兆しが見えないどころか、益々混迷の度合いを深めている「沖縄の基地問題」に直結している(注2)ことなどから、「沖縄の日本復帰」について批判的に論じられ、否定的に語られることも少なくありません。

沖縄の戦後史-「米軍統治下の時代」「復帰に至るまでの経緯」「復帰の内実」「復帰後の沖縄」-について批判的に検証する必要があることは論ずるまでもない当たり前のことです。しかしながら、沖縄県民の多くが「日本に復帰して良かった」と思っていることもまた紛れもない事実(注3)であり、「復帰」について批判的に検証する必要があるからといって、「復帰」それ自体の意義を否定しなければならない訳ではなく、沖縄県民が「復帰」を祝すことを躊躇わなければならない理由にはならないのではないでしょうか。

報道によると「平和行進」や「県民大会」の参加者は年々減少しており、関係者が「戦後79年が経ち、戦争体験者が少なくなっている。(行進や大会は)平和を訴え、基地反対の民意を訴えるのに必要なことだ」「人数が少なくなったとしても続けることが一番大事」と語っていたことが伝えられています。

参加者減少の要因を「時間が経つにつれて(戦争を)経験した人が少なくなってきたからである」と考える向きも多いようです。

しかしながら、県民大会の「宣言」や玉城デニー知事をはじめとする登壇者によって語られている内容は、現在、政府が推し進めている「普天間飛行場の辺野古移設」や「南西諸島の防衛力強化」に対する批判であり、「平和主義」に基づく政治的イデオロギーであると看做さざるを得ず、「反戦平和」や「基地反対」の主張を否定するとまでは言わないまでも、あからさまな「政治の場」に参加することを躊躇い、忌避する沖縄県民が増えていることが参加者の減少に繋がっているように思えます。

「平和の実現」を希求するイベントを開催することの意義そのものを否定はしませんが、しかしそれは必ずしも「本土復帰記念日」にあわせて実施しなければならないというものではありません。「平和行進」や「県民大会」などといった「平和主義」を信奉する人々が政治的な主張を披歴するイベントが主たる恒例行事となってしまっている「本土復帰記念日」のあり様は、その本来あるべき姿から遠く隔たってしまっていると言わざるを得ません。

「沖縄の日本復帰」について、「とにかく日本に復帰できたことが良かった」のだから批判することなく肯定的に受け入れてお祝いするべきであるということではありません。「復帰の内実」を批判的に検証することをも含めて、沖縄戦の終結から復帰に至るまでの米軍統治下の時代、そして復帰後の歴史をも併せて振り返り、「沖縄の日本復帰」を目指して尽力した先人達の苦労を偲びつつ、その功績を讃えることを通して、沖縄の未来に思いを馳せるということこそが「本土復帰記念日」の本来あるべき姿であるように思えてなりません。

前述したように、毎年「本土復帰記念日」前後の時期にはテレビや新聞などのマスメディアで「本土復帰」に関する話題が取り上げられることが多いのですが、今年、NHKやОTV(沖縄テレビ)のローカルニュースで「子供たちや若い世代に『本土復帰』をどのように伝えるのかを模索する教育現場」を取材したレポートが放送されていました(注4)。

番組では、これまで沖縄の教育現場において、いわゆる「平和学習」「平和教育」という形で「沖縄戦」について学ぶ機会が確保されている一方で、「本土復帰」や「米軍統治下の沖縄」を学ぶ機会が少ないという現状を説明し、「本土復帰」について子供たちに伝えようと努める教員たちの取り組みを紹介しています。番組冒頭で「本土復帰については学校などで学ぶ機会はほとんどなく、これまでの調査では高校生で2割ほどしか復帰を知らないという統計もあります」と述べていたことが印象に残りました。

私自身、非常勤で講義を担当している大学で20歳前後の学生達に「沖縄が日本に復帰した日」や「サンフランシスコ講和条約が発効した日(いわゆる『屈辱の日』)」、「米軍統治下の沖縄での出来事」などを含む「沖縄の戦後史」について質問をする機会があるのですが、その際に「沖縄が日本に復帰した日(1972年5月15日)」を正確に答えられるのは、おおよそ2~3割程度であることからも、「沖縄の高校生の2割ほどしか復帰を知らない」という調査結果は現状をよく捉えているように思われます。

現在、私たちは「如何にして歴史を語り継ぐのか」という課題に直面しています。

昨年『沖縄の生活史』を紹介した記事において、近年、沖縄では、沖縄戦の語り部として活動されてきた方々が鬼籍に入られたとのニュースが相次いでおり、沖縄戦の「記憶」の継承が課題となっていることを論じた上で、沖縄戦のみならず、その後に続く米軍統治下時代の沖縄、そして、「沖縄の日本復帰」が実現するに至るまでの経緯についても「体験していない世代の人間が如何にして語り継ぐのか」という「記憶」の継承が課題として浮上してくるのは時間の問題であるということを指摘しました。

しかしながら、「沖縄の高校生の2割ほどしか復帰を知らない」という現状を鑑みるに、沖縄の戦後史の「記憶」の継承が危うくなるのが「時間の問題」であるどころか、既に危機的な状況に陥ってしまっていると言わざるを得ないようです。

これまで「琉球・沖縄」の歴史について、数え切れないほどの言説が語られ、数多くの書物が世に出されてきました。その中には歴史的事実に真摯に向き合っている言説が数多く存在している一方で、歴史的「事実」を「事実」としてそのまま受けとめることも、先人の「体験」に対峙して真摯に向き合おうとすることもなく、「歴史」を(自由に)解釈し、自らのイデオロギーや主張を補強するために利用している言説や、高みの見物よろしく安全な場所から先人を断罪しようとする言説が蔓延ってしまっているということも否定することができません。

現在、私たちに突き付けられている「歴史―先人の『体験』―から何を学ぶのか」「歴史の『記憶』を如何にして継承するのか」という喫緊の課題に対峙するに際して、沖縄の「5月15日」を、現在のように「『反戦平和』と『基地反対』を訴えて『平和主義』のイデオロギーを声高に叫ぶ日」から「沖縄が日本に復帰したことを祝い、復帰を実現するために尽力した先人達に思いを馳せ、(米軍統治下の時代を含む)沖縄の戦後史に真摯に向き合う日」という、本来のあるべき姿へと切り替えていくことから始めてみるのも一考する価値があるのではないでしょうか。

—————————–

(注1) 沖縄、日本復帰から52年 続く基地負担、進む防衛力強化 | 共同通信 ニュース | 沖縄タイムス+プラス (okinawatimes.co.jp)

・自衛隊施設、4・7倍に拡大 有事念頭、沖縄復帰52年 | 共同通信 ニュース | 沖縄タイムス+プラス (okinawatimes.co.jp)

・5・15県民大会 政府が進める軍拡を懸念 平和への思い訴える 玉城デニー知事や行進団長ら【県民大会宣言の要旨】 | 沖縄タイムス+プラス (okinawatimes.co.jp)

・「続けることが一番大事」参加者ら思い思いに行進 沖縄のあるべき姿訴える 5・15平和行進 – 琉球新報デジタル (ryukyushimpo.jp)

・復帰の内実を問う5・15平和行進 2000人あまりの参加者が団結(沖縄テレビOTV) – Yahoo!ニュース

(注2) 日本復帰への道 – 沖縄県公文書館 (pref.okinawa.jp)

(注3) NHK放送文化研究所が実施した「復帰50年の沖縄に関する意識調査」によると、「本土復帰の評価」で、復帰直後には「よかった(とても+ある程度)」と肯定的に評価した回答を否定的な回答が上回っていましたが、肯定的な評価が徐々に増えて、本土復帰50年のタイミングで実施した直近の調査では「よかった(とても+ある程度)」が84%と多数を占め、「よくなかった(まったく+あまり)」の14%を大きく上回っています。

・沖縄の人たちは,本土復帰をどう評価し,今の沖縄をどうみているのか|NHK放送文化研究所

(注4)本土復帰から52年 復帰を伝える教員たち|NHK 沖縄県のニュース

・“復帰”を学ぶ授業 沖縄本土復帰52年 教員たちの取り組み | NHK | 沖縄県

・本土復帰をどう伝える 教育現場の模索(沖縄テレビ)2024/5/15 (youtube.com)

(藤原昌樹)

〈編集部より〉

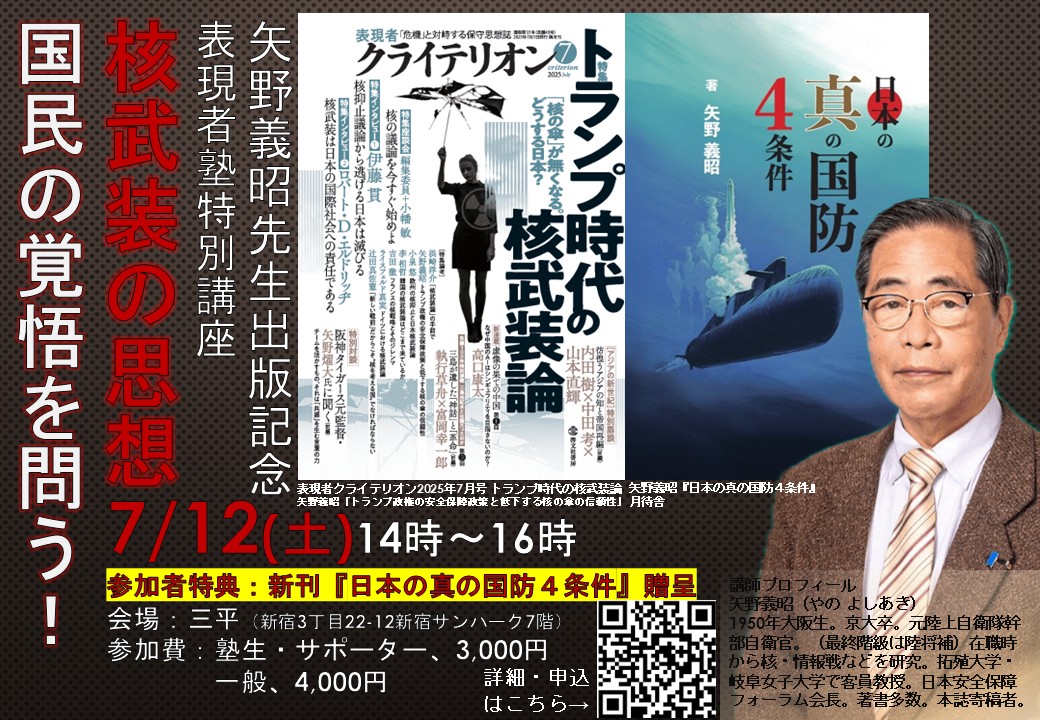

クライテリオン誌上で行われた「座談会 対米従属文学論」がクライテリオン叢書第4弾として待望の書籍化!

第二部に浜崎洋介先生の戦後文学批評の決定版とも言える論考「観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について」を収録!

※本体価格2,600円ですが、6月から始まるクライテリオン・サポーターズの特典に加えることが決定しました。

サポーターズ加入がますますお得になりましたので、ぜひご検討ください。

<お知らせ1>

雑誌と書籍の年間購読を通じて、『表現者クライテリオン』をご支援ください!

https://the-criterion.jp/lp/r6supporters/

<お知らせ2>

3年ぶりに関西でシンポジウムを開催!

「革新」の標語が力を強める関西において、本当の保守主義をどのように実践していくべきか、『表現者クライテリオン』編集委員が徹底議論!

詳細はこちらから

【開催告知】令和6年7月6日、関西シンポジウムin尼崎~「液状化」する関西で考える保守の再興〜

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2025.07.04

NEW

2025.07.03

2025.06.27

2025.06.26

2025.06.24

2025.06.24

2025.06.24

2024.08.11

2025.07.03

2022.10.25

2025.06.27

2024.07.13

2025.06.26

2025.07.04

2025.04.21

2023.10.12