産業革命が人類にとってよかったのか悪かったのかという問いは措くとして、その後の歴史を俯瞰すれば、19世紀までに産業革命を興した国家が20世紀以降の先進国になったことは間違いない。当時の科学と技術の先頭集団に居た国々である。この時点を初期値として、先頭集団と後続との差は次第に広がり、後発国家は簡単にキャッチアップできなくなった。先頭集団の伸びが、後続集団の伸びを大きく上回ったのである。指数関数的な科学技術の高度化は、人間社会の変化とは比べものにならないほど速く、国家の経済力の差に反映した。実際、現時点で経済発展を実現したいくつかの国が先頭集団に追いつくのに、100年以上かかっている。明治政府発足時の方針により、日本は、ぎりぎりのところで先頭集団に滑り込んだ。

ヨーロッパではルネサンスを経た科学の目覚め以来、学問としての科学(自然哲学)に対して、技術は職人の領域だという時代が続いた。18世紀のイギリスの産業革命を担ったのは個人としての発明家たちである。組織的な技術者教育はブルボン王朝のフランスで行われ、革命後の1795年には国防省の所属となりエコール・ポリテクニークと改称された。どの国でも工学は軍隊の工兵を養成する教育機関で行われていた。社会の発展と共に社会インフラのための非軍事的な技術者が必要になり、民生(Civil)のための土木などに携わる技術者の養成が始まる。次第に土木以外の分野にも広がったが、例えば、イギリスの機械工学の学会であるIMechE(設立1847)は、頻発する鉄道事故を解決するために現場の鉄道技師たちが議論する場を持ったのが始まりであって、技術は市民階級の領域として、貴族の領域であった神学や哲学や法学のような大学での学問とは見做されていなかった。

日本の工学教育に関係が深いのは、スコットランドのグラスゴー大学である。1863年、井上馨・伊藤博文・山尾庸三・井上勝(野村弥吉)・遠藤謹助の5名が脱藩してマセソン商会の船で(しかし、長州藩の公金で)イギリスに密航した。この話はよく知られているので一気に端折るが、このうちのひとり山尾庸三がロンドン大学ユニバーシティ・カレッジで2年間学んだ後、マセソン商会の紹介により造船所で働いて学費を稼ぎながらグラスゴー大学で学んだ(マセソン一族はスコットランドの出身である)。密航した5人が学んだのは、海軍関係の他に、数学・地質鉱物学・土木工学など主に理科系の分野である。ロンドンに降り立ったときから、圧倒的な近代文明の力を見せつけられた5人は「攘夷」を捨てざるを得なかった。理系の選択は、文明の基礎になる科学技術の知識の必要性を痛感したためであるが、歴史学や政治学などを専攻するには語学力が決定的に乏しかったことも大きい。井上勝が箱館で少し英語を学んだことがあるだけで、ロンドンに着いたとき、他に英語を話せる者はいなかった。彼らは、まず英語の習得から始めなければならなかった。

グラスゴー大学は1451年創立で、ジェームズ・ワットやアダム・スミスを輩出した名門である。1840年にはイギリス初の工学部が設置された。1855年にグラスゴー大学の教授となったウィリアム・ランキン(William J.M. Rankine/1820-1872)はケルヴィン卿などとともに熱力学の創始者であり、物理学・土木工学・機械工学などの研究・教育に携わっていた。1872年に岩倉使節団が訪英したとき、当時の工部大輔であった伊藤博文は、工部省が設立を計画している工学技術者養成のための高等教育機関についてヒュー・マセソンに相談し、ランキン教授を紹介された。ランキンが推薦したのが、彼の一番弟子であったヘンリー・ダイアー(Henry Dyer /1848-1918)である。ダイアーは24歳であった。

私が工部大学校に興味を持ったのは、1988年に『日本機械學會誌』に載った三輪修三氏の解説記事「機械力学の歴史とその周辺」によってである。ダイアーとランキン、山尾庸三の関係がざっと書かれていて興味を持った。調べるうちに、ダイアーはイギリスに帰国後、「東洋の小国が、開国後僅か30年で科学技術の習得と社会の近代化を達成した原動力は何か」ということを欧米の人々に紹介するため、1904年に『DAI NIPPON』という大著を上梓したことを知った。帝国大学や慶應大学なら蔵書があるはずだと思い、慶應大学の図書館の奥に眠っていた書物を借り出すことができたが、困ったのは、当時のヨーロッパの書籍が袋綴じで販売されていたことである。すべてのページが袋綴じのままであった。誰も読んでいなかったのだ。この本には、福沢諭吉の孫・福沢時太郎氏が慶応大学に寄贈したという付票がつけられていた。由緒ある書物を私如きが開封していいものだろうか、と10分ほど躊躇した。開封しなければ中身が読めない。ダイアーは読まれるために書いたのだから、と、思い切ってすべてのページを切り開いた。『DAI NIPPON』には「東洋の英国」という副題がついていて、日本の発展を確信していたことがわかる。

ランキン教授から、日本の工学系高等教育機関の設立とその校長(都検)に就任しないかという打診をされたとき、ダイアーは、既に各国の教育機関の組織や工学の学習法について研究していた。それが極東の日本で試されるとは思ってもいなかったが、自分の考えた教育システムや学習方法を実践することに異存はなかった。打診を受けた翌年、伊藤博文の秘書であった林董に同行して日本に向かう。船上で、彼は講義内容や土木・機械・建築・電信・化学・冶金・鉱山・造船からなるカリキュラムをまとめた『講義題目一覧表』の草案を作成し、日本に到着してすぐにそれを工部省の大輔宛てに提出した。ダイアーが驚いたのは、そのとき伊藤博文の後任として工部大輔を務めていたのが、グラスゴー大学に在籍していた山尾庸三だったことである。ダイアーは、同じ大学で学んでいた東洋の青年を覚えていた。(付け加えれば、この時代は文部省以外の官庁が専門的な高等教育機関を設立していて、工部大学校の他に、司法省法学校、開拓使の札幌農学校、内務省の駒場農学校がある。)

山尾庸三はダイアーの計画書を読んで、自らの草案を放棄した。ランキンの業績を熟知していたこともあり、その推薦で来日したダイアーの草案の画期的な卓越性を認めてこれを採用し、全面的に協力をした。教育機関は1873(明治6)年に工学寮工学校として発足し、1877(明治10)年に工部大学校となった。英文のカリキュラムにはImperial College of Engineering TOKEIとある。当時、東京は「とうけい」と読まれていた。

ダイアーは26歳で都検(校長)となり、教育面での全責任を負った。彼は「日本を代表する関係者の献身ぶりと、政府そのものの気前のよい支援」「職員の熱心な働きぶり」が、この教育機関collegeを成功させたと言っている。このような総合的な工学教育機関は、技術を職人の領域と見ていたヨーロッパにはない革新的な学校であったと言われている。MIT(マサチューセッツ工科大学)の創立が1864年であることを考えると、工学専門の大学としては世界的にもかなり早い設立である。6年制で、官費・全寮制を原則とし、2年の予科、2年の専門課程、2年の「実地修行」という実践の過程を経て、学士号が与えられた。もともと明治4年に発案されたときから、工部省に奉職する人材育成を目的としていたため、卒業後7年間の奉職義務として工業士官のポストが約束されていた。

工学部大学校の校舎・教員・生徒(1880)wikimediacommonsより

お雇い外国人の教授陣には優れた人材を揃え、学生の質も高く熱心に学び、その成果は広く知られるようになって、東京や横浜に住む外国人の間で「Dyer’s College」と通称された。工部大学校は、1886年の帝国大学令により帝国大学に合併され、現在の東京大学工学部となる。日本の「大学図書館」はダイアーの発案である。彼は、グラスゴー大学の図書館と同じシステムを工部大学校に導入し、蔵書の多くをイギリスから購入していた。この効果は工学教育だけでなく、大学の制度・教育方法に独自の影響を与えたという。ダイアーは約10年間日本に滞在した。

ここからは、彼の著書『DAI NIPPON』を参考にしながら、当時の日本の様子を眺めてみたい。この本は、1999年に、平野勇夫氏によって実業之日本社から『大日本』として邦訳が出ている。以下、引用文の多くは、この邦訳による。

『DAI NIPPON』に書かれた日本の印象や知識、観察には鋭いものがある。日本滞在中には、新渡戸稲造やラフカディオ・ハーンの著書にも共鳴し、帰国後も日本人留学生や政界官界の知己、イギリスの政府関係者からの情報もあり、同時代の観察記録としてだけでなく、日本の歴史や社会、政治や外交、経済、国民の精神、将来の展望まで詳細に紹介されている。ダイアーは、日露戦争前夜には、南下するロシアに対する日本の危機感を共有して日英同盟の締結を喜び、自分の弟子たちの実力に自信を持って、日本はロシアに勝つだろうと語っていたという。

ダイアーが、当時の最先端の学問的内容を熟知していたからこそ工部大学校の構想を練ることができたのは勿論であるが、教育者として、また、第一級の知識人として指導に当たったことは、学生たちの人格形成にも影響を与えたと思われる。カリキュラムを見れば、この時代、既に学問の専門化が進んでいたことがわかる。しかし、ダイアーは「技術者教育というのは教育問題のほんの一部に過ぎないのだということ、それどころか教育問題全体について適切な配慮を怠ると、深刻な社会問題を招きかねない」と言っている。ますます専門化が顕著になっている現代で失われた視点である。昭和の日本の工業力や技術者の質の高さは、出発点となった工部大学校の建学の精神、即ちダイアーの意識の高さと深い教養による精神を受け継いだためだろう。

ラフカディオ・ハーンを始めとする外国人たちは、明治初期の日本社会や庶民の礼節や品性を賞賛したが、日清日露の戦役のころから、それが失われていくことを嘆いている。夏目漱石も同様であったし、同じことをダイアーも気づいていた。ダイアーは、日本での生活体験を通して東洋の思想を学び、広く海外と比較する目をもったこともあって、早くからイギリス社会を批判的に観察している。

当時のイギリスについて、「果てもなく広がる極端な貧富の差、貧困層の生活の惨状、肉体と知性と道徳の面で市民の義務を相応に分担する適正を欠く堕落した人々の激増、いつ職を失うかもしれない雇用の不安、大衆の生活が少数の資本家たちの言いなりになってしまう独占の進行、さらには国民の生き血を吸い取る途方もない軍備——そのどれをとっても、私たちを深刻な思いに駆り立てずにはおかない。」「中産階級と貧困階級の不安に満ちた日々が人々の心をすさませ、知性や良心を無縁のものにしてしまった。」と嘆き、母国を、「社会の各層に蔓延する露骨な物質至上主義は、本物の芸術の息の根を止めてしまいかねない」と言って、日本人の節度や慎ましい生活態度を賞賛していた。しかし、それが次第に失われつつあることも感じ取っていたのである。

「私は日本が維新後に成し遂げたことを充分に認めはするものの、この国のきわめて思慮深い多くの人たちが昔の事柄をいささか懐かしく思い起こしているのも、また事実なのである。そして、私もまた、その人たちの気持ちに大いに共感するところがあることを認めざるを得ない。私たちが近代文明と呼ぶものは、東洋の理想と精神をなにがしか吸収した者には、それほど魅力のあるものではない。」と述べて、ラフカディオ・ハーンが「個人主義が社会秩序の敵であり、教育の敵である」というのに同意している。同時に「日本は過去の状況を注意深く研究して多くのことを学び取り、その結果、数多くの社会悪の原因となる極端な個人主義を抑えることができるに違いない」と、期待した。

但し、彼はノスタルジーに浸るのではなく、現実の列強による非情な世界情勢の中での日本の立場を理解してもいる。近代化によって「古き日の日本にいだいていたうっとりするような魅力を減じてしまったものもある。」「しかし、疑問の余地なく断言できることは、もし日本がみずからを強国に仕立て上げようとしながら、あえて欧米の科学とその手法を資源の開発に利用しなかったとしたら、初期の目的を達成する前に、とうに欧米の列強に征服されていただろうということである。」と言っている。明治政府が利用し、その要求に応えて日本に便宜を図ったヒュー・マセソンの一族ジャーディン・マセソン商会は、中国にアヘンを運んで莫大な利益を得ていた。当時の日本人の独立意識や道徳心の高さがなかったら、このしたたかなコングロマリットは日本に対して違った対応を取っていただろう。開国したばかりの日本が列強の中で生き抜くには多くの困難な選択を迫られていたことは確かであって、その点、母国のやり口を熟知していたダイアーは、単なる懐古趣味には陥らなかった。

幕末の蕃書調所教授であった神田孝平が「我日本は永久独立国たるべし。決して他国の付属となるべからず。」と述べたように、幕府も新政府も、独立した国家でなければ、なにごとも始まらないと考えていた。そのための第一歩が、列強に負けない人材の育成だった。明治政府が、まず、高等専門教育機関を構想したのは、指導者の育成が、独立国家としての日本の将来を決定すると見抜いていたからである。

人類の社会を大きく変えたのは、印刷革命、産業革命に次いで、コンピュータの発明と言われる。印刷革命は「知識」、産業革命は「生産」を大きく変容させた。産業革命の波にぎりぎりのところで乗ったことによって日本は経済的に発展したが、ITの「情報」の波には乗り遅れたようだ。指数関数的な発展を遂げている分野では、ひとたび後れを取ってしまうと、その差は拡大こそすれ、容易には埋まらない。バブル崩壊後の日本の人件費の削減と教育関係予算の削減は、人材を劣化させた。人を安く使い捨てることで乗り切ろうとしながら、意識だけは「経済大国」「技術立国」を払拭できないでいるうちに、競争力は落ちてしまった。明治の為政者たちの先見性や洞察力が、現代の指導者層にはなかったということだろう。

ITの新たな波がもたらす社会が、幸福なものかどうかはわからない。個人的には、息苦しさを感じるデジタル社会の方向性に抵抗を覚える。しかし、歴史は巻き戻せない。ひとたび発明したものは、なかったことにはできないのが歴史である。知ってしまえば、知らなかった昔には戻れない。国家を維持するためには、この分野の先端的学術的な研究を放棄するわけにはいかないだろう。同時に、IT社会の暴走を喰い止めることのできる本物の知性を育てることが重要で、いま、真剣に求められているはずである。人材育成をコストと捉えず、投資と捉えるべきだろう。コストは現在の損得であるが、投資は未来に賭ける。投資を回収するには時間がかかる。既に後れを取ってしまった以上、行政には、中途半端な理解のまま焦って欠陥のあるシステムを作り出さないようにしてほしい。

「日本が抱える将来の不安とは——欧米の文明の長所をいかにして余すところなく利用するかに全力を傾注する一方で、日本固有の特質はあくまでも保ち続け、それを他国の特質と有機的に調和させるようにすることである」というダイアーの見解は、いまこそ傾聴に値する。技術を何の目的で利用するかを決めるのは人間である。欲にかられた個人の競争ではなく、「足るを知る」普通の人々の知性や品性の向上のために、教育を考え直す必要がありそうだ。

『DAI NIPPON—the Britain of the East』 Henry Dyer著 /Blackie & Son, limited (London)/ 1904

『大日本』ヘンリー・ダイアー著 平野勇夫訳 /実業之日本社 1999

『工部大学校學課並諸規則』(明治文化全集 補巻)明治文化研究會編 /日本評論社 1974

『御雇い外国人 ヘンリー・ダイアー』北政己著 /文政書院 2007

「機械力学の歴史とその周辺(下)」三輪修三著 『日本機械學會誌』1988 7月

『伊藤博文 近代日本を創った男』伊藤之雄著 /講談社 2009

『日本の大学 産業社会にはたす役割』永井道雄著 /中公新書 1965

『帝国大学の誕生』中山茂著 /中公新書 1978

『大学の誕生(上)』天野郁夫著 /中公新書 2009

「図書館学とその周辺」藤田豊著 『天野敬太郎先生古希記念論文集』収録/1971

『明治の技術官僚 近代日本をつくった長州五傑』柏原宏紀著 /中公新書

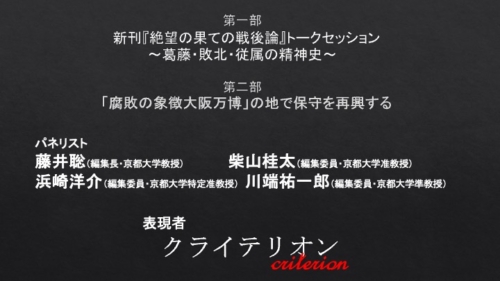

3年ぶりに関西でシンポジウムを開催!

「革新」の標語が力を強める関西において、本当の保守主義をどのように実践していくべきか、『表現者クライテリオン』編集委員が徹底議論!

詳細はこちらから

雑誌と書籍の年間購読を通じて、『表現者クライテリオン』をご支援ください!

https://the-criterion.jp/lp/r6supporters/

クライテリオン誌上で行われた「座談会 対米従属文学論」がクライテリオン叢書第4弾として待望の書籍化!

第二部に浜崎洋介先生の戦後文学批評の決定版とも言える論考「観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について」を収録!

※本体価格2,600円ですが、6月から始まるクライテリオン・サポーターズの特典に加えることが決定しました。

サポーターズ加入がますますお得になりましたので、ぜひご検討ください。

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2026.01.29

2018.09.06

2018.03.02