2000年頃から続いた日本のノーベル賞ラッシュは、受賞時より20年も30年も前の研究成果である。近年、今後はもう受賞は難しくなったと言われるようになったが、実は、受賞ラッシュ以前の昭和末期から平成にかけてのバブル期終盤には、既に大学の理系学部では日本の将来の実力衰退が予測されていた。当時、理系学部の学生の就職先が金融系企業に流れるようになったのである。ⅠT化が始まり数学に強い学生を必要とした金融業界の高額な給与に惹かれて、地味な技術系企業を選ばない学生が出て来た。日本もグローバル経済に踊らされていた。

最近、いろいろなところで目にする研究業績や大学の国際比較で、日本は高い評価を得られなくなっている。国民全体のリテラシーは高く、庶民レベルでは「民度が高い」と言われ、高校進学率が95パーセント、高校卒業後に大学・短大・専門学校に進学する者が8割以上という高い進学率であるにも拘らず、高等教育の競争力が落ちているらしい。世界大学ランキングは、調査方法にバイアスがかかったものもあるが、総じて年々ランクを落としている。原因のひとつとしてよく挙げられるのが、「大学院進学率」や日本社会の「学位取得者」の少なさである。

実情はどうなっているのか、令和6年7月の文科省中央教育審議会・大学分科会・大学院部会の「大学院関連参考資料」を見ながら思い巡らせてみた。この20年以上、全学部では学士課程修了者の進学率は11パーセント前後で推移ししていて「横ばい」状態である。同じく、修士課程修了者の進学率は、平成3年ころから下降線を辿り、やはりこの20年ほどは10パーセント未満で横ばい状態である。どちらも理学・工学・保健(医学)などの理系が高く、とくに理学・工学では修士課程進学が4割、博士課程進学が2割近くいる反面、人文社会系は5パーセントとか7パーセント程度の一桁である。大学院進学者の同世代人口に対する比率は、修士課程で推定5.5パーセント、博士課程で0.9パーセントだという。(アメリカでは10パーセント程度)

人口100万人当たりの学位取得者数比較(博士)の推移というグラフを見ると、2000年頃に130人程度だったのが減少傾向にあり、最近は120人程度になっている。2020~2021年では日本は123人、イギリス340人、ドイツ338人、韓国317人、アメリカ285人、フランス137人、中国50人である。この10年では、フランスと日本が減少傾向にあるが、他国は上昇傾向にあり、全体としては日本の3倍の人数である。中国は、現在の人数は少ないが伸び率が大きく、人口の母数も大きいから総数は多い。日本の学位取得者は圧倒的に自然科学系であり、人文社会系では、各国の1割しかいない。

よく言われるのが、日本とアメリカの企業経営者の最終学歴の比較である。企業の時価総額上位100社を見てみると、日本では83.3パーセントが学士卒で、大学院卒が15.3パーセントであるのに対して、アメリカでは学士卒が32パーセント、大学院卒が67パーセントで三分の二を占める。また、アメリカ連邦政府の上級管理職の約60パーセントが修士号以上の学位を取得している。アメリカの能力主義が明瞭に現れている。

日本の上位100社の企業経営者で修士以上の学位取得者が15パーセントほどだということは、それ以下の規模の企業経営者にはほとんど存在しないということだろう。小規模の会社で学位を取得した経営者がいるのは、ベンチャー企業だけかもしれない。

企業経営者の年齢を考えると、一流企業の50代60代でも大学院修了者が少ないということで、それ以前の団塊の世代が現役の頃は殆ど居なかったと言えるのではないだろうか。理系の学位取得者は以前から企業にもかなり存在したが、多くがエンジニアとして企業内の研究所などに配属されて、経営には殆ど関与しなかった。日本の高学歴エンジニアは「使用人」の域を出ていない。「使用人」は、「おカネを扱う者」より給料が安い。人文社会系では学位取得者が少数だということもあり、大学に研究者として残る者や教育関係の職業に就く者が圧倒的で、民間企業には殆ど就職していない。

2024年の日本経済団体連合会「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に関するアンケート」では、理系博士に要求する資質は、課題設定・解決能力や探求力が約8割、研究遂行能力が7割強、調査分析能力、情報活用能力、データ分析力が6割強となっている。文系博士・修士もほぼ同じだが、研究遂行能力は25パーセント以下であまり要求されていない。これがどういうことを意味するのかよくわからないが、理系では7割もの要求があるのに文系で要求されないのは、民間企業では研究の意味が理解されずに継続するのが難しいとも受け止められる。理系に比べて、文系に対して目立つ要求は、コミュニケーション能力と協調性である。これは、企業が学歴・性別・年齢を問わず、殆どの社員に要求していることと同じである。

上記のアンケートの回答は、予め用意された選択肢から選んだ結果なのだろう。理系・文系ともに「課題設定・解決能力、探求力」が最も多い結果になっているのは、まっとうな回答と言える。何か特別な条件がない限り、私でも同じようにこの項目にチェックすると思う。課題設定能力や問題解決能力なら、勿論、あったほうがいいのだし、誰だって「課題解決能力は要りません」とは言わない。けれども「我が社の課題設定能力って何?」と、すぐに具体的なイメージが湧く管理職は多いだろうか。アンケート結果はある程度目安になるが、回答者が理想論として無難に模範解答をしている可能性がある。

大学院進学率や学位取得者数が少ない理由は、制度の在り方、経済的理由、人口減少・少子化等々、多くの原因がある。ここではちょっと視点をずらせて、「巷の肌感覚」では学位取得者がどう捉えられているのかを考えてみたい。学位取得者の絶対数が少ないことにも関係があるが、経営者に大学院学位取得者または大学院経験者が殆どいないということは、社員の採用時に影響があるのではないかと思われるからである。

巷の肌感覚というのは、感覚だから証明できない。しかし、私が長年感じて来たことのひとつに、日本では高学歴、とくに博士号取得者が「敬遠」されているのではないかということである。普段から「課題設定能力が欲しい」と真剣に思っている経営者は、どのくらいいるのだろうか。何か問題が起こったときには、誰でも「解決してくれ」と言うが、平穏時には敢えて意識していないのではないか。普段から考えているなら立派な経営者である。

とくに、経営者が創業者だったり叩き上げだったりすると、自分の経営手腕に自信を持っていて、批判は勿論、提言や助言でもあまり歓迎されない。年配者の世代の学歴は全般にそう高くないから、自分より高学歴の若造に「理論」を聞かされるのを好まない。そうかと言って、頭のいい従業員は欲しいと思っている。その会社の流儀、つまり自分のやり方に沿って、素直に要領よく仕事をこなしてくれるような人間である。モタモタした従業員より、よく気がつく手際のいい部下が、経営者にとって「頭のいい」社員である。叩き上げの経営者が多かった時代には、「会社が大学院修了者を使いこなせない」という話をよく聞いた。日本で文系博士の学位を取得しても経営者から敬遠され、就職先が非常に限定されていて、それまで学んだことが活かせる職場がない。新卒一斉採用の社会では、年齢もハンディになる。

就職時の困難だけではない。採用されたとしても、上司や同僚や顧客や取引先との関係でも、高学歴が有利に働くとは限らない。アンケートにあった「問題解決能力」を発揮しようとすると、同僚から足を引っ張られたり無視されたり反発されたりすることもある。豊富な専門知識は、関係部署で喜ばれることもあるが、ベテランから警戒されることもある。なまじ問題を上手く解決して上司に評価されると、周りから妬まれる。ほとんど自虐的に「学歴なんて、大したことないんだよ」という匂いをさせていないと危ない。

「日本人は、それほどひねくれていない」と思うかもしれない。しかし、私自身がそれを感じたことが何度もあるのだ。もう随分昔の話で、今ではそのようなことはないと思うが、まだ若かった頃、履歴書だけで、顔合わせの前から「女のくせに修士を出ている生意気な奴」だというような敵意漂う空気で迎えられたこともある。日常生活でも、できるだけ学歴は隠していたほうが無難だ。主婦仲間は地雷原だし、その中に教育ママがいるとレッドラインが低くなる。陰で何を言われるかわからない。

こういうことが起こるのは、「学位」がどういうものなのか、一般にはよくわからないということがあるのではないか。医者や弁護士や税理士なら、何を仕事にしているかは見当がつく。エンジニアというのも、なんとなくわかる(但し、数値解析とか理論モデルとか、そういうことではなく、自動車や家電を作っている人とか建築家とか、可視化できるモノを通したイメージでの理解だろうが)。けれども、文系の博士になると、何をやっている人なのか、一般には見当がつかない。大学の勉強も、中学や高校の学習のイメージの延長であるらしい。巷の認識では、教科書を読んで、誰かに「教えてもらう」ことが勉強なのだ。

課題設定能力があれば、問題は半分以上解決したようなもので、深い洞察を通して、その「課題」に気づくことができるようになったのが「学位取得者」であると言える。社会が、「課題設定能力」を要求しながら、それがどういうことか把握していなければ、(特に文系の)学位取得者の居場所がない。

世界が高学歴化しているのに、日本だけが大学院進学者数の減少傾向にあることはちょっと気になる。肩書の問題ではなく、進学意欲の減少が気懸りなのだ。減少の理由はひとつやふたつではないだろうが、学部卒で実社会に出た方が活躍できるということがあるのかもしれない。社会人になってから論文博士で学位を取る者も増えたが、そのような恵まれた職場は限られている。社会が学位取得者を「敬して遠ざける」から、進学しても無駄だと思うのか、それとも、進学者が少ないからいつまでたっても社会に理解されないのか、どちらなのかわからない。

だいたい、文系でも理系でも「研究」というのは、何に役立つのかなんて、本人にもわからないでやっていることが多いのだから、一般社会に簡単に受け入れてもらえないのは仕方がない。それを承知で、それでもこの研究を続けたいと思わせてくれる場が、「大学」なのだろう。「役に立つ」ことは、膨大で多様な「役に立つかどうかわからない」思考の中から偶然見つけ出されるもので、研究者の裾野の広さがモノを言う。

但し、国際競争力は国の経済力に関係しているのだから、「役に立つ」研究も、勿論大切である。国の経済力が国民の生活や幸福に関係している以上、無視できることではない。実際に役に立つことを見極めて選択する必要に迫られたとき、倫理的なリードができるのが文系研究者だろう。技術が何のために使われるかで世界の様相が一変するように、物ごとには二面性がある。刃物が調理器具にも武器にも使われ、植物は毒にも薬にもなる。関税が自国産業の保護にも他国への武器にもなるのは「現在進行中」の実例である。すべての「役に立つ」ものは凶器になる。不幸になるような選択をしないためにも、文系と理系の研究者の協力が必要ではないか。効率と利益に偏らずに「人間」を中心に据えるような思考がなければ、世界はどんどん息苦しくなる。

学歴至上主義やアメリカのような極端な能力主義は社会の分断を招くが、「学ぶ意欲」を削いでしまう社会はよくない。とくに、現在のA I の急激な進歩に対して、傍観者でいることは危険である。中国のような監視社会も、アメリカのような利益優先社会も、人類を幸福にするとは思えない。傍観していれば、気がついたらどちらかの波に飲まれているということになる。誰かが倫理的なアプローチをしなくてはならない。米中の争いに惑わされず、日本社会のバランス感覚を再認識してみる価値がある。どちらのディストピアからも逃れるためにも、学ぶ意欲を失ってはいけない。日本はこのまま高等教育の後進国になってはいけない。

「中央教育審議会大学分科会大学院部会 大学院関連参考資料 R6.7.11」 20240711-koutou02-000037014_7.pdf (保護)

<編集部よりお知らせ1>

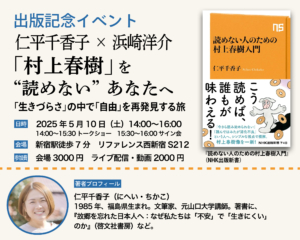

仁平千香子先生の5月10日発売の新刊『読めない人のための村上春樹入門』(NHK出版新書)の出版を記念し、村上春樹の文学世界をより多くの人に伝えるためのトークイベントを企画。

村上春樹氏は世界的ベストセラー作家で、現代を代表する作家でありながらも、「今さら読み始められない」「読んではみたが消化不良」「設定が非現実的で苦手」といった声も少なくありません。

そんな中、仁平千香子先生の新刊では、「自由の困難さ」というテーマを軸に村上作品が現代人にとってどのような価値を持ちうるのか、新たな可能性を提示しています。

このトークイベントでは仁平先生の描き出す村上春樹の文学像を基軸として、現代社会に生きづらさを感じる多くの現代人にとって真に「自由に生きる」ためのヒントを探ります。これまで村上作品に何処か距離を感じてきた読者も、なんとなく敬遠してきた人も、自分事としての、あるいは現代社会の切実な問題を抉った作家としての村上春樹に出会うきっかけになるトークが展開されることと思います。

トークイベント後にサイン会も開催!ぜひご参集ください!

お申込はこちらから

<編集部よりお知らせ2>

好評発売中!最新刊『表現者クライテリオン2025年5月号 [特集]石破茂という恥辱ー日本的”小児病”の研究』

よりお得な年間購読(クライテリオン・サポーターズ)のお申し込みはこちらから!サポーターズに入ると毎号発売日までにお届けし、お得な特典も付いてきます!。

サポーターズPremiumにお入りいただくと毎週、「今週の雑談」をお届け。

居酒屋で隣の席に居合わせたかのように、ゆったりとした雰囲気ながら、本質的で高度な会話をお聞きいただけます。

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2024.08.11

2026.01.30

2026.01.22

2026.01.30

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2018.09.06