沖縄県石垣市議会の9月定例会最終本会議において、市内の児童生徒を対象に国歌「君が代」に関する調査を実施するよう市に求める意見書が賛成多数で可決されたことが波紋を広げています(注1)。

「『君が代』が国歌であること、入学式や卒業式で子供達が国歌を歌えるよう指導すべきであることは法律や文部科学省の学習指導要領で定められており、きちんと指導が行われているか否かを教育委員会が調査するのは当然のことである」などといった肯定的な(もしくは少なくとも否定的ではない)意見(注2)がある一方で、県退職教職員会など7団体が調査を実施しないように求める抗議声明を発表し(注3)、『琉球新報』『沖縄タイムス』両紙が調査に否定的な見解を有する識者の談話を数多く掲載(注4)するとともに、社説や記者解説などで意見書を批判する議論を展開するなど調査に反対する意見も多く見受けられます(注5)。

「思想及び良心の自由」や「表現の自由」を否定するつもりは毛頭ありませんが、「国旗・国歌」をめぐる議論において、「日の丸」と「君が代」を頑なに拒絶する人々と、「公教育で子供達に『国旗・国歌』をきちんと教えるべきである」と考える人々のいずれが「常識(コモンセンス)」を有しているのかは火を見るよりも明らかなことであるように思えます。

辻田真佐憲氏は、「『君が代』は議論の絶えない『面倒くさい歌』である」「法律(「国旗・国歌法」)(注6)の名前からもわかるように、『君が代』と『日の丸』と並べて語られることが多い。ただ、よくよく見てみると、両者の間には無視できない違いがあることがわかる」と指摘し、「君が代」斉唱に対する賛成派と反対派の意見を整理した上で、「そもそも民主国家を標榜する日本にあって、国歌とは国民のものである」「すなわち、日本人は『君が代』のオーナーにほかならない」「『国旗国歌法』も…法律であるからには、国民がその気になればいつでも国歌を変更できる」「オーナーである日本人が自分のこととして『君が代』を考えていないことこそ最大の問題である」と指摘しています(注7)。

そして、「君が代」のオーナーであるにもかかわらず、日本人の多くが「『君が代』の意味や歴史についてあまりにも無関心で…『面倒くさい歌』だと思って打っ棄っている」ことの結果として「公立学校の児童生徒が入学式や卒業式で無用な緊張を強いられているのだとすれば、国民国家の成員としてこれほど無責任なことはあるまい」と指摘し、現在、「君が代」について日本人に義務があるとすれば、それは「文句をいわずに歌う義務」ではなく「オーナーとして適切に運用する義務」だろうと論じています。

残念ながら、この度の石垣市議会で可決された「君が代」に関する調査の実施を求める意見書をめぐる騒動において、子供達を対象に調査を実施することの是非はさておき、賛成している側と反対している側のいずれもが「君が代」について「オーナーとして適切に運用する義務」を果たそうとしているようには見受けられません。

この度の騒動に接して、辻田真佐憲氏の「君が代」に関する論稿を読み直す中で、現在から約40年前(1980年代中頃)、公立学校の卒業式及び入学式での「日の丸掲揚・君が代斉唱」をめぐって沖縄社会全体が騒然としていた(注8)ことを思い出しました。

事の発端は、1985年8月に文部省(当時)が全国の教育委員会に卒業式や入学式での「日の丸掲揚・君が代斉唱」の「適切な取り扱いの徹底」を通知したことであり、1987年の「海邦国体」を前に、全国で飛び抜けて実施率が低い沖縄を念頭に置いていたとされています。結局、実現することはなかったのですが、当時は「海邦国体」に合わせた昭和天皇の沖縄初訪問も取り沙汰されていました。

当時の報道によると、文部省の全国調査(1985年)で、沖縄は「日の丸掲揚」の実施率が小学校6.9%、中学校6.6%、高校は0%と極めて低く、「君が代斉唱」にいたっては小学校から高校まで全ての実施率が0%で全く実施されていなかったとの結果が出ていたのです。確かに、私自身も高校を卒業するまで学校で「君が代」を歌った記憶はありません。

1987年3月の卒業式では、多くの県立高校で教職員や父母、生徒らが「日の丸掲揚」をめぐって校長や教頭に抗議し、緊迫する中で式典が執り行われることとなりました。

沖縄本島中部の読谷高校、中部工業高校、北谷高校では、「日の丸掲揚」を強行しようとする校長らに生徒や父母らが詰め寄り、生徒が壇上から日の丸を持ち去ったり、抗議する卒業生らが式場から退場したりしたことから、学校側が「日の丸掲揚」を断念する事態にまで陥ったと報じられています。

特に読谷高校の卒業式では、演壇に向かって駆け寄った女生徒が三脚に立ててあった「日の丸」を奪い取り、「校長先生やめて下さい」「なぜ、日の丸がないと卒業できないのですか」と涙ながらに訴えて「日の丸」を抱えたまま体育館を飛び出し、塀の外に投げ捨てました。

その一部始終が『琉球新報』『沖縄タイムス』のみならず、全国紙でも写真付きで大きく取り上げられたことから、ご記憶の方も多いのではないかと思います。

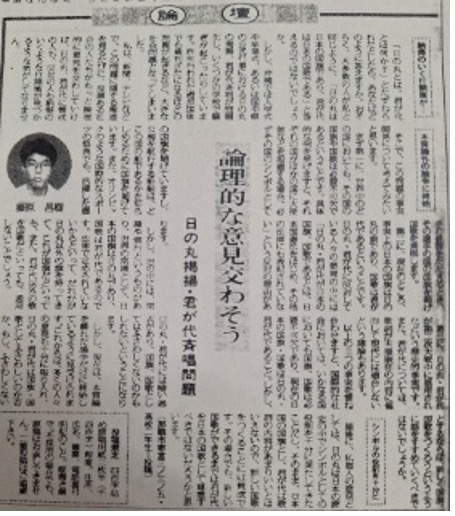

『沖縄タイムス』1987年3月10日夕刊

また、1987年の「海邦国体」では、少年男子ソフトボール競技会の開始式において、読谷村営野球場に掲揚された「日の丸」の旗を平和活動家の知花昌一氏(のちに、読谷村議会議員)が引き降ろして燃やす事件(沖縄国体日の丸焼却事件)が起こりました。事件現場が国体の競技会場でテレビカメラが入っていたことから、「日の丸」が引きずり降ろされて燃やされる瞬間が記録されており、その後、ニュース番組などでその映像が繰り返し放送されていたので、ご覧になったことがある方が多くいらっしゃるかもしれません。

当時、高校生であった私は「日の丸掲揚・君が代斉唱」について明確な主張や持論を持っていた訳ではなかったのですが、抗議する人々―特に教職員たち―の非論理的で感情的な主張や非常識な抗議活動に嫌悪感を抱いていました。

授業の課題で作文を書かなければならなくなったときに「ちょうどよい機会だ」と思って、沖縄で繰り広げられている「日の丸掲揚・君が代斉唱」への抗議活動を取り上げて書いてみることにしました。授業の課題としてどのような評価が下されたのかは全く覚えていないのですが、返却されて自宅の机に置きっ放しにしてあった原稿を、父が私に無断で持ち出して『沖縄タイムス』の論壇に投稿し、掲載されることとなりました(注9)。

『沖縄タイムス』論壇(1988年3月25日)

父が私に話すことなく勝手に投稿していたことから、私自身は「いつ掲載されることになるのか」を事前に教えられていないどころか、自分が書いた文章が投稿されていたことさえ知らなかったのですが、新聞に掲載された当日、早朝からしばらく自宅の電話が鳴り止まなかったことを覚えています。

個人情報保護の重要性が認識されるようになっている現在から考えると信じられないようなことですが、当時の論壇には投稿者の職業(私の場合は「高校二年生」)と住所が記載されており、誰でも電話帳で個人宅の電話番号を調べることができたのです。

論壇に掲載されてから数日の間に、自宅に数十本の電話がかかってきたのですが、私の意見に賛同して「よくぞ書いた」と誉めて下さる人はごく僅かで、「お前は何も分かっていない」「誰か周りの大人に書かされたのだろう」「沖縄戦や日の丸・君が代のことをもっと勉強しろ」などと叱責し、自らの持説をまくしたてる輩がほとんどでした。

当時、そんな言葉はなかったのですが、「炎上した」ということなのだと思います。

また、通っていた高校でも、親しくしていた数名の教員からは「上手く書けていたな」などと声をかけてもらったものの、「日の丸掲揚・君が代斉唱」への抗議活動に積極的に参加している教員達が多く、彼らから「お前があんな思想を持っている奴だとは思わなかった」などといった非難を浴びせられたことを思い出します。

いま振り返ってみると、私にとって、論壇に自分の文章が掲載されてから数日間の出来事が、活動家の理不尽で非常識な抗議活動に直接対峙した初めての経験であったように思えます。

今回、久しぶりに読み返してみたのですが、当時は「国旗・国歌法」が成立しておらず(「国旗・国歌法」の成立・施行は1999年8月)、「日の丸・君が代が日本の国旗、国歌であるとは、日本国憲法をはじめ、その他の法律にも表記されていない」と記述していることや、当時の私は沖縄における極端で偏った「平和教育」の影響から逃れることができておらず、「君が代」について否定的に捉えていることなど(現在、私は「日の丸」と「君が代」は我が国の「国旗・国歌」に相応しいと考えています)、重要なところで幾つかの修正を加える必要があるのですが、下記の部分など、現在の「国旗・国歌」をめぐる議論において「非常識で感情的な理屈」に基づいて「日の丸」と「君が代」を頑なに拒絶する人々に対する批判として十分に成り立つのではないかと自負するものです。

国際的な社会においては、いかなる国においても国旗・国歌は必要不可欠であり、現在の日本の国旗・国歌は日の丸・君が代であること。しかし、日の丸・君が代には暗い過去があり、国旗、国歌としてはふさわしくないのかもしれないということになります。

しかし、現在は、本質論を離れた論争だけに終始しているように見受けられます。これからは、多くの人々の意見も十分に取り入れ、日の丸・君が代は国旗・国歌としてふさわしいのか否か、もし、ふさわしくないとするならば、新しく国旗・国歌をつくろうというように話をすすめていくべきではないでしょうか。

「思想及び良心の自由」や「表現の自由」が認められている(否定すべきではない)以上、公共の福祉に反しない限りにおいて、「日の丸」と「君が代」を忌避する人々が自らの思想や主張を表現することを禁ずる訳にはいきません。

しかしながら、現在の国際社会において、いかなる国家にとっても「国旗・国歌」は必要とされているのであり、「日の丸」「君が代」が我が国の「国旗・国歌」に相応しくないと考えるのであれば、単に拒絶するのではなく、「日の丸」「君が代」に取って替わる新たな「国旗・国歌」を制定するように提案すべきであると言うことはできるはずです。

「日の丸」「君が代」をめぐる不毛な議論をやめて、「国旗・国歌」(=「日の丸」「君が代」)のオーナーとしての義務を果たすべき時を迎えていると言えるのではないでしょうか。

将来、実際にそのような機会が訪れることがあるのかどうかは分かりませんが、もし我が国の「国旗・国歌」を改めて制定し直そうとなったとき、選ばれるのは「日の丸」「君が代」であるように思えてなりません。

———————-

(注1) 石垣市議会において、賛成多数で可決された意見書では、児童生徒が国歌「君が代」を歌えるように指導することは文部科学省の学習指導要領に明記されているにもかかわらず、保護者から「子供達が国歌を十分に歌えていないのではないか」との懸念が示されているとし、子供達の「国歌に関する認識や習熟度」を把握して「今後の指導に生かす」ことを目的として、現状を正確に把握するために、①日本の国歌を知っていますか ②国歌を歌えますか ③音楽の授業で国歌を習いましたか ④入学式や卒業式で国歌を歌っていますか-といった項目について問うアンケート調査を実施するように求めています。

(注2) 沖縄・石垣市長「思想の自由にどうこうと言うことではない。大きな問題ではない」 学校での「君が代」調査巡り | 沖縄タイムス+プラス

(注3) 石垣市議会の「君が代」調査に反対声明 退職教員ら7団体が会見 次は強制を提案してくるのでは | 沖縄タイムス+プラス

(注4) 【識者談話】石垣「君が代」調査 国家へ忠誠高める思惑か(北上田源・琉球大准教授) – 琉球新報デジタル

(注5) 【記者の解説】政治の介入避けるべきだ 石垣市議会の「君が代」アンケート決議 | 沖縄タイムス+プラス

(注6) 「国旗・国歌」について – 内閣府

(注7) 辻田真佐憲氏は、「君が代」斉唱に対する賛成派と反対派の意見を次のように整理しています。

賛成派の意見

反対派の意見

(注8) 日の丸掲揚/中部3校で混乱/県立高校卒業式 壇上から持ち去る/読谷など 生徒が激しく抵抗『沖縄タイムス』1987年3月10日夕刊

(注9) 拙稿「【論壇】論理的な意見交わそう/日の丸掲揚・君が代斉唱問題」『沖縄タイムス』1988年3月25日

【論壇】に掲載された論稿の本文は、下記の通りです。

論理的な意見交わそう/「日の丸掲揚・君が代斉唱問題」

納得のいく打開策が…

「日の丸とは、君が代とは何か?」とたずねられたとしたら、あなたはどのように答えますか。おそらく、大多数の人が私と同じように、「日の丸は日本の国旗であり、君が代は日本の国歌である」と答えるのではないでしょうか。

しかし、沖縄では入学式や卒業式、あるいは国や県の公式行事における日の丸の掲揚、君が代斉唱が問題化し、いくつかの学校で騒ぎが起ったりしています。昨年行われた海邦国体でも裁判沙汰になるほどの問題が起きるなど、大きな社会問題となってしまいました。

私は、新聞、テレビなどで、この問題に関する報道を見るたびに、良識ある社会の人たちがもっと論理的に意見を交わしていけば、日の丸、君が代に賛成の人も、反対の人も納得のいくような打開策が見つかるような気がしてなりません。

本質論外の論争に終始

そこで、この問題の事実関係について考えてみたいと思います。

まず第一に、世界中のどの国においても、その国の国旗や国歌は必要不可欠であるということです。具体的な例を挙げますと、それぞれの国がほかの国に大使館などを設置する場合、必ずその国のシンボルとしての国旗を掲げていますし、公海を航行する船舶は、どこの国の船であるかを知らしめるために国旗を掲げています。また、オリンピックのような国際的なスポーツの祭典でも、活躍した選手の健闘をたたえるとき、その選手の国の国旗を掲げ国歌を斉唱します。

第二に、現在のところ、事実上の日本の国旗は日の丸の旗であり、国歌は君が代であるということです。日の丸・君が代に反対している人々の意見の中には「日の丸・君が代が日本の国旗、国歌であるとは、日本国憲法をはじめ、その他の法律にも表記されていない」という反対の理由があります。

しかし、世の中には、常識や慣行というものがあり、世界の常識として、日本の国旗は日の丸であり、国歌は君が代であるのです。法律で定められていないからといって、だれかが日の丸以外の旗を持ってきて、これが国旗だといっても、また、君が代以外の歌を国歌だといっても、通用しないことでしょう。

第三に、日の丸・君が代が第二次大戦中に悪用されたという歴史的事実です。また、君が代については、歌詞が天皇崇拝の内容に偏向して現代には適合しないという議論もあります。

以上の三つの事実を重ね合わせますと、国際的な社会においては、いかなる国においても国旗・国歌は必要不可欠であり、現在の日本の国旗・国歌は日の丸・君が代であること。しかし、日の丸・君が代には暗い過去があり、国旗、国歌としてはふさわしくないのかもしれないということになります。

しかし、現在は、本質論を離れた論争だけに終始しているように見受けられます。これからは、多くの人々の意見も十分に取り入れ、日の丸・君が代は国旗・国歌としてふさわしいのか否か、もし、ふさわしくないとするならば、新しく国旗・国歌をつくろうというように話をすすめていくべきではないでしょうか。

シンボルの役割を十分に

最後に、私個人の意見としては、日の丸は日本の歴史の中でシンボルとしての役割を十分に果たしてきたことだし、そのまま、日本国の国旗とし、君が代は歌詞の内容があまりいいとはいえないので、新しい国歌をつくることには賛成です。その場合でも、新しい国歌ができるまでは君が代を日本の国歌として尊重すべきではないだろうかと思います。

(藤原昌樹)

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.23

NEW

2026.01.23

NEW

2026.01.22

NEW

2026.01.20

NEW

2026.01.18

2026.01.16

2026.01.18

2026.01.13

2026.01.16

2026.01.20

2024.08.11

2026.01.15

2026.01.22

2018.09.06

2018.04.06

2026.01.23