当メルマガがサクマドロップだとすれば、ハッカ味の平坂です。

私、日本映画専門のシネフィルでして、それも白黒のみ、自宅には数百本所有しています。都市部には旧作を1000円2本立てで上映する「名画座」と呼ばれる映画館があります。若い時分は取り憑かれたように通っておりました。祖母の昔話や戦後文学とリンクするような、戦後の映画文化と今の映画の連続性はほぼ途絶えました。一重に「金にならない映画をテレビで放映しないので、好事家以外に誰も見ていない」ことが最たる理由でしょう。

また、レンタルビデオ店にもその手の映画は少なく、アクセスの機会がない。そこでシネコンだらけの地方との情報格差を埋めるであろうと着目するのが「Amazonプライムビデオ(通称アマプラ)」です。このサービスの範囲で観ることが出来る古の日本映画をご紹介したい。

保守にとって先人の情念、とりわけ戦争を生き抜いた人達の動きと声と態度を観るのは書物では味わえず、人々の生活や人生が理想化された映画には感じるものがある筈です。amazonサイト内で確認した限り、保守が観るべきビギナー向け5作品を挙げます。グローバル企業とやらをナショナリスティックに利用してみましょう。

その前に、戦後20年代後半からの日本映画史を大掴みに。表現が統制されたGHQ統治下の「呪縛」から解かれた日本映画界は、1953年に「五社協定」を結び、他社の参入を拒否します(今は独禁法違反でしょうが)。この時代から日本映画黄金期が始まります。

庶民における映画の位置付けは今と違って、この五社が全国に映画館を経営しました。早稲田松竹や丸の内TOEIはその名残です。つまり自社で製作したコンテンツを街場で公開する、共有テレビのような役割があった。このことは終戦後の少ない娯楽として映画が反映する基盤です。最盛期の封切りはなんと「三週に一本」とも云われ、時代劇、文芸、家族、恋愛、エンタメ、特撮、コメディ、戦争、やくざ、そしてニュース映画もあり、少し前のテレビの役割に近いでしょう。それらは経済成長もあいまって、瞬く間に新聞に並ぶメディアになり、名画が量産されて今も残るわけです。映画会社がプロ野球チームのオーナーだった事など、今からでは想像できません。

映画会社は各社で得意分野があって、文芸や家族モノの松竹、特撮やコメディなどエンタメの東宝、恋愛や社会派の大映、やくざと時代劇は東映、色気と暴力の日活…降順に「ガラが悪くなる」と覚えて下さい。

この五社の間では、所属する役者が他社の映画に出演することができず、それぞれの社内で様々な役を演じることから、大きな劇団が銀幕に映っていたと看做して良いでしょう。したがって、役者には熟練の演技があり、どれも掛け合いが見事です。

原作の小説家も名文家多い時代、そして戦中派の知性ある脚本・監督がいた。占領期の鬱屈からの反動として、比較的都市部の娯楽として栄えたといえます。差別と恋愛「無法松の一生」、落語のニヒルさをモダンに解釈「幕末太陽傳」、女の情念が男の野蛮さに勝つ「あらくれ」あるいは「浮草」、勝新太郎の出世作「悪名」シリーズ、出征兵士の友情「海軍」、小津の笑い「秋刀魚の味」、等々…保守が今すぐにでも観るべき映画は山ほどあります。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

○古典と保守に通底するもの

「雨月物語」1953年・大映 溝口健二監督

原作は江戸末期の上田秋成の怪異小説「浅茅が宿」と「蛇性の婬」の二篇を改編したもの。戦国時代、平民の兄弟がそれぞれ家庭を捨てて、立身出世と女の欲に負けるも、元の木阿弥、妻の幽霊が化けて出る…説明すると陳腐ですが、私には、このシンプルさが保守の本質と繋がる。つまり。古典に収まる封建的な人間と社会が、今風のどんな自由にすら優位する感覚を覚える。少なくとも、身分に見合った精神性を有さない者には、人智を超えた力で裁かれる…保守が体得すべき歴史感覚が、この映画に限らず、時代劇にはあります。

「白黒映画は色がわからず、観づらいため苦手」とぼやく若人がいますが、私の知人に「日本人の凹凸のない顔には白黒が一番いい」と放言する人がいて、こっそり首肯します。着物の色や質はこちらで想像すべきであり、映画がけして即物的な芸術ではないことを知るべきでしょう。

○日本人の自然状態とは

「二十四の瞳」1954年・松竹 木下恵介監督

壷井栄の同名小説。第二次大戦に向かう時代、地方の小学校に赴任する女教師・高峰秀子はハイカラな振る舞いから村人や生徒から軽んじられる。しかし、ある大怪我を追った高峰は子供たちの同情を集め、村人も態度が変わる。そして、高峰と生徒たちは合唱で繋がっていた(金比羅船々など、昔の唱歌の美しさよ)。時は流れて戦後、生徒の男の子たちは出征で亡くなり、高峰も老いる。それでも、残された教え子たちと高峰は歌を唄う。

瀬戸内小豆島の景色も去ることながら、日本人にとっての自然状態とはなんなのか?を思わせます。私は昭和末期から田舎で育ったので、この小舟にゆられて唱歌を唄う気分も幾分想像できますが、今の子どもたちには不可思議に映るのではなかろうか。この映画が投げかける問いは、戦争ふくむ近代性そのものへの懐疑に思えます。

○「総合家」勘兵衛への道

「七人の侍」1954・東宝 黒澤明監督

字数の都合で粗筋を諦めます。何故この映画を日本人の男が観ないのか。どうでもいい日本礼讚番組を消して、この映画を日本人が撮った偉業を確認すべき。素浪人の七人が、実を捨てて義のために戦死するまでの物語。

農民や武士のそれぞれの卑怯さと勇気、あるいは身分が人の生き死ににおける尺度を定める一方、それを超えた態度と行動がある時、人は動かされることをしっかり描いてある。今の首相のような男は、この映画では斬られています。

アメリカ人は総合的なリーダー志村喬、イタリア人はやんちゃな少年性の三船敏郎を、フランス人はクールで仕事人の宮口精二に憧れると聞きます。この点、平衡感覚や節度がある男を歴史がないアメリカの観客が「無い物ねだり」で憧れるのは正直です。本当は志村喬に憧れつつ、先日見返した時に私が惹かれたのは「ミスター中間管理職」加東大介です。

○男は強い!かっこいい!の大嘘

「夫婦善哉」1955年・東宝 豊田四郎監督

織田作之助の発禁小説を戦後映画化。商家を追い出された子息で、男のだらしなさのお煮染め森繁久彌と気の強い無学な芸者の淡島千景が、倒けつ転びつ互いの愛だけは貫く。この映画、まず男と女のルックスが合っていない!にもかかわらず、ダメ男の森繁に尽くす淡島は、ほとんど男のファンタジー映画であり、かつての韓流ブームや純愛映画の反対として観ることが出来る。

また、昨今の映画に無い要素「金・方言・男のダメさ」が詰まっています。本来、金なしに生活、方言なしに地方は描けず、そして、男がアメリカンで清潔な男ばかりだと思って(男もその気になるなよ)いたら大間違い、その刷り込みは人間や文化の肩幅を狭めるでしょう。

この映画を女性が見ると「森繁のだらしなさ」にドン引き、「否、母性本能くすぐられる」の二択ですが、後者の女性は色々と気をつけた方が良いです(笑)。また、森繁が松竹から淡島を引き抜いて東宝で企画したため、「適材適所な配役」を志向する常識を作った革命性があったことも付記しておきます。

○ミシマと映画

「からっ風野郎」1960年・大映 カラー 監督 増村保三

やくざの若頭演じる三島由紀夫が、左翼闘士の妹の若尾文子との立場を超えた愛と、任侠の意地の間で葛藤する。三島由紀夫の映画デビュー作であり失敗作です。あえて選んだのは、三島が『鏡子の家』で文運が下がって、もがいていた時期に2ヶ月ものスケジュールを空けて撮った、彼の短い人生の転機と看做されるからです。また、文士が映画に挑戦する例が他にないこと、そして完璧を好む彼がまったく冴えないこと(!)。おそらく、スクリーンに映る貧弱な肉体に天才は赤面したと思われます。はっきり「コント」に近い。

私には「三島由紀夫の世俗性」にテーマ意識があって、彼の自意識は身体性と親和性高い演劇と映画において、その揺れが現れます。ボディビルや右傾化など三島の思想と肉体を仕上げていく60年代を考える上で、この処女作から自主映画『憂国』や『黒蜥蜴』『人斬り』まで時系列で手繰ることオススメします。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

映画産業が斜陽を向かえる契機が1964年にあります。東京五輪に伴う家庭用テレビの普及です。日本映画ファンでは常識ですが、60年代から異様に「殺し」と「エロス」がテーマの主軸になる。それまで美の観念のような女優が途端に肌を見せる(交接や接吻のシーンは暗転に決まっています)、それも脈絡のないシーンばかり。おそらく遠のいた客足を戻す意味があったのでしょう。「死と性」に過剰で直截的な表現が用いられれば、それは大衆向けの紙芝居であり、一つの終わりです。「1964以降」は、70年代に映画人の独立プロ乱立やATGなどルネサンスの試みありはしますが、80年代から今に続く、テレビ・広告屋、大手芸能プロ、スポンサーの結託した何かが垂れ流される時代に傾いており、作家性や古典、芸術、文学からは遠ざかります。

仮に、五輪による「文化的水平化」が2020年にもあるとすれば、amazon含むインターネットによる映像文化の更なる成長でしょう。これは大反動のチャンスといえばそうです。しかし、今の作り手や受け手に、テレビ出現前の映像文化の蓄積があるとはとても思えませんで、嘆かわしい限りです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。

https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/

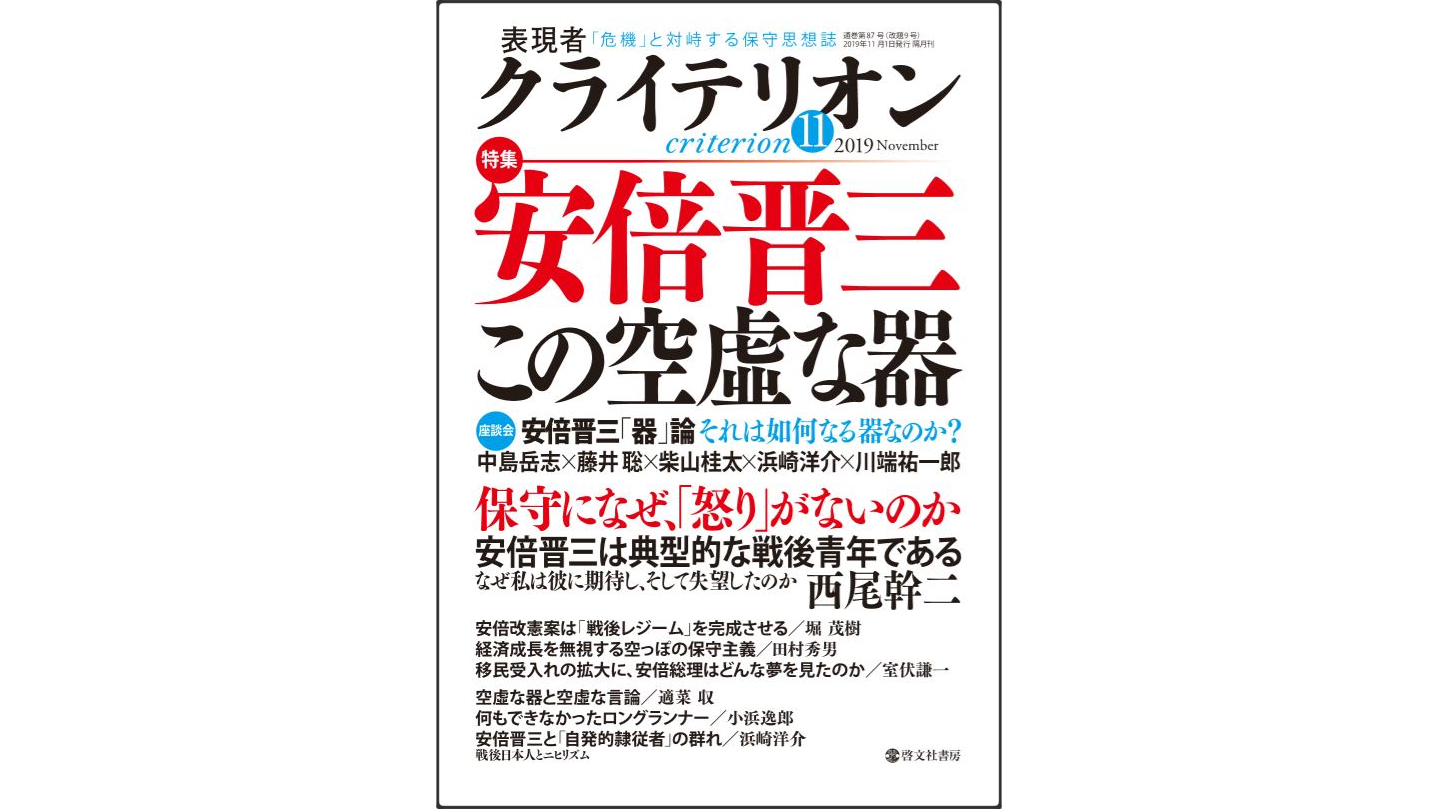

雑誌『表現者クライテリオン』の定期購読はこちらから。

https://the-criterion.jp/subscription/

Twitter公式アカウントはこちらです。フォローお願いします。

https://twitter.com/h_criterion

その他『表現者クライテリオン』関連の情報は、下記サイトにて。

https://the-criterion.jp

ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)

info@the-criterion.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2025.07.15

NEW

2025.07.15

NEW

2025.07.11

NEW

2025.07.10

NEW

2025.07.09

2025.07.07

2025.07.07

2025.06.24

2025.07.11

2025.07.10

2025.07.09

2024.08.11

2025.04.21

2019.10.07

2023.11.06

2025.04.01

コメント

小津安二郎、溝口健二、黒澤明、山中貞雄、清水宏、、、

1930年代から1950年代の日本映画は本当に素晴らしいですし、今の時代にももっと観られて評価されるべきだと思います。

日本人の見識のなさを今更どうこういう気はないですが、日本映画についても外国人の方がちゃんと評価している気がします。

あと、古い映画つながりで言うと、女優の原節子。

お金持ちの家に生まれるものの衰退の憂き目にあい、収入の為に女優を目指し、16歳でナチス政権下のドイツと日本の合作映画に抜擢され一躍スターに。

周りの映画人とは一定の距離を保ち、ロシア文学を愛読し、引退後は亡くなるまで鎌倉に引き篭もって暮らした。

とても興味をひかれる存在です。