クリミア戦争と聞いて、日本人はすぐにナイチンゲールを連想するが、それ以外に何を思い浮かべるだろうか? ウクライナ戦争勃発以後、「クリミア」についての情報は豊富になった。しかし、日本では以前にはあまり話題にならない地域だったと思う。クリミア戦争は、当時のヨーロッパから中東にかけての大きな異変であり、この国際関係の大波乱の余波は日本にも及んだ。ペリーを招いたのはクリミア戦争だったとさえ言えるかもしれない。

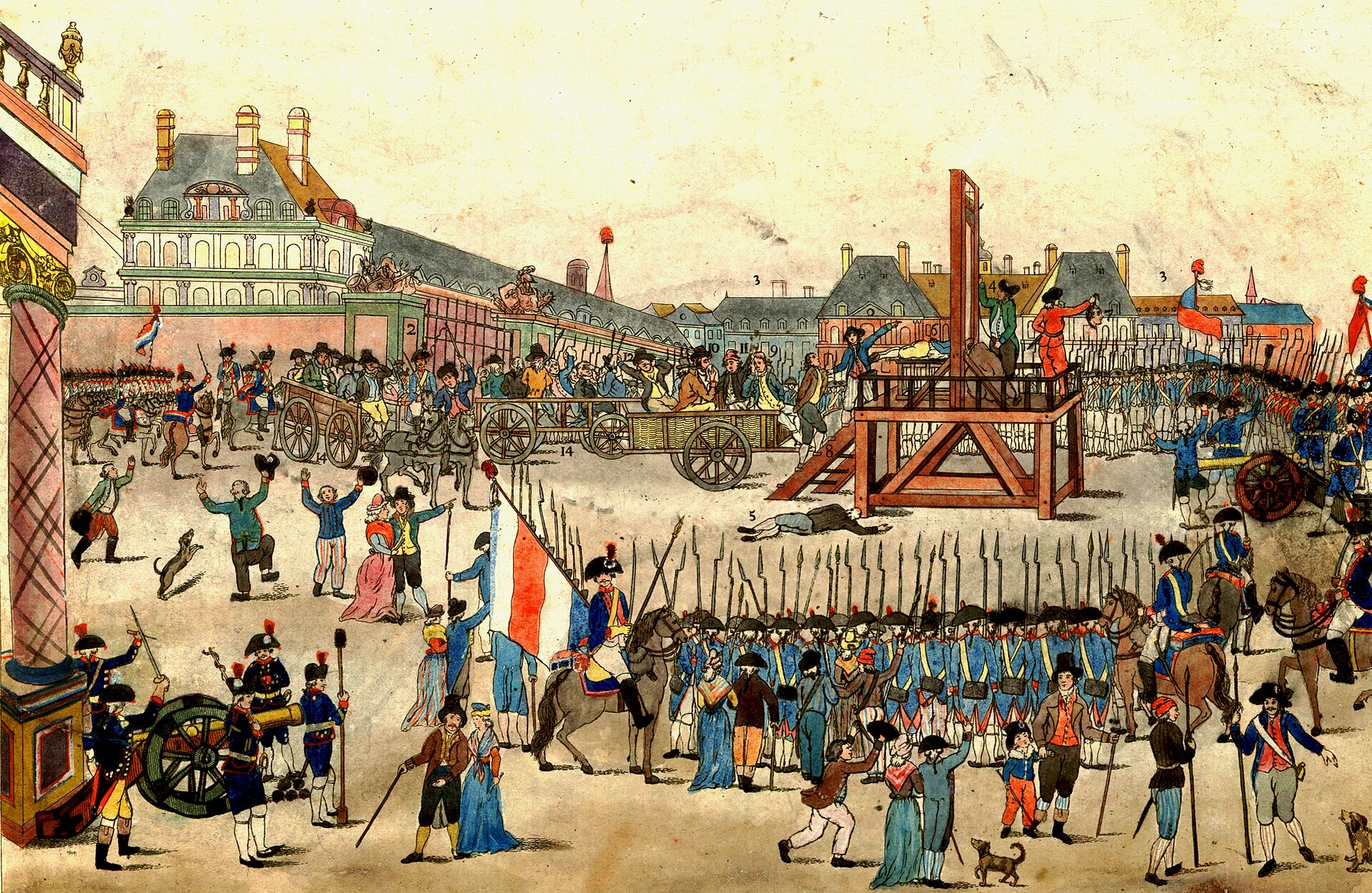

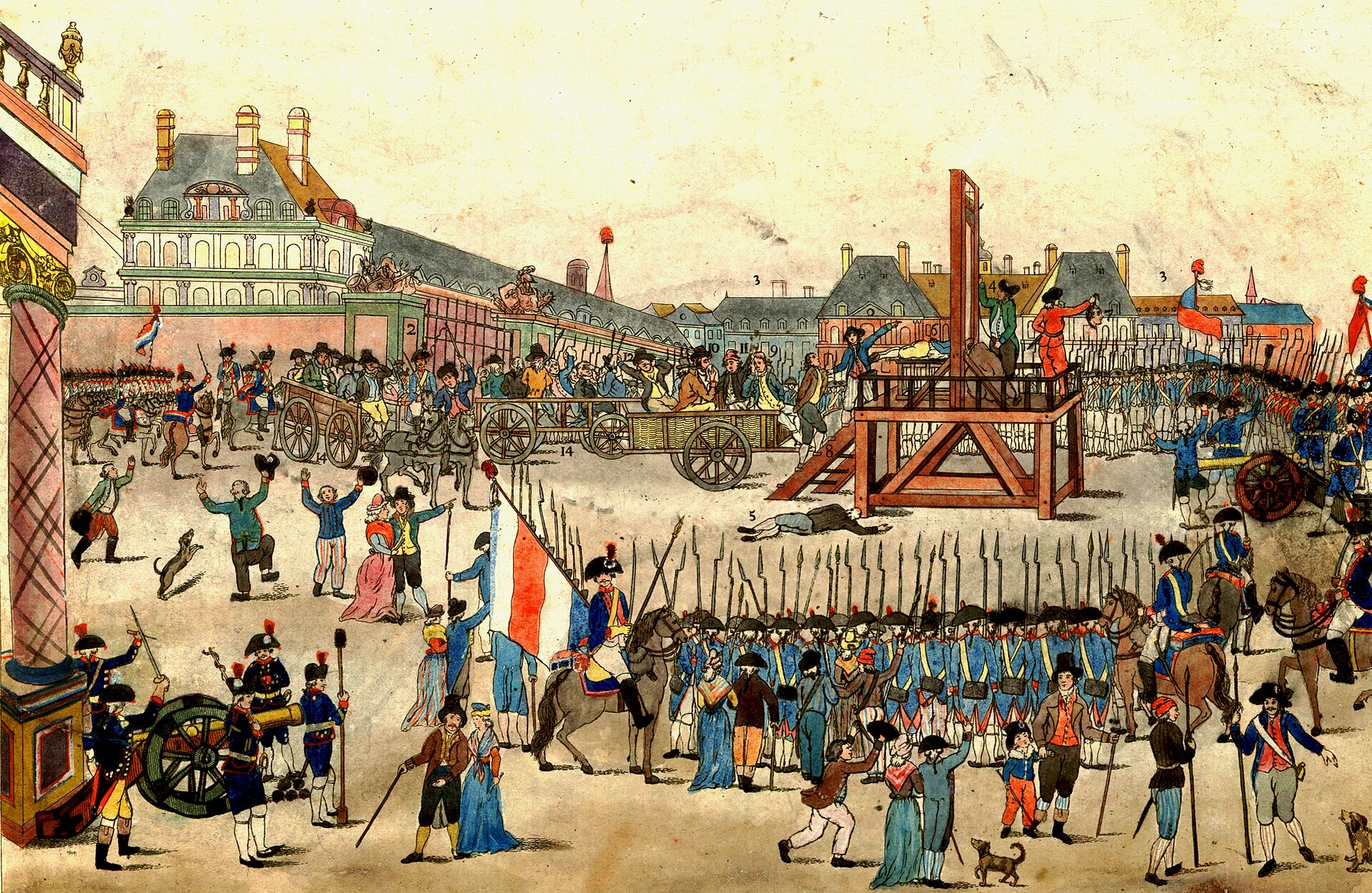

クリミア戦争(1854-56)の背景には、オスマン・トルコ帝国の衰退が引き起こしたヨーロッパ諸国の動きがある。巨大な帝国が衰退期に入ると、帝国内の諸民族の独立意識やそれに伴う宗教宗派の対立が顕在化する。当時のトルコ帝国は、バルカン半島からシリア、エジプトに至る広大な領土を持っていたが、モンテネグロ、ボスニア、ヘルツェゴビナ、アルバニアなどの地域で、キリスト教徒・イスラム教徒・ロシア正教徒などの対立が起こり、周辺のヨーロッパ各国を巻き込んで複雑で不穏な情勢になっていた。ナポレオン3世が聖地エルサレムの管理権を認めさせるというスタンドプレーもあって、ロシアは、トルコ帝国内のスラブ系の住民の安全と財産の保護を口実にドナウ河畔に軍隊を進める(いつも同じ口実ですね)。セバストポリの黒海艦隊が戦闘準備態勢に入り、ドナウ河畔で対峙していたロシア軍とトルコ軍が互いに宣戦布告して、ついに開戦となったのは1853年の11月である。

1854年、英仏がロシアの進出を阻むためにこの紛争に介入し、クリミア戦争が始まった。戦闘はクリミアだけでなく、バルカン半島やバルト海でも他国を巻き込みながら行われ、スウェーデンやオーストリア、プロイセンの思惑も絡んで欧州が対ロシアで動き出す。ロシア軍は英仏艦隊からセバストポリを護るために黒海艦隊を自沈させて海上を封鎖し、陸上では塹壕を掘って要塞化した。塹壕戦はまるで第一次大戦のリハーサルのようで、クリミアでの戦闘は長期化した。双方の戦死者は数十万と言われ、イギリス軍の負傷兵のためにナイチンゲールが戦地に赴くことになる。

トルコ帝国内や中東地域の民族対立も複雑なら、どの時代も「欧州の天地は複雑怪奇」である。しかし、個々の複雑な様相を俯瞰的長期的に眺めれば、結局のところ、この戦いは、スエズ運河開通前の中央アジアを見据えた「黒海と地中海の制海権争い」だったと言える。南下するロシアに対して、それを阻止しようとする英仏の対決であり、特にイギリスは植民地インドとの連絡線をロシアによって断たれるわけにはいかなかった。トルコ周辺の海域は、ロシアにとっては南下政策の、英仏にとってはアジアの植民地に至る重要拠点だった。広い意味でのシーパワーとランドパワーの対立構図の延長にあり、第二次大戦後のトルコ帝国分割の際の支配権を巡って暗躍したのもこの国々である。

ロシア軍と英仏軍の戦闘は、太平洋にも及んでいる。太平洋は、18世紀にジェームズ・クックやベーリングの航海でかなり地理的解明が進んでいた。高緯度の海域は気象条件の悪さでなかなか詳細がわからなかったが、ベーリングの航海により、ユーラシア大陸とアラスカが地続きではないとわかってからは、ロシアはカムチャッカからベーリング海峡を北へ進んで大西洋に抜ける航路を見つけようとしていた(北東航路)。イギリスも、喜望峰を回る長距離ルートではなく、アメリカ大陸の北岸から太平洋に出られる航路がないかを探していた(北西航路)。実際には北極海の氷に阻まれて航行は不可能だったが、此処を太平洋への出口とする現在の北極海航路の構想は古くからあった。

英仏艦隊はカムチャッカの要塞を包囲して、3度にわたってロシアとの砲撃戦が繰り広げられた。特に19世紀になってからは、対馬をめぐる英露のシーレーン構想の対立があり、日本の近海にロシア船やイギリス船が頻繁に現れ、日本を取り込むために遭難の救助や薪炭の補給や開港を迫るようになっていて、幕府が異国船打払令を出すなど、この海域は騒々しくなっている。この頃の清は太平天国の動乱で揺れていた(1851-64)。イギリスは、アヘン戦争終結の南京条約で香港割譲とともに得た上海の権益をこの戦乱から守る必要もあって、イギリス中国艦隊の活動は制限されていた。何よりも、英露双方ともにクリミア戦争への対応で、太平洋に割ける余力は少なかったのだろう。

しかし、ヨーロッパでは中国市場を含む東アジア地域と、そのルートである太平洋そのものへの関心は高まっていた。フランスも太平洋に進出していて、ポリネシア群島を植民地化して、ゴーギャンがタヒチに住むようになるのはこの世紀の終わりである。この頃の海軍力はイギリスを筆頭にフランス、ロシアが続いていた。ヨーロッパの海軍国がクリミア戦争に集中していたこのときが、アメリカにとっては、太平洋に進出する「絶好のチャンス」だった。アメリカの海軍力は、まだ彼らに及ばないものだったのである。後にペリーが長官となるアメリカの東インド派遣艦隊は、広東やインドシナ半島やフィリピンなどで商業活動をしていたアメリカ人が、アヘン問題で不穏な情勢下のこの海域でのアメリカ海軍の保護を要請したことで常設された。その任務は、いまの第七艦隊の担当海域に近い範囲をカバーするものだったらしい。

それより少し前、アメリカはメキシコとの戦争(1846-48)でアリゾナやニューメキシコやカリフォルニアを含む広大な領土を手に入れた。カリフォルニアには、サンフランシスコやサンディエゴという軍港として使える良港がある。17世紀からカリフォルニア沿岸はヨーロッパに知られていたが、港湾の価値がわかるのは船乗りだけで、西部開拓に東部から押し寄せる人々ではなかった。軍艦の建造に欠かせないオーク材が豊富な地域(オークランド)を背後に抱えるサンフランシスコ湾に目を付けた政治家は、アンドリュー・ジャクソン大統領(在1829-37)である。彼は、此処に捕鯨産業の基地を作るために、なんとしてもカリフォルニアをメキシコから獲得しなければならないと考えていた。当時、鯨を追いかけ回していたのはアングロサクソン系の人々である。鯨の脂肪は鯨油として精製され、機械の潤滑剤として欠かせない材料になり、抹香鯨の頭蓋から取れる脂肪は軟膏になった。油の搾り粕の鯨蝋からは上質の蝋燭が作られた。骨は女性のファッション用コルセットの材料になった。鯨油は1860年代に石油に取って替わられるまで重要な資源で、捕鯨業は主要産業のひとつであった。

ペリーは、メキシコ戦争にミシシッピ号艦長兼メキシコ湾艦隊副司令官として参戦し、現地で総指揮官としての責任を引き継いでいる。クリッパー(快速帆船)全盛期の時代に、ミシシッピ号という蒸気推進艦の艦長になったことは、蒸気船を実践で使用する貴重な機会を得たことになる。また、メキシコ戦争終結後に造船監督官となったことは、英仏に後れを取っていた蒸気艦船についての知識や今後の海軍計画に有益だった。日本来航のときの旗艦サスケハナ号は蒸気外輪帆船で、風力と蒸気機関という複数の動力機構を持つハイブリット艦である。帆走によって長い航海での石炭の節約が可能で、且つ、スピードが必要な場合には蒸気機関に頼ることができた。

ポルトガルやオランダの情報から、日本が高度な文明を持つ国だということは各国の共通認識になっていて、どのような方法で開国させるかが課題になっていた。当時の日本近海の騒々しさは、なんとかこの国をこじ開けて貿易港を獲得し、シーレーンを獲得したいという英露の競い合いによるものであった。

ペリー来航の目的は、捕鯨船の避難や補給のための寄港地と貿易のための開港を要求することだったと言われている。実際、捕鯨業界からの強い要求があり、当面の重要課題であったことは確かだろう。しかし、アメリカの意図は、捕鯨問題というよりも、もっと広大なものではなかったのか。日本派遣に際してペリーに与えられた権限は、殆ど白紙委任状と言えるほどの強大なものだった。アメリカ史上これだけ多くの権限を与えられた指揮官は、他にはダグラス・マッカーサーだけだったと言われている。そのために、航路や航海上の出来事や対日交渉が、どこまでが国家としての意思で、どこまでがペリーの個人的な裁量なのかはよくわからない。彼はホイッグ党のフィルモア大統領の親書を携えていたが、ペリー出発直前に大統領選挙の結果が判明して、次期大統領は民主党に代わることがわかっていた。ペリーは民主党支持者であった。大統領交代で反古になるような親書は、ペリーが作文したという見解もあるらしい。

幕府の役人に、かつて経験のない「大統領からの親書」の真贋や隠された意図が、英語からオランダ語に翻訳されるという手数をかけて、どこまで正確に判断できたのか疑問を持つ研究者もいる。しかし、オランダからクリミア戦争の情報を得ていた幕府は、ペリーとの条約締結後、1854年10月にイギリスと、翌55年にはロシアとも条約を結んで、英露との間でバランスを取ろうとしたことからも、世界情勢をかなり理解していたと思われる。オランダは、日本との独占的な交易の継続が難しくなった状況を把握し、日英米にそれぞれ恩を売って、自国の権利を確保しようと動いていた。

ペリーはノーフォークを出航してから、大西洋を横切り喜望峰を経由してアジアに入っている。途中、食糧や石炭の補給に寄港したのは、ケープタウンやコロンボ、シンガポール、香港などイギリス海軍の拠点やイギリスの勢力下にある諸港であった。イギリスが張り巡らせたシーレーンは海運業界を護るための軍港を兼ねている。ロシアと対立するイギリスは、アメリカを味方につけるために協力した。ロシアも、イギリスとの対抗上、アメリカと友好関係を結んでいた。両者がアメリカの日本来航を阻止しなかったのは、クリミアでの英露対立のためで、成り行きを観察していたと言える。

その頃の東アジアにおけるイギリスの勢力範囲は上海までであった。アメリカはそこからカリフォルニアに至る太平洋の覇権を狙っていたと言えるのではないか。ただ、ユーラシア大陸に沿った海域とは異なり、太平洋は茫漠とした海原に島々が点在しているだけである。帆船から蒸気船への過渡期にあって、今後の石炭の補給港の確保は優先的な課題であったはずだ。広大な太平洋を航行するのに必要な石炭を満載すると、それだけで船倉に余地がなくなる。航海日数を減らすための大円航路は北寄りになって、補給港がない。まだハワイ併合以前のアメリカにとって、日本の港かその周辺の拠点は必須だった。太平洋に進出するには、競争相手になるイギリスとロシアがクリミア戦争で手が回らなくなっているこの時期が絶好の機会であった。

ペリーは、日本遠征の発令があってから、実に周到な準備と研究をしている。彼はシーボルトが国禁を冒して入手した詳細で正確な日本地図を持っていた。『ペリー提督日本遠征記』の2割が出航前の日本研究であり、全体の約半分が江戸湾到着以前に関する記述である。とくに異常なまでの関心を持っていたのが琉球と小笠原諸島で、これらに関する記述が全体の3割を占める。アメリカに、中国市場や東アジアの海域でイギリスやロシアに先んじて自国の地位を確保しようという狙いがなかったはずはない。『ペリー提督日本遠征記』の原題が『Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan』であることからも、この航海が東アジアの海域全体を念頭に置いたものだったということがわかる。

本国に送った書簡では、イギリスがボルネオ、シンガポール、香港の拠点を設けたことで他国が西から接近するのを完全に制圧できたことを挙げて、琉球に海軍基地を設けることでイギリスの極東勢力に拮抗できると報告している。1952年8月のペリーから海軍長官に宛てた機密文書には「琉球は米軍艦隊や商船の避難基地としたい。そのために自分は琉球をアメリカの影響下に置き、アメリカのために貯炭所を確保した」という報告がある。また、国務長官から海軍長官宛ての書簡には、日本列島のいずれかに貯炭所を新設することや、それが不可能な場合には、日本の近辺の「無人島」でもよいということが書かれている。敢えて無人島を持ち出しているのは、所有者のない島の「先占」の権利を意識したもので、この海域にアメリカの国益に叶う拠点を是が非でも設けたいという強い意志が窺われる。

ペリーは、琉球の帰属についても観察していて、清に朝貢していても、民族・言語・文化習慣・道徳などは日本に属するものだと結論付けていたようだ。しかし、清に帰属しているか、日本に属しているか、独立国家なのかを問わず、この島に自国の拠点を設けようという意思は固かったようである。帰属を調査したのは獲得のための作戦上のことであって、帰属の如何に拘らず、此処に何らかの形で自国に有利な軍事拠点を設けることは、来航する以前からの決定事項であったようだ。1853年7月、浦賀で日本側に大統領の書簡を渡した後、ペリーは幕府に与えた猶予期間を沖縄周辺海域の測量に当てている。さらに上陸して島内をくまなく巡って調査し、那覇港はとくに気に入ったようだ。翌1854年3月に再び日本を訪れたペリーは、神奈川条約(日米和親条約)に署名したのち、下田、函館の視察を経て、最後にまた沖縄に戻り7月まで滞在している。

クリミア戦争によって、戦争の近代化が始まった。戦艦としての帆船はこれ以後使われなくなり、小回りが利いて機動力のある蒸気船の時代になる。機雷はクリミア戦争でロシアによる使用が最初である。実際には使われなかったが、毒ガス兵器も誕生した。銃の製造過程も変化した。フランスで起こった互換技術がアメリカの企業で産業化され、互換性のある部品が銃の製造に使われて量産の道を開いた。

特筆すべきは通信技術である。サミュエル・モールスが電信線による長距離通信を可能にしたのは1844年で、通信網が敷設された地域での情報がほとんどリアルタイムで伝えられるようになっていた(モールス信号)。これを利用した『タイムズ(The Times)』の従軍記者が戦況を本国に発信し、クリミアでの兵士の悲惨な状況がその日のうちにロンドンに伝わり、市民は戦場を肌で感じるようになった。『タイムズ』の紙面に載った負傷兵の惨状が、ナイチンゲールに戦地へ向かう決意を抱かせたという。通信の発達とメディアの参加により、戦闘の情報が国民感情を大きく動かすようになった。その後、1891年には、ニコラ・テスラによって無線通信が発明され、日本海海戦では、イギリスがシーレーン上に設けた諸港からバルチック艦隊の航行情況を刻々と日本に伝えた。クリミア戦争は、軍事技術や工業生産力、通信やマスコミが、戦略・戦術を左右する近代戦の始まりであった。

ペリーは、日本人がほとんどあらゆる分野で教養度の高い知的に優れた民族だと見ていて、特にその潜在的な工業力が将来自分たちの競争相手になると予想している。その一方で、日本との条約締結について、「この強大な帝国を国際社会の一員にし、さらにその上これをわれわれの宗教の恩恵下におく事業は、まだ始まったばかりである」とも言っている。いかにもアングロサクソン的な目線である。約90年後に、その「事業」を引き継いだのがダグラス・マッカーサーだった。まるでペリーの青写真をトレースしたかのように、日本列島全体がアメリカ海軍の前線として基地化された。ペリーは、自らがアメリカ軍の拠点を置くことにあれほど執着した琉球に大規模な軍事基地が存在している現状を見たら、どのような感想を持つだろうか。

南シナ海は古くからヨーロッパの植民地経済圏と華僑商業圏の接点であり、西太平洋は英露を始めとする列強諸国のシーレーン確立の対立の場であった。アメリカにとって、太平洋はカリフォルニアのフロンティアの延長上にある。フィリピン諸島から日本列島に至るラインは、ペリーにとっては中国をめぐるイギリス経済圏とのフロントであった。アングロサクソンにとって中国市場の権益がどれだけ大きなものであったのか、ペリーの壮大な青写真が語っているように思われる。日米戦争や現代の米中関係も、ペリーの時代からの一貫した流れの上にある。西太平洋にアングロサクソンの利益圏の前線が置かれたことは、アメリカの太平洋覇権のグランドデザインが日本列島の地政学上のロケーションに立脚しているということである。ペリーの遠征記録の邦題から、原題にある「the China Seas」を削ってしまったことで、ペリーの(あるいは、アメリカの)真の目的が曖昧になってしまっているが、既にこの時代の日本の「魅力」は、嘗ての金や銀の神話で語られた日本そのものではなく、その地政学上に占める「位置」にあった。

『アメリカのデモクラシー』で、トクヴィルは次のように書いている(第2部第10章 /1835 年)。 ( )内は筆者注。

「今日、地球上に、異なる点から出発しながら同じゴールを目指して進んでいるように見える二大国民がある。それはロシア人とイギリス系アメリア人(アングロアメリカン)である。どちらも人の知らぬ間に大きくなった。人の目が他に注がれているうちに、突如として第一級の国家の列に加わり、世界はほぼ同じ時期に両者の誕生と大きさを認識した」

「アメリカ人は自然がおいた障害(荒野)と闘い、ロシア人は人間(民族)と闘う。一方は荒野と野蛮に挑み、他方はあらゆる武器を備えた文明と争う。それゆえ、アメリカ人の征服は農夫の鋤でなされ、ロシア人のそれは兵士の剣で行われる」

「一方の主な行動手段は自由であり、他方のそれは隷従である」

「両者の出発点は異なり、たどる道筋も分かれる。にもかかわらず、どちらも神の隠された計画に召されて、いつの日か世界の半分の運命を手中に収めることになるように思われる」

アメリカもロシアも拡張する国である。アメリカの征服は、極端に人口の少ない新大陸の原野であり、ロシアが征服しようとした旧大陸には他の民族の営みがあった。「神の隠された計画」によって、日本列島は、アングロサクソンの経済利益圏とロシアの領土拡張対象圏という脅威が重なる運命的な位置に置かれた。そこには古くから中華秩序の勢力圏も存在する。その中華圏は、アングロサクソンの経済利益圏から見れば、ロシアに対抗するためにも取り込むべき領域である。もし、クリミア戦争がなかったら、日本の運命は全く異なるものだったかもしれない。当時の情勢下では、日本列島は、クリミアのようにイギリスとロシアの戦場になるか、分割されるか、あるいはどちらかの勢力下に置かれるということもあり得たのではないか。当時、まだ新興国だったアメリカによって開国したことで、日本にとって「最悪な」事態を避けられたと言えるだろう。

ロシアとアングロサクソンの対立は、その度ごとに他国を巻き込みながら、まだまだ続きそうである。万が一、東シナ海が中国の海になっても太平洋にアクセスできる千島列島をロシアが手放す意思を持つわけがない。対馬や千島列島は、嘗て、駐日大使のオールコックやパークスによって進出を阻まれた海域である。ロシアがウクライナやNATOの背後にアングロサクソン勢力を見るように、日本を見る目には背後のアメリカが映っているはずだ。ウクライナ戦争が何らかの形で決着すれば、次の対立の舞台は米中露の思惑が絡む東アジアになる可能性は十分にある。ウクライナ戦争やイスラエル・ハマスの戦闘を通して世界中の国々が思い知らされたように、正義や善悪やローカルな固有の歴史や庶民の権利、そして法すらも、Great Power Gameの前では簡単に無視されるものだと覚悟しておかなくてはならない。

———————

『ペリー提督日本遠征記』上・下 /角川ソフィア文庫 /2014

『ペリー艦隊大航海記』 大江志乃夫著 /朝日文庫 /2000

『ペリー提督の機密文書 コンフィデンシャル・レポートと開国交渉の真実』 今津浩一著 / ハイデンス /2007

『ペリーは、なぜ日本に来たか』 曾村保信著 /新潮選書 /1987

『悪党たちの大英帝国』 君塚直隆著 /新潮選書 /2020

『戦争の世界史 技術と軍隊と社会』 ウィリアム・H・マクニール著 /中公文庫 /2014

『テクノヘゲモニー 国は技術で興り、滅びる』 薬師寺泰蔵著 /中公新書 /1989

『イギリス海上覇権の盛衰』上 ポール・ケネディ著 / 中央公論新社 /2020

『アメリカのデモクラシー』第一巻・下 トクヴィル著 /岩波文庫 /2005

『人類の歴史を変えた発明1001』 ジャック・チャロナー編 /ゆまに書房 /2011

『超人ナイチンゲール』 栗原康著 /医学書院 /2023

<編集部より>

第6期はの開講期間は2024年4月〜2025年3月です。

第一回の講義は4月13日ですので、お申し込みいただければ、第一回からのご参加が可能です。

浜崎先生、柴山先生に今期の表現者塾について語っていただきました。ぜひ動画をご覧ください。

表現者塾はどなたでもご参加いただける会員制の勉強会です。ぜひ、ご入会をご検討ください!

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.20

NEW

2026.02.19

NEW

2026.02.18

NEW

2026.02.16

NEW

.png)

2026.02.16

NEW

2026.02.16

2026.02.19

2026.02.16

2026.02.16

2026.02.20

2026.02.11

.png)

2026.02.16

2025.06.24

2026.02.13

2026.02.16

2026.02.12