19世紀から20世紀前半は戦争の時代だった。戦争を始めるのは大抵ヨーロッパの国々だったが、本国での対立だけでなく植民地での利権争いがあったために世界中が巻き込まれた。世界は戦争をしているのが普通で、「お金もかかるし疲れるし、戦争なんか辞めたいものだ」と第一次世界大戦後に国際連盟を作ってみたが、アメリカが加盟しなかっただけでなく大国の脱退が続き、結局は第二次世界大戦を防ぐことができなかった。100年も戦争を続けている間に破壊力のある武器の開発が進み、被害は甚大になり、とうとう核兵器まで作ってしまった。二度の世界大戦で、どの国もボロボロになって、なんとか国際秩序を作り上げなくてはいけないという機運が高まった。(……と、思い切り単純に言ってしまったが、)こうして現在の国際連合が発足して、この10月24日で80周年を迎えた。

United Nationsという名称は、もともと第二次大戦中の連合国軍のことで、戦後、国際平和機構としての正式名称を決めるとき、nationsという複数形は不適当だという意見もあった。しかし、国際連合設立に尽力したルーズベルト大統領が発足直前に死去し、彼が仮称として使用していたものだったため、彼に敬意を表して採用されたという。この構想は、大戦中に、ルーズベルトがチャーチルに持ちかけた草案から始まった。そのために日本とドイツに対する敵国条項があり、1995年の総会決議でこの条項は「死文化」されたものと認められたが、まだ削除されてはいない。

アメリカとイギリスがそれぞれ構想していた基本枠組みにソ連を引き込んだのは、嘗てのように独ソが提携する可能性を不安視したためと言われる。日本に対抗するために中国も加えられたが、実質的には米英ソ3か国の決定事項を中国が追認するという形で進められ、中国が会議に加わったことはなかったという。このとき考案された「4大国による警察官構想 (four policemen)」が、のちの安全保障理事会の核になった。

もともと英米ソのそれぞれの構想が完全に一致していたわけではなく、アメリカとイギリスの思惑にも相当な開きがあった。アメリカの民族自決論に対して、イギリスは植民地維持論の同士としてフランスを引き入れる提案をする。この背景には、ヘゲモニーを狙うアメリカの市場獲得の追求を阻止しようとするイギリスの意図があった。ヘゲモニーを窺う者は常に自由貿易を提唱し、ヘゲモニーを追われる者は常に保護貿易に走る。アメリカは、ソ連と中国を引き入れて自国の覇権に有利になる民族自決と自由貿易を主張した。これに対してイギリスは、フランスとともに植民地維持論と保護貿易主義で抵抗した。平和のための国際機構を作る準備段階で、すでに大国同士の利害が対立していたことになる。

このような過程を経て、最終的に、国連は「すべての国の主権平等に基礎を置き、大国小国を問わず、すべての国の加盟のために解放される、国際平和と安全維持のための一般的国際機構」と「大国(常任理事国)によって構成される安全保障理事会」の2つの主体をもつ組織となった。

創設80周年に合わせて国連について触れている論評は多いが、解説でも評論でも、すべてで一致しているのは「国連の機能不全」である。アメリカ外交問題評議会名誉会長のリチャード・ハース氏は、読売新聞紙上で「紛争の予防や終結の面で国連はほとんど何もしていない」「多国間主義とグローバルガバナンス(統治)の必要性は、かつてなく高まっている。しかし、良くも悪くもそれは、主として国連の枠外で行われなければならないだろう」(2025.10.19『地球を読む』)と述べていて、これがいまの世界の「統一見解」だろう。G7やG20、上海協力機構、ASEAN、など、「国連の枠外」の活動のほうが行動に直結した交渉の場となり、世界各地の戦争を終結させようと張り切っているトランプ大統領は、「枠外」にしか興味がない。

常任理事国が拒否権を持つ安全保障理事会を設けた時点で「平和機構」として既に失敗が見えていたと言える。安全保障理事会の採決は、常任理事国と10か国の非常任理事国の合同の採択で決定するが、常任理事国が拒否権を発動した場合、採決はすべて否決される。ウクライナ戦争ではロシアが拒否権を行使し、イスラエル・ハマスの戦争ではアメリカが拒否権を発動した。安全保障理事会発足以降の冷戦の時代だけでも、(ほとんどがソ連によって)100回を超える拒否権が発動されている。拒否権が解決を阻む事例が実に多い。しかし、拒否権の乱用に問題があることがわかっていても、これをなくせばいいと簡単には言えない。民主的なワイマール憲法下でナチス政権が生まれたという当時の生々しい記憶は、多数決が常に望ましい結果をもたらすわけではないという教訓を身に染みて受け止めていた。大多数の国家が興奮状態で戦争に雪崩れ込みそうなときに、それを冷静に押し留める力もまた、拒否権は持っているからだ。問題は、拒否権が何のために如何に行使されるかである。

世界経済が順調で、文化交流が盛んな対立の少ない時代には、大国同士も協力を惜しまず、多少の利害を超えて建設的な話し合いができる。けれども、過去を振り返っても、そのような時代は長続きしない。特に経済問題はどの国でも国民の不満を生むために、内政上の理由から国家間の譲れない対立に発展することもある。紛争の当事国であってもなくても、戦争終結が不利な場合や、戦争継続に利益を見出す国家もある。経済格差が大きくなり、領土問題が表面化し、移民や難民に手を焼き、何かにつけて対立が激しくなっているにも拘らず、近年、国連の機能はほとんど役立たずである。紛争処理だけでなく、世界的なパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスの感染経路の原因究明でさえ、国連は厳格な調査ができなかった。

国連の主な活動目的は、国際平和と安全の維持(安全保障)だけでなく、経済・社会・文化などの国際協力もある。保健や人権や貿易などの様々な問題に対処するための多国間の取り決めを支援する場でもある。掲げた理想は高邁だが、その実行・運営のためには多くの下部組織と人員が必要で、肥大化した組織は官僚化して組織存続が自己目的化している気配すらある。現在の国連は、二国間・多国間の会合や交渉の機会を提供することが主要な役割になっていて、何かを解決する場ではなくなっているように(素人目には)見えてしまう。

国際連合創設が、チャーチルでもなくスターリンでもなく、フランクリン・ルーズベルト大統領(FDR)の構想から始まったということが、戦後体制がリベラル・ヘゲモニーであることを示している。リベラル・ヘゲモニーは外国への干渉を伴う。自由民主主義と自由貿易による市場開放というリベラル制度の標準を普及させるのに、国際機関が利用される。ミアシャイマーの言葉を借りれば「全地球レベルでの介入」を効率的に行えるのが国際機関だといえるのだ。政治的リベラリズムというイデオロギーは、個人の不可侵な権利が尊重される民主的国家、即ち、自由民主主義国家を増やすこと、開かれた経済秩序による経済的相互依存、リベラル制度に従って加盟国が協力する国際機関、この3つの柱によって平和をもたらすことを目的としている。

初期の構想段階では、中国とソ連を主要大国として認めることにイギリスはかなり渋っていたようだ。とくに中国については、将来太平洋のあちこちに出没するのは好ましくないとまで言っている。中国を必要としたのは、日本を抑制するために役立つと考えていたアメリカで、同時に中国における自国の権益を狙い、さらに欧米圏以外の国を加えることでアメリカの世界的な主導権を確立しようとしていたためだと言われる。米英のアングロサクソン国家の利益から始まった構想と、ルーズベルト大統領のイデオロギーが色濃く反映した機関が国際連合だったということにならないだろうか。

ルーズベルト大統領は、リベラリズムが人権を守るための優れた方法であり、経済的相互依存と平和を望む自由民主主義国家を広めることは賢明な政策だと、本気で考えていたのかもしれない。その賢明なアメリカが覇権を取ることが世界平和に必要なことだと、思い込んでいたのかもしれない。日本人からすれば異論を挟みたくても、リベラル・イデオロギーに染まっている善意の人々は、自由主義や民主主義と異なる考えの国を排除することが正しいことだと思っている。国際制度を善と悪に分け、悪に打ち勝たなくてはいけないと言う。それが「排除の心理」だとは気づかずに「正義」だと信じている。国際連合には、民主的に平和が構築できるというイデオロギーがある。

国際連合が機能不全に陥っている現実は、政治的リベラリズムの体制によって安定した世界を作ることが不可能だったということを見せつけている。安全保障理事会の基本になった「4大国による警察官構想」は、世界の平和を維持するための「警察機能」である。私たちが強盗に遭ったら110番に通報する。警察は被害者を保護し強盗を拘束することができる。警察は国家の権威によってそれを行う権利をもつ。国家は強盗を罰することができる。

世界平和の維持のための「警察官」は「どこ(なに)」の権威によって派遣されるのだろうか? 国際連合は「機関」「制度」であって、世界国家ではない。「4大国による警察官」は、世界国家の権威によって権利を与えられたものではないのだ。国際連合から派遣される「警察官」は、それぞれの加盟国の権威に従っている。国際連合はただの国際制度だから、国家を超越した権威にはなれない。世界国家は存在しないのである。秩序を維持するための、主権国家より高位の権威は存在しない。

国際制度は、国家間でどのように協力するかというルールであって、ルール違反の行為を禁止するが、強制力はない。高位の指揮系統を持たないために、各主権国家にルールを自発的に遵守するように要請する以上のことができない。現実の国家間対立は、ほとんどが大国同士の対立に結びついているので、大国で構成されている安全保障理事会で意見の一致を見ることは少なく、大国のひとつに不利益のある取り決めなら、拒否権が発動されて終わりである。国際連合を世界国家と見做そうとしても、主権国家の権威を超越できない。

ルールを守ることで自己犠牲を払い、その結果、自国が弱体化するだけなら、そんな制度に従う者はない。多国間はもとより、二国間であっても、相手がルールを遵守するかどうか、自分だけが犠牲を払っているのではないか、という不安を100パーセント解消できずに、常に互いの「強固な関係」を確認しあっていなければいられないのが現実だ。ルールを決めるのは「大国」で、その大国が安全保障理事会を構成する。常任理事国でさえ、自国に不利ならば拒否権を行使して自分たちが決めたルールを無視してしまう。そこで行われるのは、協調ではなく、大国間の駆け引きというリアル・ポリティックスである。国際制度は互助会ではなく、結局のところ、国家は自助努力が必要で、国防は自国にしか頼れないと認識するしかない。

世界のすべての国家が全く同じ理念の下で平和構築に同意するのは不可能だということを証明したのが、国際連合の最大の「成果」だった。多国間の話し合いの場を提供することは大切で、それが「すべての国に解放されている」ことには価値があるが、「制度」にそれ以上の積極的な役割を求めることは難しい。紛争の少なかった冷戦の時代の「安定」は、大国が互いに自己利益を追求した結果に生じた「副産物」としての平和だった。それは、国家が互いに協調して作り上げた平和ではない。自由主義国家にも権威主義国家にもナショナリズムはある。ナショナリズムは国家存続の強い生存本能であって、理念を超えるものである。リベラリズムのユートピアを追求しても、生存本能には勝てない。戦争を回避するためには、制度や機関で平和を作ることができるという「幻想」を捨てる冷徹さが必要である。

https://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/17-3_ando.pdf

「国連安全保障理事会『5大国制』の機嫌に関わって―アメリカから見た中国とフランス―」安藤次男

https://jsil.jp/wp-content/uploads/2024/01/expert2024-1.pdf

「ウクライナ情勢に関するロシアの拒否権行使の合法性」瀬岡直

『リベラリズムという妄想』ジョン・J・ミアシャイマー著 新田享子訳 伊藤貫解説 /経営科学出版 2024

橋本由美

<編集部からのお知らせ1>

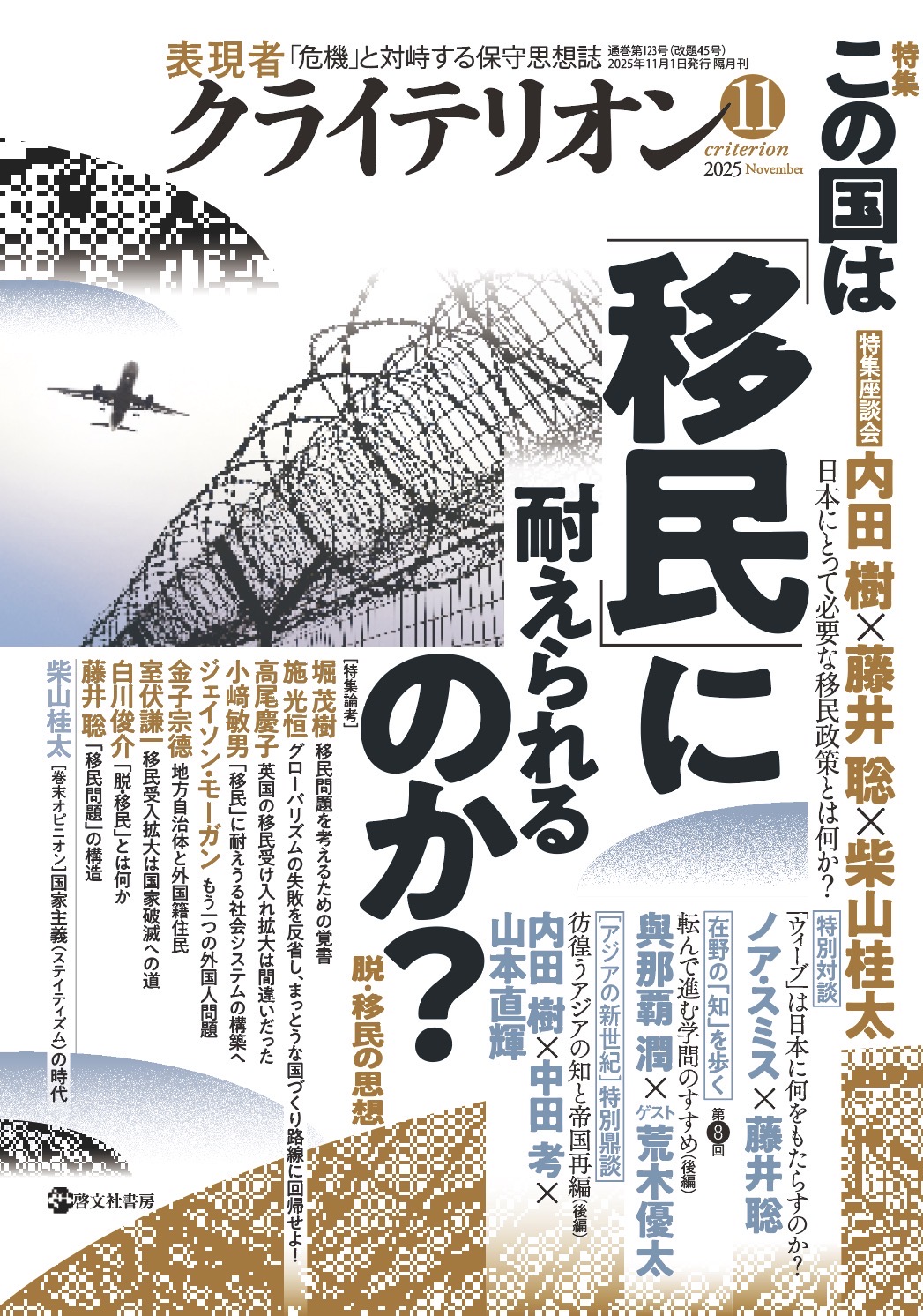

10/16発売の最新号『表現者クライテリオン2025年11月号 この国は「移民」に耐えられるのか?ー脱・移民の思想』。

Screenshot

<編集部からのお知らせ2>

クライテリオン叢書第5弾、『敗戦とトラウマ 次こそ「正しく」戦えるか』、書店・Amazon等で公表発売中!

|

|

敗戦とトラウマ |

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2026.01.30

2024.08.11

2026.01.30

2018.04.06

2026.01.22

2026.01.29

2018.09.06

2018.03.02