昨日のメルマガで浜崎さんがオウム事件について書かれていましたが、今回の死刑執行をめぐってはEU非加盟国を含めた欧州諸国が共同で日本に対する非難声明を出しており、日弁連も会長声明を出して今回の執行に抗議するのみならず死刑制度の廃止を訴えています。欧州諸国からの非難の理由は「死刑は残酷かつ非人道的で、犯罪抑止効果もなく、取り返しがつかない刑だから」であり、日弁連会長は冤罪の恐れや審理の不十分さを強調するものでした。今日は、この死刑廃止論について思うことを簡単に述べておきたいと思います。(後日追記:本誌の連載欄で「啓蒙と野蛮の間——死刑制度をいかに語るか」を書いたのでリンクしておきます。)

日弁連会長が言っているとおり、オウム事件そのものがどうかはともかくとして冤罪の可能性は一般論としてそれなりにあるのが現実で、名誉が回復されるという点を除けば死刑は絶対的に不可逆な刑罰である(懲役刑でもすでに服した分の時間は戻りませんが、服役中に解放されれば軽減にはなります)ことから、大きな過ちを避けるために死刑を廃止するというのは一つの考え方ではあります。また欧州諸国が言うように、各種の調査から、死刑に犯罪抑止効果は認められないとされています。

日本の司法が冤罪を防ぐための最大限の努力をしていないという批判は根強くあって、そういう懸念の払拭が必要であることは論ずるまでもありませんが、死刑が何のためにあるのかについては思想的な議論が必要です。刑法の教科書を開いてみれば、たいていは冒頭あたりで「そもそも刑罰の正当性はどこに求めることができるか」の議論が紹介されています。大まかには、威嚇によって犯罪を事前に抑止する、犯罪者の隔離によって再犯を防止する、犯罪者を教育して更生させる、国民の規範意識を覚醒させるといった現実の効果を重視する「目的刑論」の他に、加害者に対する復讐心や「目には目を」という道徳律を根拠とする「応報刑論」が存在していて、論者によってどれを強調するかは様々です。(後者については、復讐と応報を分ける学説もあります。)

刑罰が正当化される論拠について、専門家の議論は色々あるのですが、一般論としては「これらの側面はどれも無視できない」と考えておくのが良いでしょう。応報刑論は無視されがちですが、これも重要です。犯罪の抑止だけを重視するなら「万引きしたら死刑」で良いし、犯罪者の教育だけを重視するなら(教育の効果が認められるまでは解放できないので)懲役は常に「無期」であるべきとなりますが、現実にそうなっていないということは、「これぐらいの悪にはこれぐらいの刑罰がふさわしい」という「因果応報」的な道徳原理が、現代の法制度にも埋め込まれているということです。また、十年ほど前に飲酒運転の厳罰化が行われた背景に、凄惨な事故の報道を受けて高まった国民の「復讐感情」が存在したことも否定できません。

ところで、日本では死刑制度の存置を支持する人が圧倒的に多いわけですが、死刑が教育効果を持たないのは自明で、さらに抑止効果も統計上認められないのだとすると、その正当性は「因果応報」の原理に求めるほかないということになります(仇討ちは認められていないので「復讐」原理とは異なると思います)。つまり、日本が死刑制度をあくまで存置するのであれば、社会通念としての因果応報の道徳律を我々は重視するのだということ、そしてそれらは冤罪のリスクなどを考慮してもなお我々にとって大事なものなのだということを、はっきりさせる必要があるわけです。

ところが、今の日本の死刑制度や死刑存置論は、思想的論拠が一貫しているとは言いがたく、混乱しているように思えます。

たとえば死刑は合憲であるとした最高裁判例があるのですが、そこでは抑止効果が強調されていて、応報原理は無視されています(ただし死刑適用基準=いわゆる永山基準を示した別の最高裁判例では応報原理にも言及があります)。また、死刑存置に賛成する世論は、公的な規範としての「応報原理」を支持する声でもあると同時に、被害者に感情移入した上での「復讐心」も多分に含むでしょうが、それを突き詰めるなら制度としての死刑ではなく私的な仇討ちを認める必要があります。一方、応報原理に従えば、とりわけ酷い犯罪には絞首刑ではなく火あぶりや引き回しのような残酷な刑を課すということになってもおかしくないのに(憲法36条で残虐な刑罰は禁じられていますが)、そうはなっていないことにも説明が必要で、単なる応報ではなくもっと重層的な理屈になるはずですが、そのような議論はみられません。

また、私が特に気になるのは、死刑の執行に関する責任意識を、国民が十分に持っているのかという問題です。推理小説家のチェスタートンが、百年ぐらい前にいくつかの短い評論の中で、女性の政治参加を求める運動を批判しているのですが(邦訳書の『求む、有能でない人』に収録されています)、その理由は、政治というのは死刑のような暴力的強制を国民に振るうこともある営みであって、そんな残虐な行為に進んで関わりたいとは馬鹿げている、というものでした。

死刑は人類社会の必要悪なのだが、これに関わることは伝統的に不名誉なこととされてきた、とチェスタートンは言います。逆説的なのですが、激情に駆られて自ら人を殺す犯罪者はまだ人間的に理解することができ、許すことができる。しかし規則に従って合法的に、官僚的事務の一貫として人を殺すというのは忌わしい行為で、軽蔑の対象にすらなっており、だからこそ処刑の執行人はベールで顔を覆っているのだ、というわけです。そして、とりわけ近代の大規模な民主主義社会になると、死刑の執行は国民から遠く間接的なものになってしまい、その残虐さに対する自覚を持ちにくいのが問題なのだチェスタートンは言います。

念のために言っておくと、時代背景の違いには注意が必要です。現代日本では事実上、相当に残忍な殺人事件を犯した場合にのみ死刑が適用されていて、いわば人間性を踏みにじる行為に対する刑罰で最も重いもの、というのが一般な死刑のイメージです。しかし、かつては幸徳秋水が大逆罪で処刑され、また現代でも内乱罪や外患誘致罪で死刑になる可能性が法律上は残されているように、政治史の全体をみれば統治権力の自己防衛手段として極刑が用いられる側面がありました。チェスタートンは恐らく、そちらを念頭において言っているのだと思います。

だから、現代において死刑執行に携わっている刑務官などに、チェスタートン風の「忌まわしい」という非難を向けるのはもちろん筋違いです。ただ、忘れてはならないのは、死刑というのは執行する刑務官や立ち会う検察官にとって、極めて強い苦痛を伴うものだということです。だからこそ、例えば執行台の足場を外すボタンは3つあって、3人の刑務官のうちだれが押したか分からないようになっているらしいですね。この苦痛について、我々はよく考える必要があります。

たとえば、裁判員のように、死刑執行人が一般国民の中から抽選で選ばれ、死刑囚を殺害する義務を負うとしましょう。私はそうすべきだと考えているのですが、被害者遺族を別とすれば、多くの人は執行人を務めることに忌避感を覚えるはずです。相手が凶悪犯罪者であったとしても、人を殺すという行為はやはり嫌なもの、忌まわしいものなのです。

忌まわしいから死刑を廃止すべきだ、と言いたいのではありません。死をもって償うべき罪というものは存在すると私は思うのですが、同時に、死刑によって「償わせる」行為がある種の野蛮さを帯びているのだという自覚と、それを(野蛮さを表面上は否定しているはずの)我々の日常世界にどう関連づけるかという問題意識を、広く国民が持っておくべきだということです

仮に日本人の多くが、公開処刑をみんなで眺めて溜飲を下げたり、「何なら俺にやらせろ」と叫んだりするような国民だったとしたら、そのほうが野蛮であるとは思いますが、まだ一貫性があります。しかし今の日本はそうではなく、「麻原のような凶悪な人物はさっさと殺すべき」というような国民感情だけが生きていて、その犯罪者を「殺す」行為の重みを背負う気は殆どの人が持っていないでしょう。「死んでほしいとは思うが、殺したいとは思わないので誰かにやってほしい」という乖離が自覚されることなく覆い隠されているわけで、これは死刑というものの、最もたちの悪い形態であるように思います。

我々が死刑を存置するのであれば、死刑が持っている野蛮さや忌まわしさに対する秩序ある向き合い方、いわば「マナー」のようなものが必要でしょう。そのマナーには恐らく宗教的な感覚も含まれているべきで、儀式というほどのものかはともかくとして、一種の厳粛な振る舞い方が求められるはずです。もちろん政教分離を原則とする現代社会で「死刑の忌まわしさを宗教的に昇華するための社会制度を持とう」という話にはなかなかならないでしょうが、その必要性を語りもしないのが日本人だとすれば、死刑は廃止したほうが良いとも言えます。

他の刑罰についても同様のことが言えたり、言えなかったりしますが、生命をもって償うことの特殊性を語るには込み入った死生論も必要になり、その線引き論は今日のところは私の手に負えません。また私自身も、正直なところ宗教的と言えるような厳粛さをもって犯罪報道に向き合っているかというと、そうでもないので偉そうなことは言えません。ただ少なくとも、死刑の持つ意味をつかむことは簡単ではないのであり、これは近代人・現代人にとって深刻な問題なのだという意識は持つべきです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メルマガのバックナンバーはこちらで閲覧頂けます。

https://the-criterion.jp/category/mail-magazine/

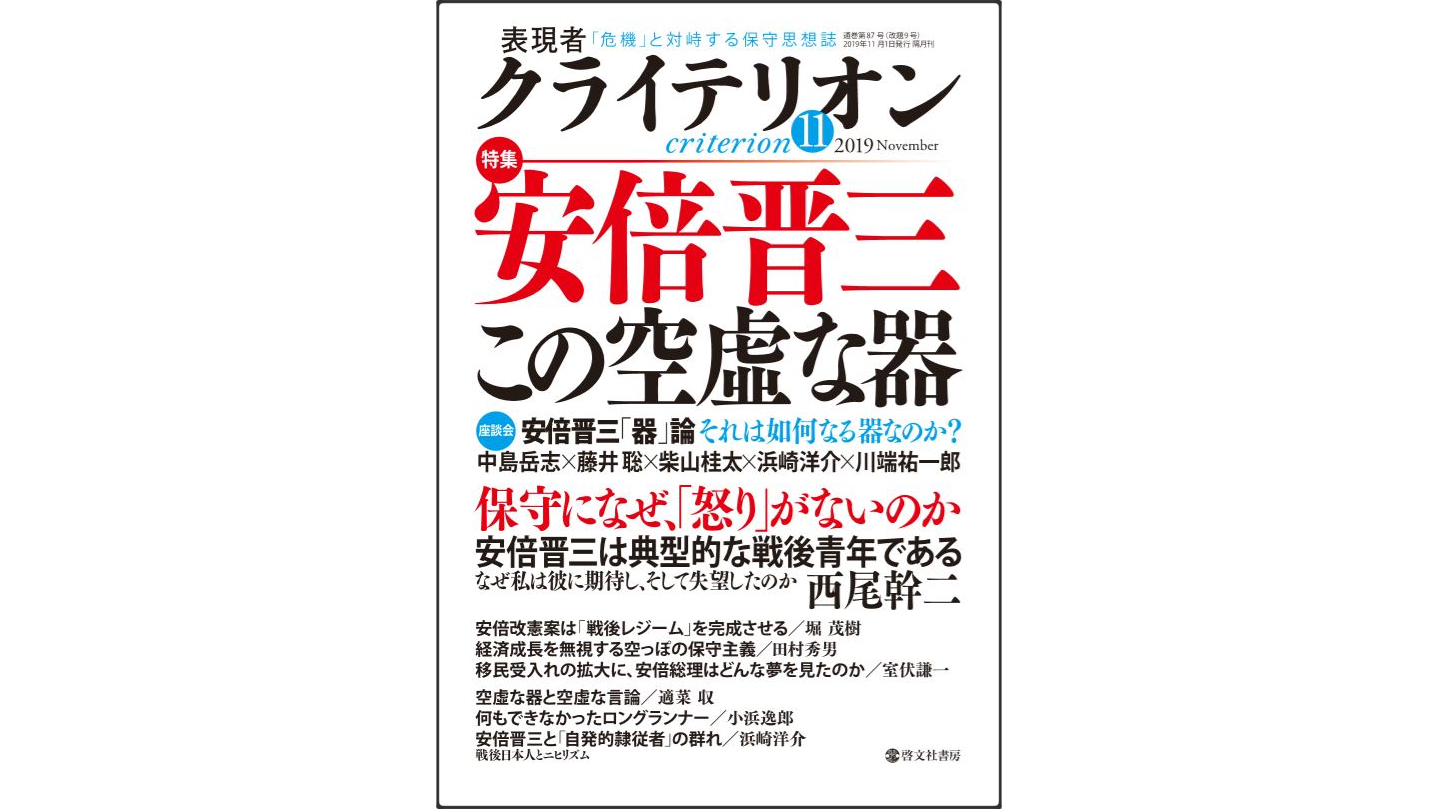

雑誌『表現者criterion』の定期購読はこちらから。

https://the-criterion.jp/subscription/

その他『表現者criterion』関連の情報は、下記サイトにて。

https://the-criterion.jp

ご感想&質問&お問合せ(『表現者クライテリオン』編集部)

info@the-criterion.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2025.07.11

NEW

2025.07.10

NEW

2025.07.09

2025.07.07

2025.07.04

2025.07.03

2025.07.07

2025.06.24

2025.07.11

2025.07.10

2024.08.11

2025.07.09

2025.04.21

2025.04.01

2019.10.07

2023.11.06

コメント

「応報刑論は無視されがち」まさにそうだと思います

ネットをみていると、死刑執行ボタンを押したい人なんて何十万と居ると思いますね

そんなに負担ならオンラインでやれるようにしたらいいと思います、クリックで

石打ち刑も可能な程度には日本人は野蛮だとおもっていますが、殺人発生率が日本の10倍もある野蛮な欧州に言われたくはないところです。

あたりまえにことですがわたしが間違って、あるいは計画的にせよ

人を殺したときは死刑廃止を願いますし、

だれかがわたしの最愛の恋人や友を殺したときには死刑を望みます。

つまり

死刑制度とはリンチ(私的処罰)を民から取り上げ、そういう力は

国家だけが有するという権力的意志が生み出したものです。

ですから

その背景にある私的処罰あるいは私的報復というものがもつ倫理から

死刑制度をみればそれを語るにはある資格が必要だということが

おわかりかと思います。

ある人間の死刑の云々を論じることができるのは殺された近親や関係者

だけだというのが基本です。

一般論で論じるのならばそれは国家論になるのであり、真に死刑の是非を

問うのならばそれは個々の事件に対する個々の関係者のみが論じる資格が

あるものとわたしは考えます。