文明としてのコスパ社会?

「見返り」の人類史・素描

與那覇潤

一 西欧と日本

少し前に、ずばり「コスパ社会」をタイトルとする討論番 組に呼ばれたことがある 。そこでパネリストのうち、企業に勤めつつ哲学の研究もされている方が「そもそも『コス ト・パフォーマンス』って、本来なら経営者が使う用語ですよ」と発言された。

テレビで伝えるには込み入った話になるので、その時はやや異なる応答をしたのだが、個人的には「なるほどな」と腑に落ちるところがあった。特に社長やCEOではない、 額に汗して働く善男善女がコスパ、コスパと気にかける日本人は、いわば「全員が経営者マインド」で資本主義を生きる人たちなのだ。

ウェーバーの著名な仮説によれば、近世西欧のプロテスタンティズムのうち特にカルヴァン派が、意図せざる逆説の形で産み落としたのが資本主義のエートスである。カルヴァンに従えば、誰が死後に救済されるのかは全能の神が予め決定しているので(予定説)、まじめに働いてもその分天国で「見返り」があるとは限らない。

しかし信徒たちは、自らは救済に値する人間である「はずだ」と思い込めるような確信を得るために、セルフ・モニタリングの下で謹厳実直な生活に努めた。皮肉にもそれは、努力したところで儲けは資本家に盗られてしまうにもかかわらず、手を抜かずに働く資本主義社会の勤労大衆にも先駆けていた 。

これに対し、日本で資本主義を形成し支えてきたエートスは、内実を著しく異にしている。当然ながら私たちの伝統宗教には、カルヴァン派のような唯一神はいない。

日本人が勤勉に働くのは、見返りの有無が不明瞭な信仰ゆえではなく、「家業を子孫に遺すため」だった。いま節約しておけば、必ずその分は家産として蓄積され、次世代の当主へと受け継がれる 。未来が不確実だからではなく、むしろ将来の富を確実にするために(結果として)「資本の原初的蓄積」を達成したのが、イエ制度が庶民の末端まで定着した徳川時代の日本である。

だから日本に限っては「経営者マインド」を身につけるのに、大工場を築いたり大株主になったりする必要はない。 どれほど零細な貧農であれ、その家業(生まれ育った土地での農耕)を子や孫に継がせようとする意思さえあれば、自ずとコスパ=倹約と効率化を徹底する意識が身につく(日本型 の資本主義に世界が憧れた一九七〇~八〇年代に、「イエ社会が近代化を準備した 」と論じられたのはこのためである)。

そうした発想は、今日も生きているように思う。たとえば女性の社会進出がこの間ずいぶん進んでも、なお若い女性に専業主婦への志向が強いこと(二〇二二年のソニー生命保険の調査では、二十代の有職女性のうち四十三パーセント)を「謎」だとする向きがある。

答えは単純で、彼女たちにとって専業主婦になることは、(多くは正社員の)夫とともに家庭の「共同経営者」に就くことなのだと考えればよい 。江戸時代の農家や商家では、 妻がそうした意識で夫の家業を支えるのは普通のことだった 。戦後以降は自営業よりもサラリーマンが主流になったので、夫と並んで農作業に勤しんだようには妻は「出勤」しないが(だからこそ専業主婦と呼ばれる)、夫の収入を管理し持続可能な形で家計をやりくりする点では、彼女たちは「イエの経営者」であり続けている。

実際に高度成長期に急増した団地で、アーレントが言う意味での「公」の役割──古代ギリシアのポリスにおける市民のように集会室や自治会の運営を担ったのは、昼間も在 宅している主婦たちだった。逆に出勤中の夫はといえば、 彼女たちの活動を経済的な労働で支える「奴隷」に過ぎなかったので 、戦後日本を代表する都心部の新住民(ニューカマー/出郷者)の家族にあっては、むしろ妻こそが経営者・ 夫は従業員だったのかもしれない。

二 イスラームないし中国

しかし「誰もがイエの経営者」としてコスパ意識を身につける日本独自の文明は、すでに曲がり角を迎えて久しい。 トッドであれば直系家族型と呼ぶだろう 、息子(規範的には長男)が家業を丸ごと引き継ぐ親族経営の中小企業や自営業は、すでに日本でも少数派となっている。また政治家なら選挙、医師であれば国家資格のように、近代化にともない能力主義のハードルを超えなければ「世襲」を認められなくなった職種も多い。

にもかかわらず意識の上でのみ「一億総家業」だった時代の記憶が残ると(トッド風にいえば「ゾンビ・イエ社会」だろう)、教育虐待と呼ぶべき常軌を逸した「後継者養成」を家庭内で強要し、ついてこれない「コスパの悪い子供」には愛情を注がないといった事態が起きる 。こうした日本文明の本質に内在する行き詰まりは、それ自体として検討すべき課題であろう。

しかし近日、にわかに顕著になってきたのは、「家業」意識の残存とはまったく異なる系譜と発想に立つ、新たなコスト・パフォーマンス意識の台頭である。

私事になるが、故あって昨年初めて「ふるさと納税」を試した。たとえば一万円を納めれば返礼になにを貰えるか、 納税代行サイトで写真を見比べつつ寄付する自治体を選ぶのは愉しい。

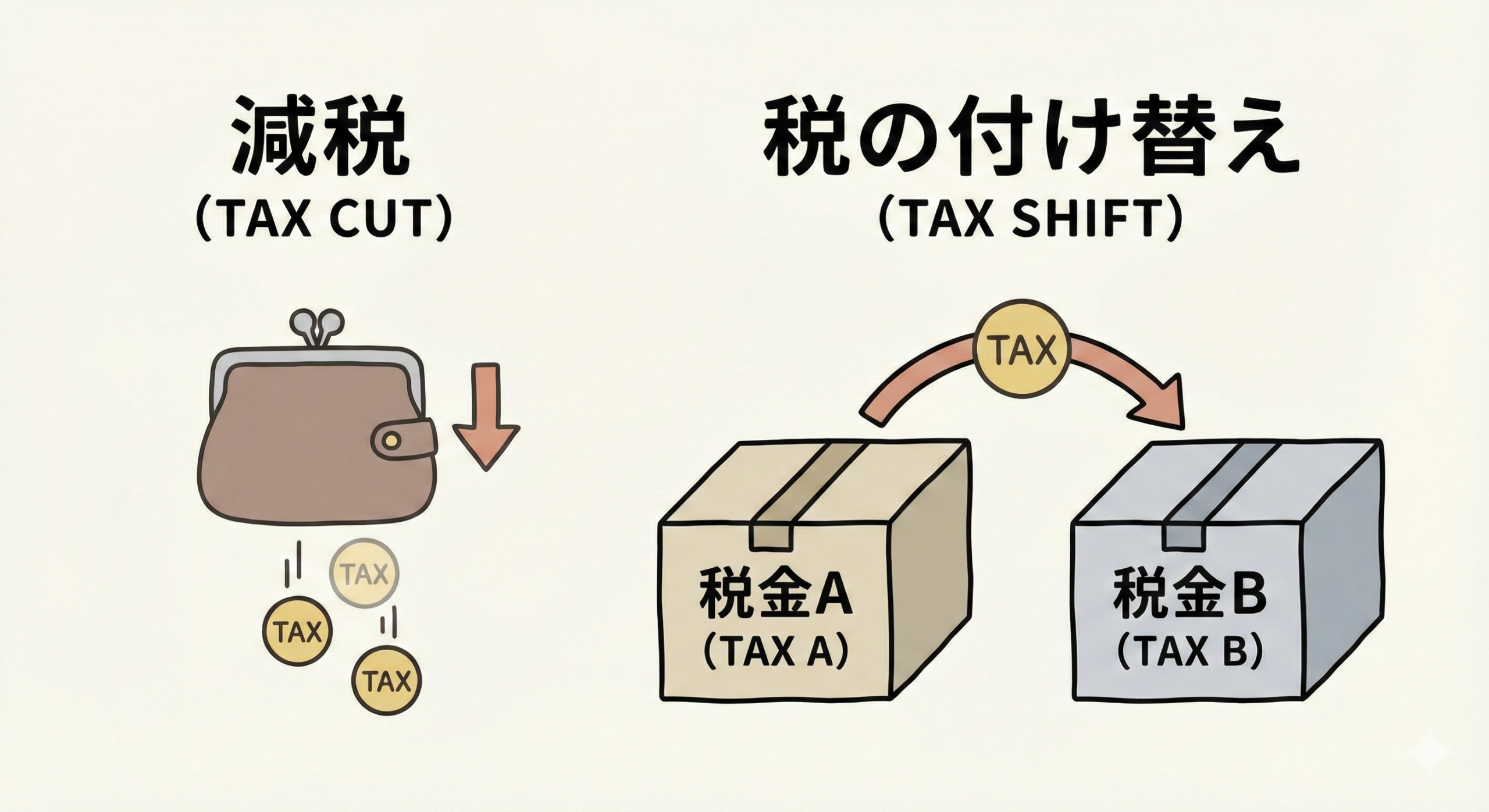

しかし、我に返ると気づく。税とはそもそも、そうした 「コスパ」(見返り)を意識して納めるものだったろうか?

最も豪華な返礼品を検索し、所在地も知らぬ自治体に納税する行為は、低い法人税率を求めてタックス・ヘイブンに名義上の本社を移す「経営者」と同じ境地に、日本では誰もが立っていることを示してはいまいか。

そうした税の納め方には、それなりに先例がある。一昨年の意外なベストセラー『荘園』の著者である伊藤俊一氏 (日本中世史)は、取材に応えて「ふるさと納税は、荘園制みたいなもの」だと語る 。確かにコンサル業者が「話題の返礼品」をプロデュースして遠隔地から寄付金を呼び込む様子 と、在地の荘官が京都の領主から徴税を請け負い、地元の特産品も含めて取り立てを代行するあり方とは似ている。

ユーラシアでも、イスラームのうちシーア派のウラマー (学者・法曹)は「イマームの取り分」として、事実上の十分の一税を徴収する権利を持っていた。事業で得た利益の一 割を収める商人や地主層は、当然ながら彼らの権利に益す る法や教典の解釈という「見返り」を期待した。一九七九年に革命を成功させたイランのホメイニーの下へは、中東か ら南アジアに及ぶ海外からも「納税」が集まり、国家間の摩擦を呼ぶほどだったという 。

<続きは本誌でお読みください>

【特集】進化する”コスパ”至上主義 --タイパ管理された家畜たち

https://the-criterion.jp/backnumber/109/

定期購読をお申込みいただくと10%OFF!送料も無料!最新号がお得に手に入ります!

定期購読を申し込む

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.30

NEW

2026.01.29

2026.01.23

2026.01.23

2026.01.22

2026.01.18

2026.01.20

2024.08.11

2026.01.30

2026.01.30

2026.01.22

2026.01.29

2018.04.06

2026.01.23

2018.09.06