屏風は、優れた日本の工芸品であり芸術品である。日本では調度と鑑賞が分かち難いほど密接な関係にあり、工(たくみ)と美が一体になったものが多くある。屏風もそのうちのひとつであるが、その魅力は語り尽くせない。

屏風の起源は中国の漢代で、元来その名の通り、風よけの道具として使われていたというが、魏晋南北朝時代の王族の墓から出土するものには単なる道具ではなく装飾品としての価値が認められている。日本では、新羅からの天武天皇への献上品のひとつとして『日本書紀』にあるものが最も古い記述だという。

現存する日本最古の屏風は正倉院の『鳥毛立女屏風』と伝えられ、天平美人が描かれた六扇の屏風である。扇とは門の扉のことで、一枚の板絵を扇と言った。「鳥毛」というのは「羽毛」のことである。奈良国立博物館の谷口耕生氏によれば、描かれた天平美人は聖武天皇の御霊を西方浄土に運ぶために遣わされた天女たちであり、作成時は天女の衣に羽毛が貼り付けられていたという。「羽人」によって魂が西方の天に昇っていくという伝説による。羽毛はすべて剝落してしまい、黒い線で描かれた着衣の形しかわからないが、僅かに採取された羽毛の分析から日本に自生する山鳥のものだと鑑定されている。1985年の解体修復により、752年から756年の間に作製されたものと確認された。

中国の屏風は紐で綴じられていた。日本でも同様に鎌倉時代までの屏風には一扇ごとに縁取りがあり、そこに取り付けた金具に皮紐などを通して繋いでいる。紐で綴じる屏風は縁取りがあるために、一扇ごとに独立したモチーフが描かれることが多かった。『鳥毛立女屏風』も6枚の扇がそれぞれ独立した絵画である。6枚の扇が綴じられたものを「六曲一隻」という。これが対になると「六曲一双」である。十二か月を月毎に描く月並屏風(つきなみびょうぶ)も六曲一双で、それぞれの扇に各月の季節のモチーフが独立して描かれている。

日本の屏風の発展の最大の転機となったのは、平安末期から室町にかけて「紙の蝶番」を発明したことにある。接合部分を何段かに分けて、和紙を交互に食い違うように貼り付けて接合する。この発明によって、屏風全体を一枚の大画面として描くことができるようになった。継ぎ目の縁取りを撤廃して、一隻全ての面を使ったダイナミックな表現の場が提供され たことは、それだけで絵師にとっては無限の自由度を獲得したに等しいものだっただろう。

紙の蝶番の利点はもうひとつある。畳んだ時に「ずれ」もなくすっきりと収まるようになったことである。きちんと収まる爽快感は、革紐や金具の蝶番では得られない。元来、屏風は可動家具である。片付けやすく持ち運びに便利なほうがいい。畳、着物、風呂敷など、日本の生活用具は畳むことを念頭に置いたものが多い。保管や保存や収納といった機能を常に考えて作られている。使用するときは性能がよく、不要なときにはコンパクトに収納できるというのが、日本の道具に共通する精神で、それは現代の工業製品にも生かされている。「紙の蝶番」の発明は如何にも日本的であり、「調度」としても「芸術」面に於いても、決定的な改革となった。

屏風は基本的に偶数の扇で構成され、二曲、四曲、六曲というように増えていく。「曲」は屏風の扇を数えるときに使い、曲が偶数になるのは、使わないときに表面を内側にして閉じることで描かれた画面を保護するという意味もあった。シミや疵などの物理的なダメージの予防になるだけでなく、紫外線による劣化や空気に触れることによる酸化を防止する効果もあり、経験的な知恵の集積と言えるだろう。機能を追求した工芸技術に、日本人の美的感覚が融合して、貴族や権力者の屋敷を飾るに相応しい上質な作品を次々に生み出していった。

日本家屋の開放性を考えると、持ち運べる屏風は重宝な調度であったに違いない。屏風は室内の仕切りや、寝所、目隠し、風よけなど、置く場所も用途も様々で、自由な角度に曲げて使われた。その様子は絵巻物の挿絵に多く残されている。室内だけでなく屋外でも使われた。宮中の儀礼や催しの席、遊山の席、祭りの席や、合戦の陣幕、また洛中洛外図の風俗に見られる露天商の背後にも低い屏風が置かれていることがあり、場所の区切りや設定、目隠し、風よけなどいろいろな用途に応じられる日常的な生活用品だったことがわかる。

大型の装飾品として六曲一隻の形式が定まったのは14世紀後半といわれ、以後、大きな可能性を内在する芸術品になった。屏風と同じように室内に描かれるものには「襖絵」がある。襖絵も水墨画から彩色を施したものまで多様であるが、寺院や屋敷の格式・雰囲気、部屋の用途と不可分で、「松の間」には松を、「鶴の間」には鶴を描くように、室内の統一性や、建物との一体性が求められた。襖は建具であり、いまでも夏になれば簀戸に入れ替えが可能なように、完全な建築物の一部ではなく、ある程度「調度」的な要素を持っている。それでも建具は、建築物との調和が優先されるもので、屏風の自由度には及ばない。

これに対して屏風は部屋に固定されないために、建築物の意匠と関係なく自由なテーマで描くことが可能だ。勿論、冠婚葬祭などの調度として、置かれる場所を想定して描かれることもあっただろうが、やはり、完結した一個の作品としての表現が許されるものである。西洋建築におけるフレスコ画などの壁画とタブローとの関係に似ている。屏風のタブロー的性格が、描き手の感性や表現力を大いに引き出した。

衝立屏風や枕屏風から、大きな六曲一双の屏風に至るまで、屏風にはあらゆるものが描かれた。物語性のあるものもある。書や経典の屏風もある。神話や伝説の場面、花鳥風月、草木、人物、風景、俯瞰図、合戦図、祭りや貴賤の生活の様子など、思いつく限りのものがモチーフの対象になった。日本では野の草花や昆虫までが主役になったのに、西洋絵画で「風景画」や「静物画」が独立したジャンルとして現れるのは遅い。風景は物語や人物画の背景として描かれ、動植物や小物も付属物として描かれていただけで、長いことメインのモチーフにはならなかった。絵画の世界でも、自然よりも人間が中心だったのだろう。

モチーフだけでなく、画風も画法も自由だった。大和絵、水墨画、南画、琳派など、和漢のあらゆるジャンルに解放されていた。経典や絵巻や色紙にあるように、手の込んだ料紙の張り合わせや金箔なども使われ、画風も写実を追及するものから、思い切りデザイン性を重視した前衛作品のようなものまで実に多彩である。

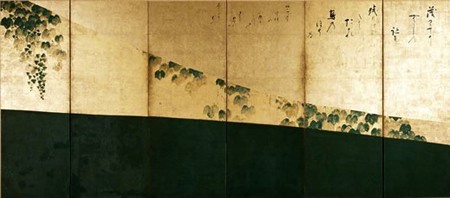

どれだけ自由に描かれたかという一例に『蔦の細道図屏風』を見てみよう。これは『伊勢物語』九段の二、宇津ノ谷峠の情景を描いたものである。『伊勢物語』は多くの美術作品に取り上げられてきた。『伊勢物語』は平安貴族の教養でもあり、在原業平の女性遍歴だけでなく「東下り」の旅行記としても、文学や芸術に豊富な題材を提供している。日本の文学や絵画が「旅」と密接な関係があるのは万葉時代からである。いずれも望郷の念だけでなく、行く先々の自然に心を寄せるものになっている。

『蔦の細道図屏風』の中でも、東京国立博物館所蔵の深江蘆舟の六曲一隻の屏風は、デフォルメされた山と塗り分けられた褐色の色調の大胆な構図が、深い山の存在感と峠の険しさを表しているが、どこか『伊勢物語』の「雅」な雰囲気を漂わせている。

深江蘆舟 『蔦の細道図』(18世紀)

これに対して、京都相国寺所蔵の俵屋宗達による「蔦の細道」は実に観念的である。業平一行も出会った修行者も、人物は一切描かれない。六曲一双の右隻と左隻を入れ替えても画面が繋がる遊び心もあり、「雅」というより「粋」である。簡潔な線に区切られた色彩のコントラストは、モダンアートとしても通用するどころか時代を超越したデザインといえる。

右隻 俵屋宗達『蔦の細道図』

左隻 俵屋宗達『蔦の細道図』(17世紀)

どちらも写実を離れた自由な構図の傑作であるが、作品の趣は全く違う。同じ題材の同じ場面にも拘らず、全く異なる作品を生み出す柔軟さ。絵師たちが、ここまで自由な発想と表現を競い合うことができたのは、時代背景もある。日本史上、大きな転換期だった16世紀に、茶道や生け花と同じく、美術という表現の場においても意識改革があったことが大きい。

同じテーマを競い合うものに、やはり「東下り」のなかの『八橋図』がある。多くの絵師が絵巻物・掛け軸・屏風に描いているが、とくに有名なものは、尾形光琳の『杜若屏風』(根津美術館蔵)『八橋図屏風』(メトロポリタン美術館蔵)、酒井抱一の『八橋図屛風』(出光美術館蔵)で、群生する杜若のリズミカルで大胆な構図は一度見たら忘れる者はいない。『蔦の細道図』や『八橋図』だけでなく、多くのの作品に共通するのは、物語を知らない者にとっても十分に鑑賞に値するものだということである。背景になる文学作品の存在すら知らなくても、一個の作品として独自の世界観を作り上げることが出来るのが屏風である。

長谷川等伯の『松林図屛風』(六曲一双・国宝)の幽玄な世界、狩野元信の水墨画に描かれた松の枝ぶりの力強い筆致、俵屋宗達の『風神雷神図』(二曲一双・国宝)、尾形光琳の『紅白梅図屏風』(二曲一双)など、私たちはすぐにその印象的な画面を思い浮かべることができる。そして、それらの全く違う味わいのなかに、多くの共通性を見出すことができる。その最大のものが「切り捨ての美学」である。これは、日本美術すべての底流にある「センス」で、「空白」「空間」「間(ま)」といわれる。

季節の庭を描くにも、庭全体を描かない。庭の一隅に咲き乱れる菊の一叢を描く。桜や梅、松や紅葉も、木々の全体よりも「一枝の妙」といった部分を切り取って、それだけが画面を占めることが多く、背景も描かれない。背景の削除は綿密な構図を要求する。モチーフをどの位置にどのように置くかで、その作品の成否は決まる。モチーフの他に何も描かなければ、構図はすべてに優先される絶対条件になる。キャンバスを埋め尽くす洋画の貪欲さに比べて、何という「潔さ」であろう。キャンバスにすべてを描き込もうとする西洋絵画には、どこか支配欲が感じられる。しかし、周囲を切り捨てて対象と対峙する日本絵画は、絵師にとっても見る者にとっても観照の態度が要求される。

日本美術のデザイン性や大胆さ、斬新さ、クローズアップは、「切り捨てる」ことによってその効果を倍増させている。これは、能や歌舞伎にも建築や造園、浮世絵、反物の模様の配置にも見出せる精神性である。琳派や能のアヴァンギャルドとしての芸術性にも、「切り捨て」と「色彩」が大きく関わっている。

日本の美術はシンメトリーでないと言われる。シンメトリーは「中心」を意識したものである。屏風が、西洋のトリプティク(三連祭壇画)のような造りや、右隻左隻ではなく三対だったら、やはり「中心」を意識するものになっていただろう。日本が開港して、ヨーロッパが日本の美術を「発見」したとき、その完成度の高さが彼らを魅了した。彼らは日本美術を分析し、その特徴のひとつをシンメトリーの「欠如」と捉えている。絶対神が存在する西洋的思考では「中心」は自然な発想であり、中心があるからこそシンメトリーが意識される。西洋の普遍性を疑わない彼らには、中心があることはあまりにも当然のことであって、シンメトリーでなければ落ち着かないのかもしれない。建築でも造園でもほとんどがシンメトリーである。

ふたつのものをセットにする「ペア」「対」という発想は人類にとって自然なもので、別に日本固有のものではない。おそらく自然界の「雌雄」が根底にあるのだろう。東洋思想の「陰・陽」も同様である。日本人が「対」だと捉えるものには中心がない。中心を意識すれば「左右対称」になるが、日本の「対」は「互いを引き立てるもの」、あるいは「互いに欠くべからざるもの」である。まったく同じもののセットではなく、互いに「補完的」である。

多くの屏風の大作が「対」で作られた。それらの殆どは、右隻と左隻がシンメトリーではない。対になる屏風は左右で趣や構図が異なるものが多い。右隻と左隻が補完し合って「全体」を完成させる。どちらが欠けても完成しない。それらは「粗・密」であったり「強・弱」「硬・軟」「明・暗」「緩・急」「大・小」「多・少」であったり、「春・秋」「夏・冬」であったりする。対象物が補完的であるというよりも、「画面の在り方」が補完的といえる。日本の美は、シンメトリーが「欠如」しているのではない。シンメトリーの不自然さを嫌うのである。屏風が西洋的シンメトリーであったら、その芸術性は損なわれるだろう。

屏風は、それだけで完結した世界を持っている。大胆な「切り捨ての美」と「非対称な対」、色彩の豊かさや色調は、ときとして意表を突き、前衛的でありながら無軌道ではなく、乱雑でも破壊的でもない。空白に意味を持たせる構図は、リズム感さえ生み出すことがある。無限の自由を感じさせるにも拘らず、様式美を逸脱しない。高度に技巧的でありながら、押しつけがましさも衒いもない。この世界観は、西洋美術にはないものである。

屏風という素材には多くの「制約」があるが、制約はまた、可能性でもある。「対」もひとつの制約である。どのようなモチーフをどんな「対」で描くか、そこに大胆で独創的な挑戦がある。また、調度であるという「制約」のゆえにサイズに制限があり、座して眺めるという「視点」も考慮される。いくつもの「制約」を守りながら、決して負けない個性がある。「制約」が様式美を作り上げている。

屏風は、誰に対しても、その前に佇めば抵抗できない磁場を作り上げてしまう。南蛮貿易で西洋に運ばれた安土桃山時代の絢爛な屏風は、ヨーロッパの王侯貴族をも魅了した。屏風には、文化の違いを超えて世界中の美術鑑賞者を惹き込む魔力がある。屏風は、日本美術の一つの帰結である。同時に、時代と共に発展性を内包する知的空間である。私たちが、屏風の前でその強い磁場に捉われ酔い痴れることは、絵師たちの「挑戦」を歓びとともに受け止めることなのである。Enivrez-vous!

Enivrez-vous (Baudelaire) ——-『巴里の憂鬱』の一篇

『絵画の変―日本美術の絢爛たる開花』並木誠士著 /中公新書 2009

『大琳派展 継承と変奏』(尾形光琳生誕350周年記念)東京国立博物館 図録 /2008

『BIOMBO』サントリー美術館 図録 /2007

『王朝の恋―描かれた伊勢物語』出光美術館 図録 /2008

『長谷川等伯』(没後400年)東京国立博物館 図録 /2010

『狩野元信―天下を収めた絵師』サントリー美術館 図録 /2017

〈編集部より〉

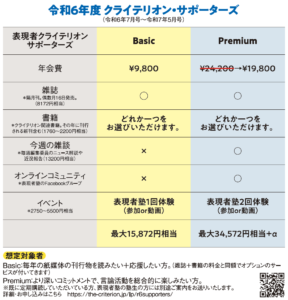

クライテリオン誌上で行われた「座談会 対米従属文学論」がクライテリオン叢書第4弾として待望の書籍化!

第二部に浜崎洋介先生の戦後文学批評の決定版とも言える論考「観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について」を収録!

※本体価格2,600円ですが、6月から始まるクライテリオン・サポーターズの特典に加えることが決定しました。

サポーターズ加入がますますお得になりましたので、ぜひご検討ください。

<お知らせ>

雑誌と書籍の年間購読を通じて、『表現者クライテリオン』をご支援ください!

https://the-criterion.jp/lp/r6supporters/

新刊クライテリオンもOKとなりました。

表現者塾は毎回ゲストの講師より幅広いテーマのご講義をいただき、浜崎洋介先生が司会、対談役を務める会員制セミナーです。

様々なテーマについての議論を通して、より深く私たちの「クライテリオン(基準)」探ります。

過去回についてもアーカイブからご覧いただけます。

◯毎月第2土曜日 17時から約2時間の講義

◯場所:新宿駅から徒歩圏内

◯期間:2024年4月〜3月

◯毎回先生方を囲んでの懇親会あり

◯ライブ配信、アーカイブ視聴あり

詳しいご案内、お申し込みはこちらから↓↓

https://the-criterion.jp/lp/2024seminar/

執筆者 :

CATEGORY :

NEW

2026.02.20

NEW

2026.02.19

NEW

2026.02.18

NEW

2026.02.16

NEW

.png)

2026.02.16

NEW

2026.02.16

2026.02.19

2026.02.16

2026.02.16

2026.02.20

2026.02.11

.png)

2026.02.16

2025.06.24

2026.02.13

2026.02.16

2026.02.12